2022年春季,上海爆发了新一轮新冠疫情,这座国际化大都市瞬间成为全国关注的焦点,封控、核酸检测、物资短缺——这些词汇充斥着日常生活,许多在上海工作或学习的济南人,面临着如何安全返回家乡的难题,从上海到济南,这段原本寻常的旅途,在疫情背景下变得异常复杂和充满挑战,本文将从多个角度探讨这一过程,分析疫情对人员流动的影响,并反思其中的社会意义。

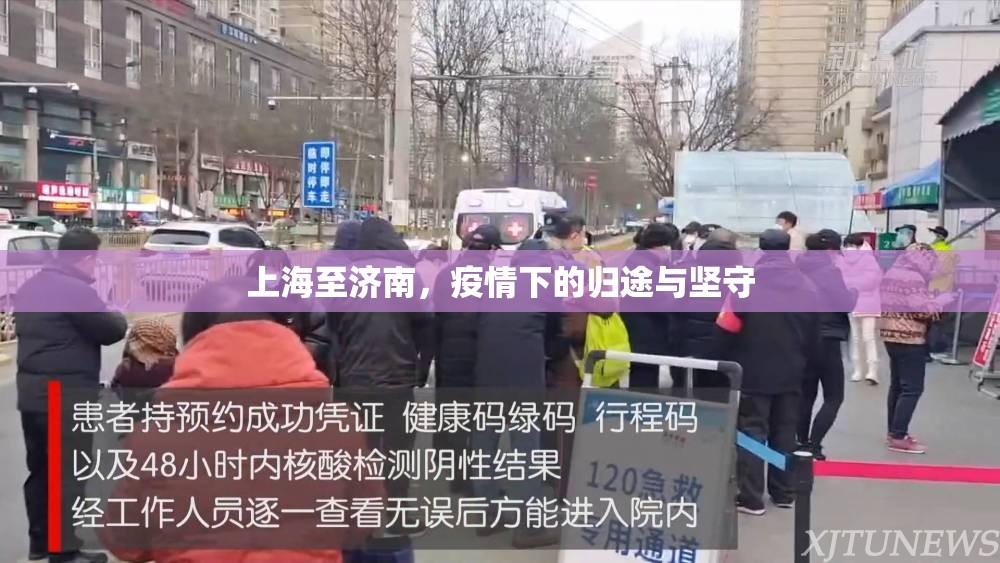

上海疫情的严峻形势为出行设置了重重障碍,随着感染人数的上升,上海实施了严格的封控措施,市民的非必要出行被大幅限制,对于想要返回济南的人来说,这不仅意味着要面对高风险的感染环境,还需办理复杂的离沪手续,根据当时政策,离沪人员需持有48小时内的核酸检测阴性证明、健康码绿码,以及目的地社区的接收证明,这些要求看似简单,实则执行起来困难重重,核酸检测点排长队、证明文件审批慢,再加上交通运力有限,许多人被迫滞留上海,身心俱疲。

从上海到济南的旅途本身成为一段充满不确定性的经历,疫情期间,交通方式大幅缩减,高铁和航班班次减少,且需遵守严格的防疫 protocol,乘坐高铁时,乘客需全程佩戴口罩、保持社交距离,并配合多次体温检测,对于从上海出发的旅客,济南方面还设置了额外的隔离政策,抵达济南后,根据疫情风险等级,旅客可能需要进行7天或14天的集中隔离或居家健康监测,这不仅是时间上的消耗,更带来了经济和精神上的压力,许多返济人员表示,旅途中的焦虑和孤独感难以言表,仿佛每一步都走在刀刃上。

在这段艰难的归途中,也涌现出无数感人至深的故事,社区工作者、志愿者和医护人员齐心协力,为返济人员提供支持,在上海,一些社区组织协助办理离沪手续,分发防疫物资;在济南,接站人员耐心引导旅客,确保隔离措施有序进行,一位从上海返回济南的大学生分享道:“虽然隔离生活枯燥,但社区工作人员每天送餐、询问健康情况,让我感受到了家的温暖。”这种人与人之间的互助精神,在疫情阴霾下闪耀着人性的光辉。

从更宏观的角度看,上海至济南的疫情出行反映了中国在疫情防控中的整体策略,政府通过动态清零政策,努力平衡经济生活与公共卫生安全,尽管过程中出现了一些问题,如初期协调不足、资源分配不均等,但随后的调整和改进展现了制度的韧性,济南市政府及时更新隔离政策,优化接待流程,减少旅客的不便,数字化技术的应用,如健康码、行程追踪系统,大大提高了防控效率,这些措施不仅保障了旅客的安全,也为其他地区的疫情防控提供了借鉴。

这段经历促使我们反思疫情时代的流动性与归属感,对于许多在外打拼的人来说,家乡是心灵的港湾,疫情虽然物理上拉开了距离,但却强化了情感上的纽带,从上海到济南的归途,不仅仅是一次地理上的移动,更是一次对家庭、社区和国家的认同与回归,它提醒我们,在全球化背景下,公共卫生事件需要全球协作,但同时也凸显了本地化支持和社区力量的重要性。

上海去济南的疫情旅途是一段充满挑战却又不乏温情的历程,它展现了个人在危机中的 resilience,也体现了社会的集体努力,在未来,随着疫情逐步控制,我们希望这样的经历能成为历史,但其中所蕴含的团结与坚守精神,将长久激励我们前行,通过总结这些经验,我们可以更好地应对未来可能出现的公共卫生危机,构建更加 resilient 的社会体系。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏