2020年初,新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情席卷全球,中国各地积极应对,山东与河南郑州作为重要区域,其防疫经验与挑战尤为值得关注,本文将探讨这两地在疫情中的应对策略、社会反应及其带来的启示。

疫情初期,山东与郑州迅速启动应急机制,山东省凭借强大的工业基础,迅速转产医疗物资,日照三奇、海尔等企业加班生产口罩与防护服,有效支援了湖北及本地需求,郑州作为全国交通枢纽,面临巨大输入性风险,但其依托大数据与智能化管理,实现了精准流调与健康码全覆盖,有效阻断了传播链,两地在“硬核防疫”与“科技抗疫”方面各具特色,为全国提供了宝贵经验。

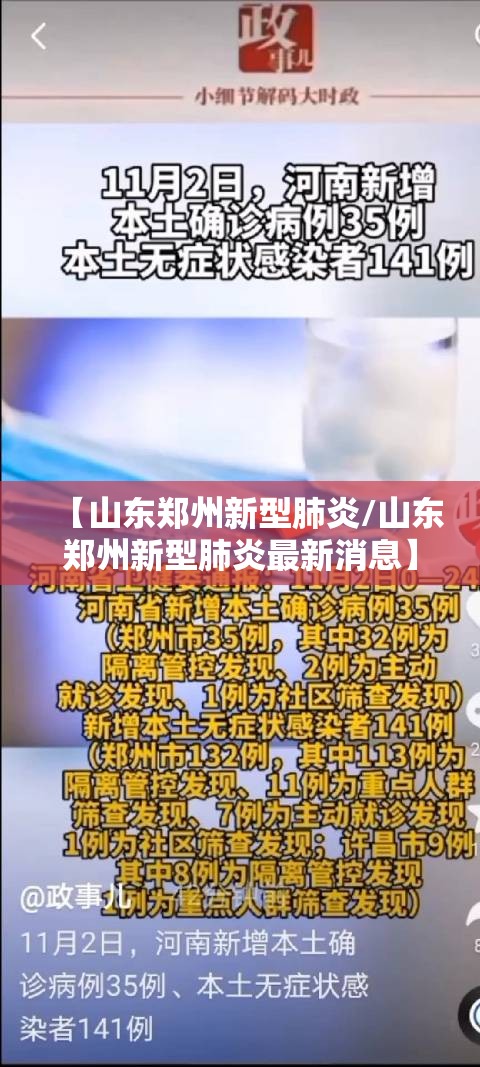

疫情也暴露了公共卫生体系的短板,山东青岛在2020年10月曾出现局部聚集性疫情,反映出基层防控的薄弱环节;郑州在2021年夏季遭遇暴雨与疫情叠加,考验了应急管理的极限,这些挑战提示我们,重大公共卫生事件中,物资储备、跨部门协调与公众沟通仍需加强。

社会反应层面,山东与郑州民众展现出高度的自律与互助精神,济南的社区志愿者、郑州的“摆渡人”车队,成为抗疫中的温暖符号,但另一方面,疫情初期的信息滞后、个别地区的过度防控,也引发了公众焦虑与争议,如何平衡防疫与民生,成为两地政府的重要课题。

经济层面,疫情对山东的制造业、郑州的商贸物流造成冲击,但危机中也孕育新机:山东电商逆势增长,郑州跨境电商试验区加速发展,数字化与智能化转型成为复苏关键词,两地通过减税降费、稳岗补贴等政策,有效缓解了企业压力,体现了地方政府的经济韧性。

纵观全球,山东与郑州的防疫实践虽非完美,但整体有效,其经验在于:早期响应、科技赋能、社会动员,而教训则涉及透明化沟通、精准化防控与人性化管理,两地需加强公共卫生投入,完善预警机制,并构建更具弹性的社会治理模式。

疫情终将过去,但反思不应停止,山东与郑州的故事,是中国抗疫斗争的缩影——既有坚韧与创新,也有困惑与挣扎,正如世界卫生组织所强调,“没有任何一个国家能独善其身”,全球合作与本地实践的结合,才是应对疫情的根本之道。

在后疫情时代,山东与郑州的挑战并未结束,经济复苏、心理干预与长期公共卫生建设任重道远,但正如济南的泉水终年不息,黄河的波涛奔涌向前,两地的 resilience(韧性)与 adaptation(适应力),将为未来提供持续的动力。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏