七月的郑州,本应是绿树成荫、蝉鸣阵阵的景象,但一场突如其来的极端降雨改变了这一切,街道变成湍急的河流,地铁站成为水牢,居民区沦为孤岛,在这场与自然力量的搏斗中,一个令人揪心的问题浮出水面:郑州缺物资。

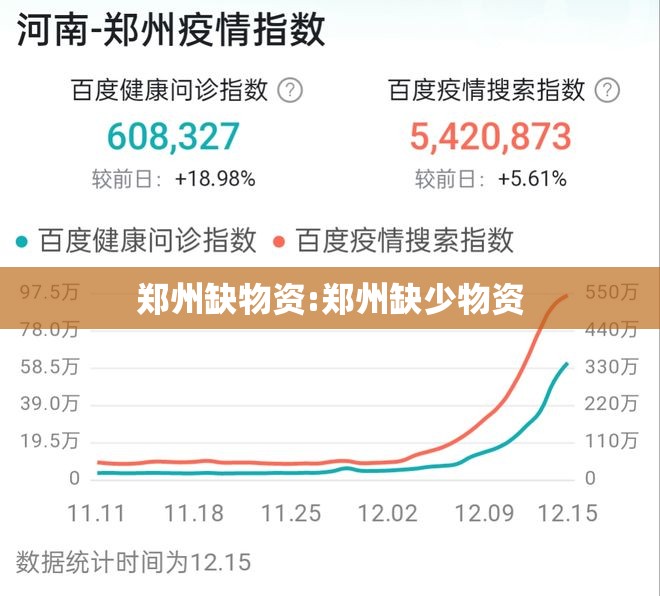

当洪水逐渐退去,显露的不仅是淤泥和废墟,还有一个现代化大都市在灾难面前的脆弱性,社交媒体上,一条条求助信息如雪花般飘来:“郑东新区急需饮用水”、“金水区缺少消毒用品”、“中原区求援食物和药品”……这些简短文字背后,是成千上万市民最基本生存需求的无声呼救。

物资短缺的表象之下,是多重因素交织的复杂图景,极端天气导致交通网络全面瘫痪,高速公路封闭,铁路中断,机场停运,这座素有“中国铁路心脏”之称的交通枢纽城市,突然发现自己与外界联系的动脉被切断,物资运输的物理通道被洪水吞噬,供应链条在关键时刻显露出其脆弱性。

电力通信系统的部分崩溃造成了信息孤岛,许多区域手机信号中断,网络连接不稳定,导致需求信息无法及时传递,物资调配信息无法准确下达,救援机构与受困群众之间出现了信息鸿沟,一边是不知道往哪里送物资,另一边是不知道向谁求援。

灾难初期的应急物资储备也面临挑战,虽然城市有一定数量的应急物资储备,但在如此大规模灾害面前,这些储备很快被消耗殆尽,特别是药品、特殊食品(如婴儿奶粉)、女性卫生用品等特定物资迅速出现短缺。

更为深层的是物资分配机制面临的考验,即使有物资运抵郑州,如何确保它们能够公平、高效地分配到最需要的人手中?在交通尚未完全恢复的情况下,最后一公里的配送成为巨大挑战,一些偏远小区、老旧社区以及弱势群体(如老人、残疾人、病人)的物资获取尤为困难。

面对这些挑战,郑州展现了惊人的城市韧性,民间自救力量迅速崛起,社区居民组织起来共享资源,超市老板打开店门让受灾群众自取所需,餐馆免费为受困人员提供餐食,这些微小的善举在黑暗中点亮了希望的灯火。

全国各地的救援物资也开始源源不断涌入郑州,中央政府协调调配,兄弟省市千里驰援,企业和社会组织慷慨解囊,无人机被用来向孤立区域投递紧急物资,冲锋舟和直升机成为运输生命线的新工具,线上共享文档成为物资供需匹配的信息平台。

郑州物资短缺的经历给我们上了深刻的一课,它揭示了即使在最现代化的城市,自然灾害仍然能够造成基本生活系统的中断,它提醒我们,城市应急管理体系需要更加注重物资储备的多样性、分布合理性和快速调配能力,更重要的是,它让我们看到建立一个包含政府、企业、社会组织和公民个体在内的全方位应急响应网络的重要性。

我们需要思考如何建设更具韧性的城市物资保障系统:建立分布式物资储备点,避免单一仓库风险;开发抗灾能力更强的交通网络,确保应急通道畅通;利用数字技术构建智能化的物资需求感知和调配平台;加强社区层面的自救互救能力建设。

郑州的物资短缺终将缓解,但这段经历不应被遗忘,它应当转化为我们建设更安全、更有韧性城市的共同决心,当灾难再次来临——它一定会以某种形式再次来临——我们希望听到的不再是“缺物资”的呼救,而是“有保障”的安心。

在这场与洪水的较量中,郑州不仅在与自然力量抗争,更在与现代城市管理的极限挑战对话,物资短缺的背后,是对城市治理能力的全面检验,也是对人性光辉的深度挖掘,在困境中,我们既看到了短缺带来的痛苦,也见证了互助产生的力量;既暴露了系统的漏洞,也指明了改进的方向,这正是郑州经历给予我们最宝贵的礼物。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏