香港特别行政区的疫情发展呈现出鲜明的区域化特征,如同一面棱镜,折射出这座国际都市的人口结构、社会阶层与空间分布的复杂性,从深水埗的旧楼群到半山的豪宅区,从元朗的乡郊到港岛的金融核心,病毒传播的轨迹不仅遵循流行病学规律,更与各区的社会经济条件紧密交织。

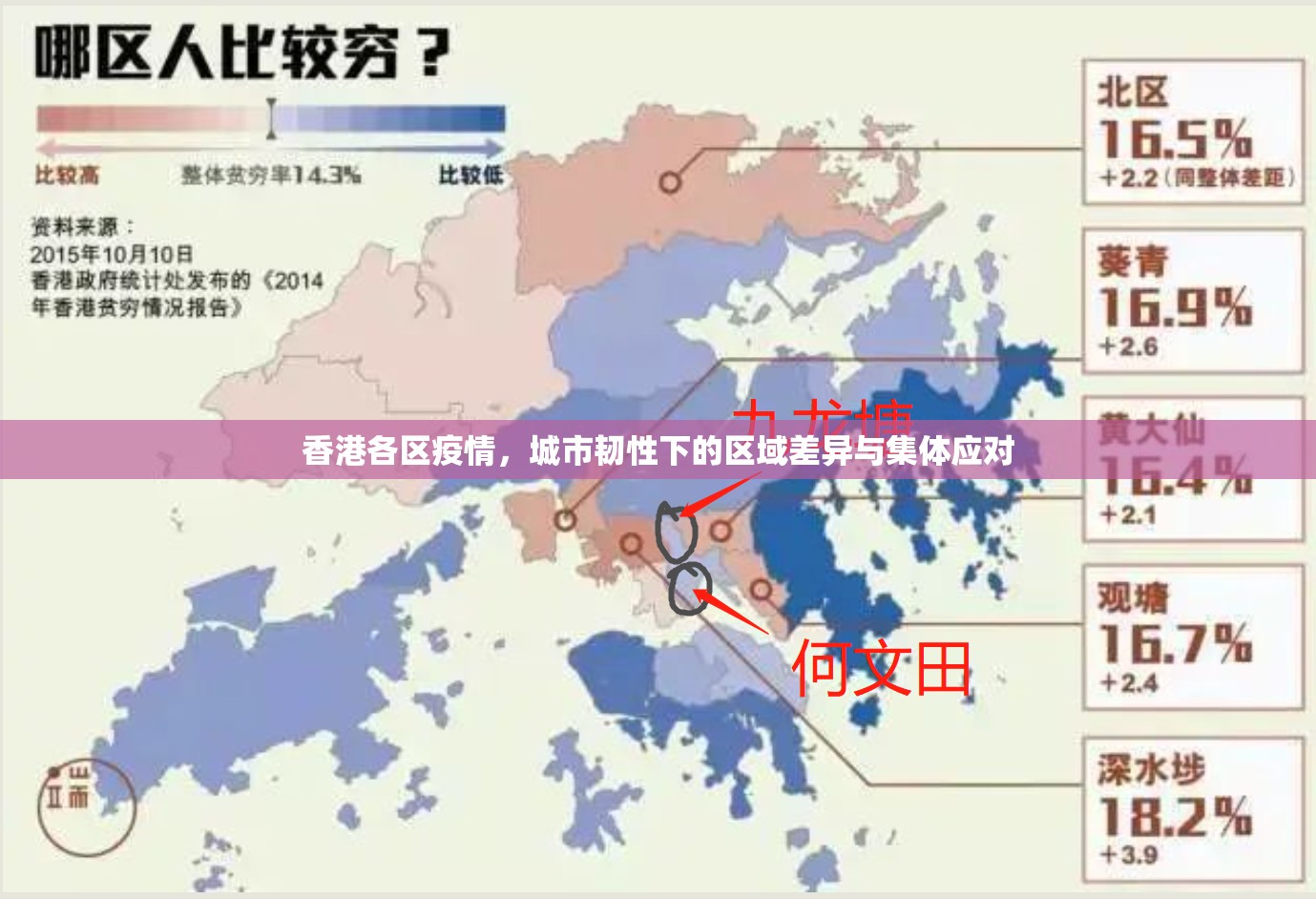

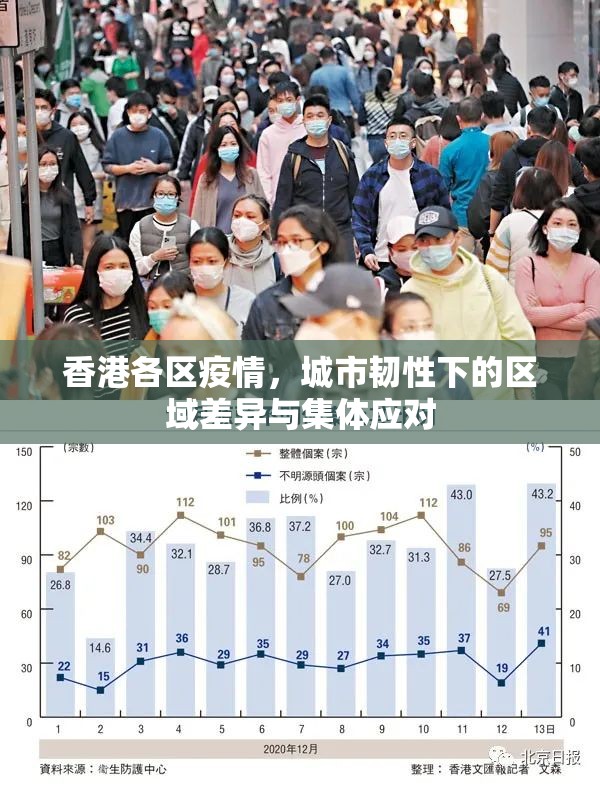

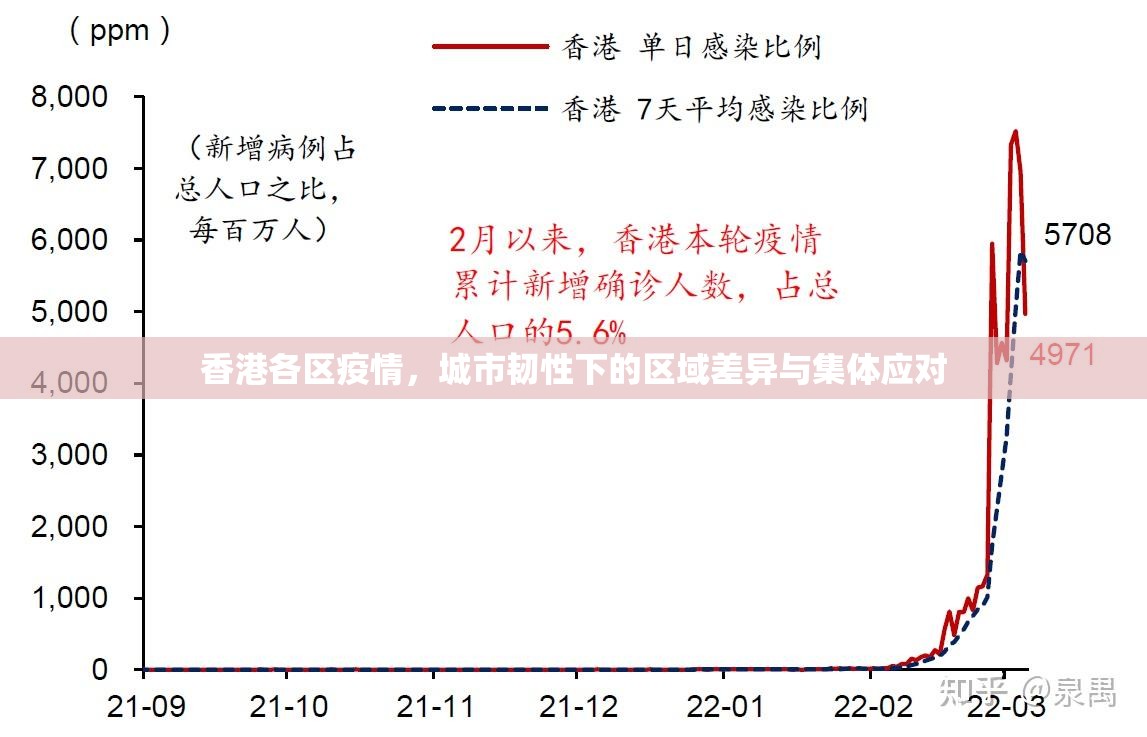

深水埗、观塘等旧区成为疫情重灾区,绝非偶然,这些区域人口密度极高,㓥房、板间房等不适切住房密集,多代同堂现象普遍,一家六口挤在二十平米的单位内,如何保持社交距离?共用厨房和厕所的租户,如何避免交叉感染?黄大仙区的公共屋邨出现垂直传播,揭示的正是旧式楼宇通风系统缺陷与居住空间狭小的结构性困境,疫情在这里不仅是公共卫生危机,更是住房政策与贫富差距问题的集中爆发。

与之形成对比的是南区、西贡等低密度住宅区,这些区域独栋别墅居多,人口密度较低,居民多数具备居家办公条件,能够通过私家车出行减少接触风险,这片相对的“安全区”也面临独特挑战:老年人口比例较高,疫苗接种初期进度迟缓,使得这些社区在奥密克戎变异株来袭时异常脆弱,南区的私人诊所承载能力有限,居民不得不跨区求医,反而增加了病毒扩散风险。

疫情地图上的区域差异还体现在检测与医疗资源的分布上,港岛核心区私家医院林立,但收费高昂;新界东北部公立医院长期超负荷,候诊时间长达数小时,当政府设立社区检测中心时,中西区的站点门前冷落,而屯门、北区的站点则大排长龙——这既反映了不同区域居民对检测的迫切需求差异,也暴露了公共医疗资源区域分配的不均衡。

特区政府应对措施的区域化调整显得尤为重要,在葵涌邨出现大规模爆发时,政府实施史上最严“围封强检”;在离岛区,则采取针对性上门接种服务,这种“精准防疫”策略虽然有效,却也对政府的区域治理能力提出更高要求,不同区域的文化差异亦需考虑:在元朗乡村地区,长老对传统习俗的坚持曾与防疫措施产生冲突;在外籍人士聚居的愉景湾,信息的多语言传达成为关键。

疫情下的香港各区呈现出迥异的生存状态,但同时也展现出惊人的社区自救能力,深水�街坊自发组织物资配送,大埔居民建立邻里支援网络,湾仔餐厅联合提供外卖优惠——这些草根行动弥补了政策执行的缝隙,彰显了香港社会的底层韧性。

香港各区疫情差异最终指向一个核心问题:城市的抗风险能力不仅取决于医疗水平或疫苗覆盖率,更取决于社会资源分配的公平性、居住条件的合理性以及社区网络的紧密程度,疫情终将过去,但从中获得的启示应当深刻影响未来的城市规划与公共政策制定——唯有构建更加均衡、包容、韧性的区域发展格局,才能应对未来可能出现的各种挑战。

在这场疫情中,香港各区虽然处境各异,但命运与共,病毒不分阶层与地域,而应对危机的能力,恰恰衡量着一个社会的文明程度与治理水平,香港的区域疫情差异不仅是一面镜子,更应成为推动城市向更加公平、健康方向发展的催化剂。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏