初秋的郑州,微风轻拂,阳光透过梧桐叶洒下斑驳光影,这座城市再次迎来了熟悉的身影——拖着行李箱、背着书包的大学生们,从四面八方返回校园,郑州大学生返校,不仅是一次地理上的迁移,更是青春与梦想的重新启航,承载着个体成长与社会复苏的双重意义。

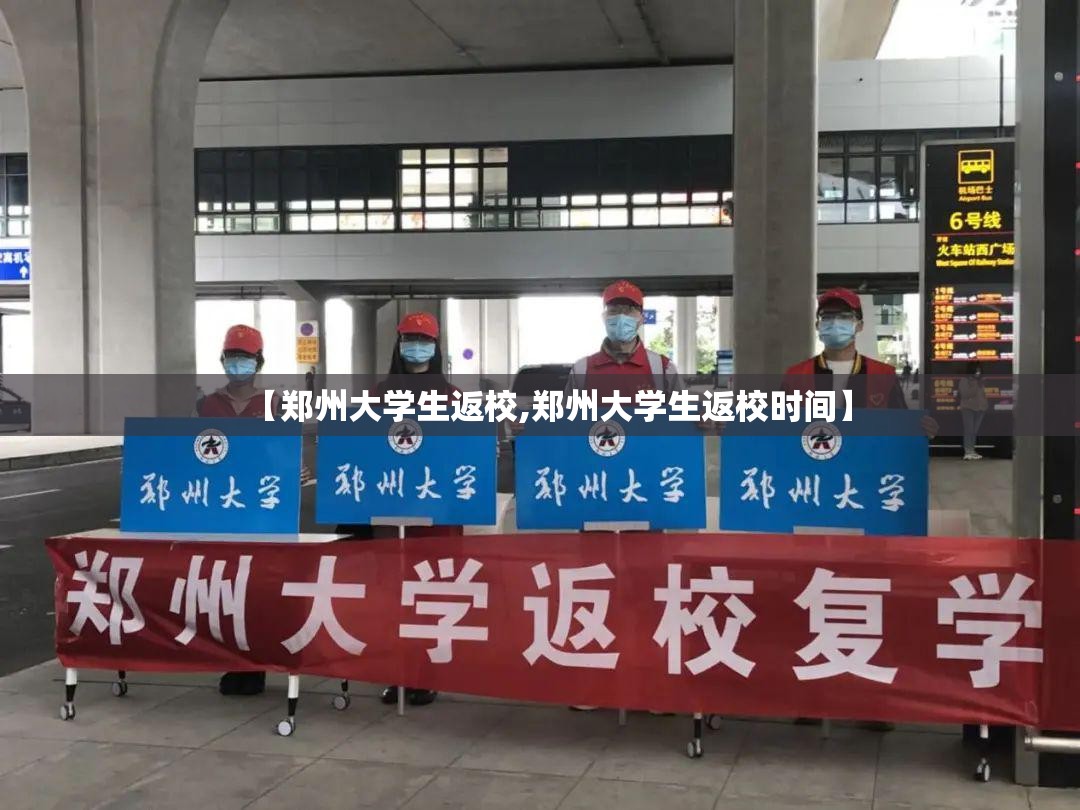

返校的背后,是无数细致入微的准备,郑州各大高校早已启动返校工作方案,从健康监测、行程报备到宿舍消毒、课程安排,每一环节都力求精准有序,郑州大学通过“智慧校园”平台实现学生分批错峰返校,减少人员聚集;河南工业大学则组织志愿者协助核酸查验和行李搬运,让返校流程多了一份温暖,这些措施不仅体现了高校管理的精细化,也折射出后疫情时代教育系统应对挑战的韧性与创新。

对于学生而言,返校意味着告别“云端课堂”,重回真实的校园生活,网课虽保证了学业的连续性,但缺乏面对面交流的深度与温度,许多学生感叹:“终于可以不再对着屏幕发呆,而是和同学一起在图书馆熬夜、在操场奔跑、在课堂争论。”这种重返线下的学习方式,不仅有助于知识的高效吸收,更能修复因社交缺失带来的心理隔阂,郑州高校还针对学生可能存在的焦虑情绪,开设心理咨询服务,帮助大家顺利过渡到校园节奏。

返校也是城市活力的复苏信号,大学生群体是郑州城市生态的重要组成部分,他们的回归带动了周边消费、文化、交通等领域的活跃,地铁站里拥挤的人潮、小吃街上升腾的烟火气、书店和咖啡馆里重现的喧闹,无不彰显着青春赋予城市的生命力,据统计,郑州高校集中区域如高新区、龙子湖校区周边,9月返校季的客流量环比增长超过50%,成为经济回暖的微观缩影。

返校并非全然轻松,疫情带来的不确定性依然存在,高校仍需平衡常态化防控与正常教学秩序,部分学生也面临学业压力、就业焦虑等挑战,对此,郑州高校积极推出帮扶政策,如延长奖学金申请期限、扩大实习合作企业库、举办线上线下招聘会等,试图为学生纾困解难,这些举措背后,是对教育本质的回归——大学不仅是传授知识的场所,更是培育适应未来社会人才的摇篮。

从更宏观的视角看,郑州大学生的返校也是中国高等教育复苏的一个侧写,作为国家中心城市之一,郑州拥有60余所高校、超过100万在校生,其返校进程的平稳推进,反映了我国教育系统在应对公共危机时的组织能力与制度优势,它既是对“动态清零”政策的实践检验,也是对“教育优先”发展理念的生动诠释。

当青春的脚步声再次回荡在校园,当教室的灯光彻夜点亮,我们看到的不仅是个体的归来,更是一个社会重拾信心的缩影,郑州大学生的返校,是结束,也是开始;是回归,更是超越,它提醒我们:无论经历多少风雨,求知与成长的道路从未中断,而这座城市的未来,正与这些年轻的身影一同向阳而生。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏