随着国内疫情防控常态化,各省市之间的防疫政策协调成为公众关注的焦点,海南省对北京市实行的隔离政策引发了广泛讨论,这一政策不仅反映了地方政府在应对疫情时的自主决策能力,更凸显了区域间防疫协作的复杂性与挑战,本文将从政策背景、具体内容、社会反响及未来展望等方面,深入分析海南对北京隔离政策的现实意义与影响。

政策背景:疫情风险与地方防控的博弈

海南省作为中国重要的旅游和经济特区,常年吸引大量外来人口,尤其是来自一线城市如北京的游客和商务人士,疫情防控的复杂性和不确定性使得海南不得不采取谨慎的防疫措施,北京市作为国家政治中心和经济枢纽,人口流动性极高,疫情输入风险较大,北京偶尔出现零星病例或中高风险区域调整,进一步加剧了海南对输入性风险的担忧。

在此背景下,海南根据国家卫健委的指导意见,结合本地实际情况,对来自北京的旅客实施了差异化的隔离政策,这一政策并非孤立存在,而是海南整体防疫体系的一部分,旨在平衡经济发展与公共卫生安全之间的矛盾。

分层管理与动态调整

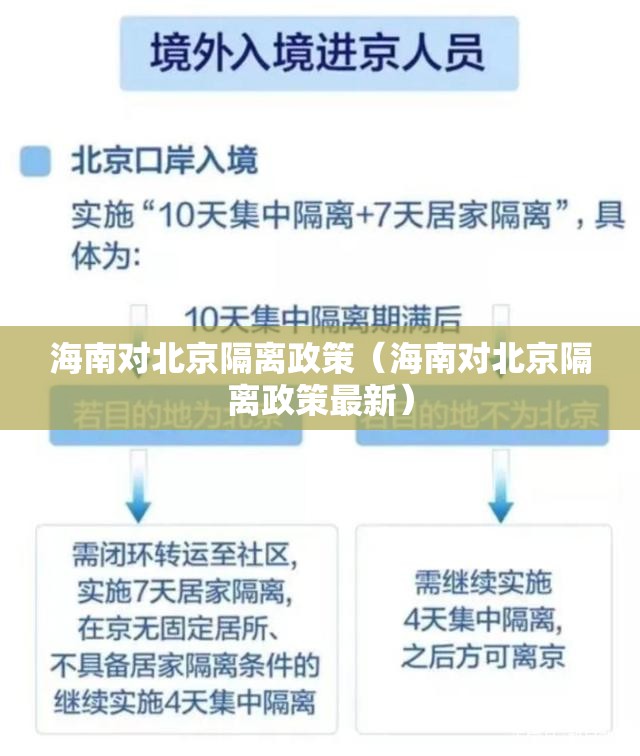

海南对北京的隔离政策并非一刀切,而是根据北京疫情风险等级的变化动态调整,具体而言,政策分为以下几个层次:

-

高风险地区人员:对于来自北京市中高风险区域的旅客,海南实行“14天集中隔离+7天居家健康监测”的严格措施,隔离期间需进行多次核酸检测,费用自理。

-

低风险地区人员:对于北京市低风险区域的旅客,海南要求提供48小时内核酸检测阴性证明,并实行“3天居家隔离+11天健康监测”的宽松政策,在此期间,旅客需定期向社区报告健康状况。

-

特殊人群政策:商务人士、学生等群体可根据事由申请简化流程,但需提前报备并遵守闭环管理要求。

海南还通过“健康码”和“行程卡”等技术手段,实现对旅客行程的精准追踪,政策会根据北京市疫情形势每7天评估一次,确保其科学性和灵活性。

社会反响:支持与争议并存

这一政策引发了多方面的反响,支持者认为,海南的举措体现了对本地居民健康的高度负责,有效降低了疫情输入风险,尤其是海南旅游业尚未完全复苏,严格的防疫措施有助于维护本地社会稳定和经济安全,许多市民表示,尽管政策可能给旅客带来不便,但这是应对潜在风险的必要代价。

争议也随之而来,部分北京旅客和商务人士批评政策过于严苛,认为其缺乏与其他省市的协调性,一些低风险区域旅客仍需居家隔离,导致行程延误和额外成本,政策的动态调整也给跨省出行带来了不确定性,许多人呼吁建立更统一的区域联防联控机制。

从经济角度看,海南的隔离政策可能对旅游业和商务活动造成短期冲击,北京是海南重要的客源地之一,政策若长期执行,可能导致游客数量下降,影响本地服务业复苏。

深层分析:区域协作与精准防控的挑战

海南对北京的隔离政策折射出更大层面的问题:在疫情防控中,如何实现区域协作与精准防控的平衡?各省市防疫政策仍以自主决策为主,缺乏全国统一的标准,这虽然赋予了地方灵活性,但也可能导致政策碎片化,增加跨省出行成本。

海南的做法体现了“精准防控”的理念,即根据风险等级实施差异化措施,其成功依赖于两地信息共享的及时性和透明度,如果北京疫情数据更新滞后,或海南政策调整不及时,都可能造成误判和资源浪费。

公众沟通也是关键,政策变动频繁,容易引发 confusion 和焦虑,海南需通过官方渠道加强政策解读,减少信息不对称带来的社会摩擦。

走向更高效的联防联控

随着疫情形势变化,海南对北京的隔离政策可能会进一步优化,可能的方向包括:

-

推动区域协议:海南与北京可建立更紧密的协作机制,例如互认健康码、共享核酸检测数据,从而减少不必要的隔离要求。

-

技术赋能:利用大数据和人工智能,实现更精准的风险评估和行程追踪,提高防控效率。

-

动态调整机制:政策应更注重科学性和透明度,定期评估并公开调整依据,增强公众理解与支持。

海南对北京的隔离政策是当前疫情防控中的一个缩影,既体现了地方政府的责任感,也暴露了区域协作的不足,在常态化防疫背景下,如何统筹安全与发展,仍需各方共同努力。

海南对北京的隔离政策不仅是一项防疫措施,更是区域间协调与治理能力的试金石,通过科学分层、动态调整和社会沟通,海南在保障公共卫生的同时,也为全国提供了可借鉴的经验,唯有加强协作、精准施策,才能实现疫情防控与经济社会发展的双赢。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏