2022年3月15日晚,南京市民的手机被一则通知点亮——南京市疫情防控指挥部发布紧急封控通知,宣布对全市部分区域实施临时封控管理,这一刻,城市的喧嚣戛然而止,而另一种秩序正在悄然建立,这纸通知背后,不仅是一项应急政策,更是一座特大城市在疫情下的治理答卷,是千万普通人在非常时期的生命叙事。

南京封控通知的发布绝非偶然,随着奥密克戎变异毒株的快速传播,全国多省市面临疫情防控压力,南京作为长三角重要交通枢纽和经济中心,人口流动频繁,防控形势尤为严峻,通知中明确指出,封控措施基于流行病学调查和风险评估结果,旨在“以最快速度阻断病毒传播链,最大限度保障市民健康安全”,这种科学决策与透明沟通,体现了现代城市治理中数据驱动与人性化考量相结合的新范式。

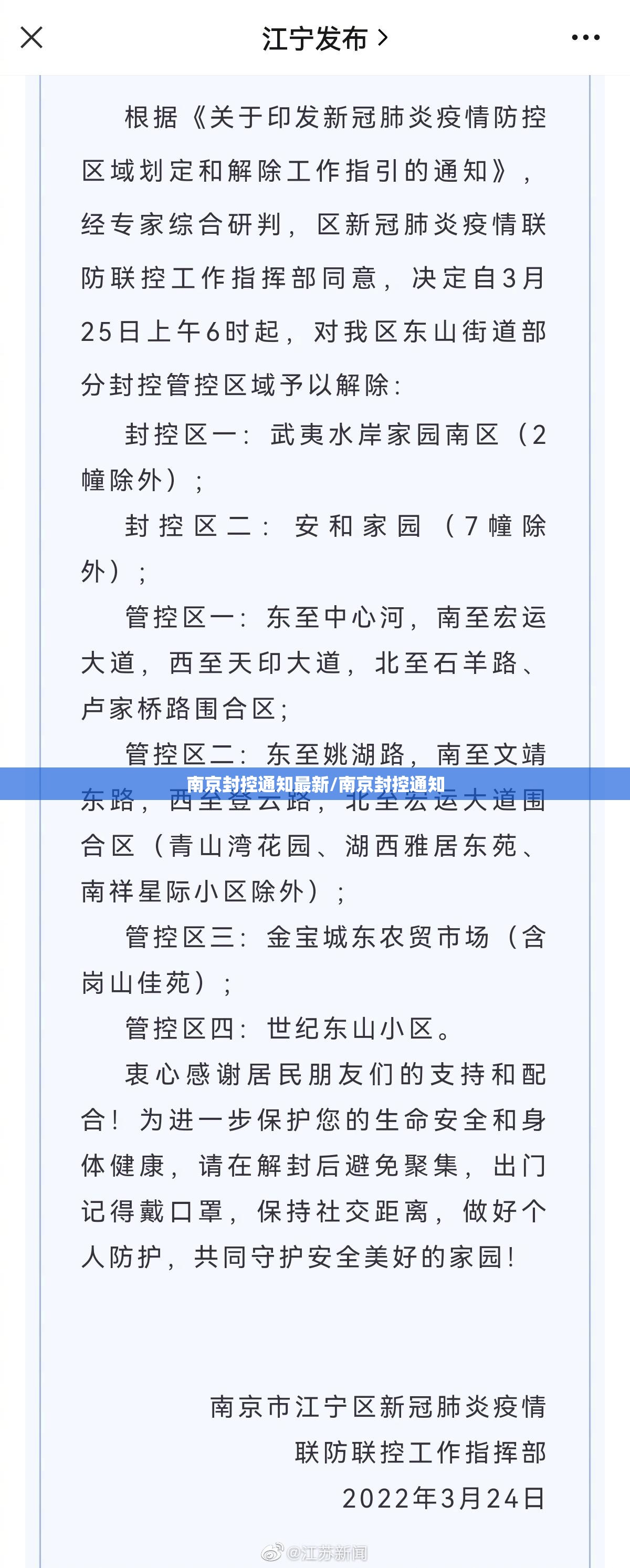

细读通知文本,可见其严谨性与层次感,封控区、管控区、防范区的三级划分,遵循了国家精准防控的总体要求;生活物资保障、就医绿色通道、特殊群体关怀等配套措施,则展现出政策的人本底色,值得注意的是,通知特别强调了“保障封控区学生在线教育不间断”和“心理援助热线24小时开通”,这些细节折射出城市管理从单纯防疫向全方位民生守护的演进。

封控通知的背后,是一场多系统联动的城市应急响应,卫健、交通、商务、教育等部门迅速启动预案,将纸面条款转化为实际操作;社区网格员、物业公司、志愿者组织等基层力量被激活,构成了政策落地的“最后一公里”网络,在南京某封控小区,社区工作者48小时内完成了近万人的核酸筛查;生鲜电商平台与封控区建立定向供应机制,日配送物资超百吨,这些具体实践,彰显了中国城市治理的弹性与效能。

封控通知所带来的不仅是秩序重构,更是对市民生活的深度干预,企业停工、学校停课、出行受限……这些措施不可避免地带来短期阵痛,小微企业主担忧经营压力,跨城通勤者面临滞留困境,慢性病患者焦虑就医途径,这些真实存在的痛点,提示着疫情防控需要更加精细化的政策配套和社会支持体系的同步跟进。

值得注意的是,南京封控通知的执行过程中涌现出众多温暖瞬间,社区志愿者为独居老人每日送餐,教师连夜录制网课视频,邻居间自发共享生活物资,这些微观实践,形成了正式制度与非正式互助相结合的抗灾体系,正如一位市民在社交媒体上的留言:“封控隔离了病毒,但没有隔离爱与责任。”这种社会资本的动员,恰恰是城市韧性的最深层次体现。

从更宏观的视角看,南京封控通知是中国疫情防控的一个缩影,它既反映了“动态清零”总方针下的快速响应能力,也展示了超大城市治理的复杂性与挑战,每一次封控通知的发布,都是对城市管理水平和市民文明素养的压力测试,在这个过程中,我们既看到技术赋能带来的效率提升(如健康码优化、电子通行证应用),也观察到公共沟通方式的重要改进——政府发布会采用多语种通告,开通残疾人士专用咨询通道,这些细节无不体现着城市文明的进步。

南京的封控通知终将解除,但其中蕴含的治理智慧与人文关怀不应随之消散,它提醒我们,现代城市危机管理不仅需要科学决策和高效执行,更需要建立基于信任的社会契约——当市民理解政策背后的逻辑与善意,当政府关注政策执行中的人性化需求,我们才能共同构建更具韧性的美好城市,这份通知如同一面镜子,映照出非常时期城市的弱点与优势,也照亮了未来城市治理的前行方向。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏