在全球抗击新冠疫情的战役中,疫苗的研发与应用成为关键一环,中国作为疫苗研发的重要力量,推出了多款自主研发的疫苗,其中北京生物制品研究所的BBIBP-CorV疫苗(简称“北京疫苗”)和武汉生物制品研究所的WIBP-CorV疫苗(简称“武汉疫苗”)尤为引人注目,这两款疫苗均基于灭活病毒技术,为中国乃至全球的疫情防控提供了坚实保障,本文将深入探讨这两款疫苗的研发背景、技术特点、有效性及实际应用,并分析它们在中国抗疫中的作用。

研发背景与技术特点

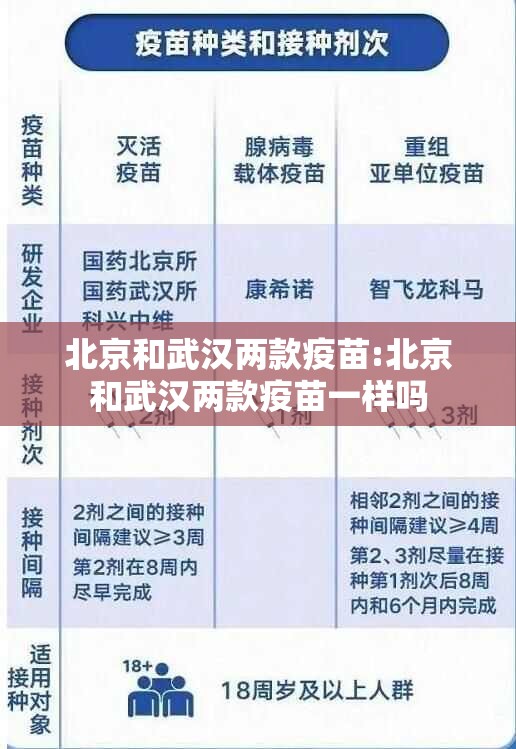

北京疫苗和武汉疫苗均由中国国药集团(Sinopharm)下属的研究所开发,采用传统的灭活疫苗技术,灭活疫苗是通过培养病毒后将其灭活,使其失去致病能力但保留免疫原性,从而激发人体免疫系统产生抗体,这种技术路线成熟可靠,广泛应用于多种疫苗的研发,如脊髓灰质炎疫苗和流感疫苗。

北京疫苗(BBIBP-CorV)由北京生物制品研究所研发,于2020年12月首次获批附条件上市,武汉疫苗(WIBP-CorV)则由武汉生物制品研究所开发,紧随其后于2021年2月获批,两款疫苗的研发过程充分体现了中国科研机构的高效协作:在疫情初期,科研人员迅速分离病毒毒株,并通过动物实验和临床试验验证其安全性与有效性,灭活疫苗的优势在于生产工艺相对简单,易于大规模生产,且储存条件较为宽松(2-8摄氏度冷藏),适用于资源有限的地区。

有效性与安全性

根据临床试验和实际应用数据,北京疫苗和武汉疫苗均显示出良好的有效性和安全性,北京疫苗的三期临床试验结果显示,其有效率达79%,对重症病例的保护效果尤为显著,武汉疫苗的有效率略高,达到72.8%,两者均符合世界卫生组织(WHO)的疫苗有效性标准(50%以上),在实际应用中,这两款疫苗有效降低了感染率和重症率,为中国疫情防控立下汗马功劳。

安全性方面,灭活疫苗的不良反应通常较轻,主要表现为注射部位疼痛、发热或疲劳等短暂症状,严重过敏反应极为罕见,中国疾控中心的数据显示,截至2022年底,北京和武汉疫苗已接种超过数十亿剂次,不良反应报告率低于百万分之一,印证了其高度安全性,灭活疫苗对变异毒株(如Delta和Omicron)仍有一定保护作用,虽有效率可能下降,但重症预防效果依然显著。

实际应用与全球贡献

北京疫苗和武汉疫苗不仅在中国国内大规模接种,还通过援助和出口等方式惠及全球,中国政府将这些疫苗作为公共产品,向超过100个国家提供援助,并支持COVAX(全球疫苗获取机制)计划,在亚洲、非洲和拉丁美洲多国,这两款疫苗成为当地疫苗接种计划的重要组成部分,帮助缓解了全球疫苗分配不均的问题。

北京和武汉疫苗构成了中国疫苗接种体系的“双翼”,2021年,中国启动全民免费接种计划,优先为高风险人群和老年人接种,逐步推广至全人群,两款疫苗的充足供应为中国实现群体免疫奠定了物质基础,截至2022年,中国全程接种率已超过85%,大幅降低了疫情传播风险,为经济复苏和社会稳定提供了保障。

挑战与未来展望

尽管北京和武汉疫苗成效显著,但也面临一些挑战,随着病毒变异,疫苗的有效性可能需通过加强针或更新版本来维持,全球疫苗分配不均和“疫苗民族主义”依然存在,中国需继续推动国际合作,中国科研机构正在开发针对变异毒株的改良疫苗,并探索mRNA等新技术路线,以进一步提升疫苗的适应性和有效性。

北京疫苗和武汉疫苗是中国抗疫科技的重要成果,它们以成熟的技术、可靠的安全性和广泛的适用性,为全球疫情防控作出了突出贡献,在未来的抗疫道路上,中国将继续坚持科学精神与国际合作,为构建人类卫生健康共同体注入更多力量。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏