在全球新冠疫情持续蔓延的背景下,香港作为国际金融中心和人口密集的都市,其疫情风险一直备受关注,香港疫情是否属于高风险地区?本文将从多个维度分析香港的疫情现状、风险因素、防控措施以及未来挑战,以客观评估其风险等级。

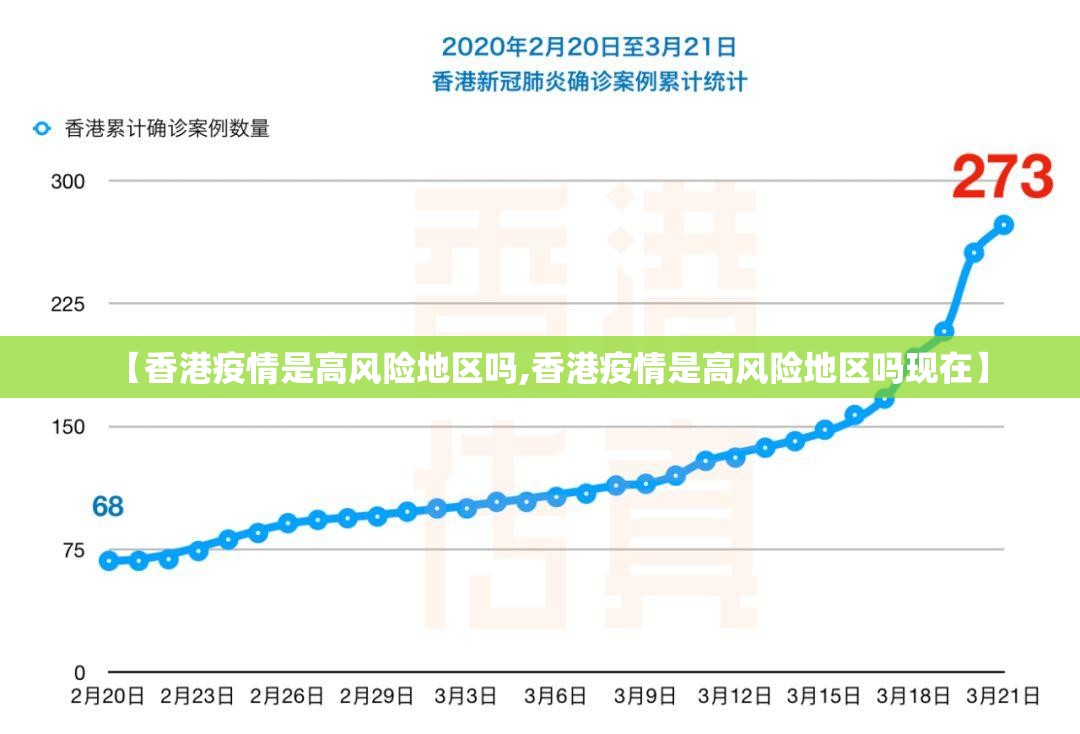

香港疫情现状:数据与趋势

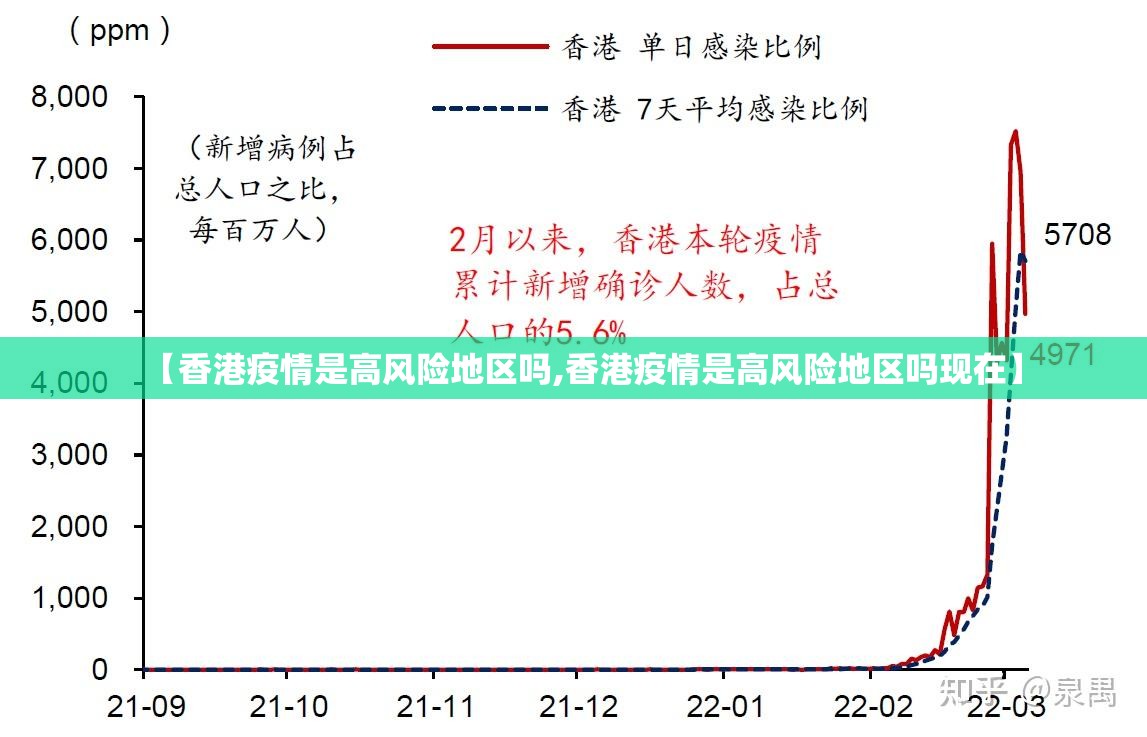

香港自2020年初暴发疫情以来,经历了多轮波动,截至2023年,香港累计确诊病例超过百万,死亡病例逾万例,其中奥密克戎变异株的传播尤为迅猛,尽管疫苗接种率较高(成年人口接种率超过90%),但疫情反复仍使香港面临巨大压力,香港每日新增病例数虽较高峰期有所下降,但仍维持在数百例的水平,且社区传播链未完全切断,尤其值得注意的是,香港老龄化人口比例较高,老年群体的重症和死亡风险显著,这进一步加剧了疫情的整体风险。

高风险地区的定义与香港的符合程度

根据世界卫生组织(WHO)和各国卫生部门的标准,高风险地区通常指疫情传播速度快、医疗资源紧张、死亡率和重症率较高的区域,香港在以下方面符合高风险特征:

- 人口密度与传播风险:香港人口密度全球领先,尤其是市区如油尖旺、深水埗等地,人均居住空间狭小,这为病毒传播提供了温床,密集的居住环境和公共交通使用率高的特点,使得防控难度极大。

- 医疗资源压力:疫情期间,香港公立医院一度面临床位不足、医护人员超负荷运转的问题,尽管特区政府通过增设隔离设施和方舱医院缓解压力,但医疗系统的承压能力仍是潜在风险点。

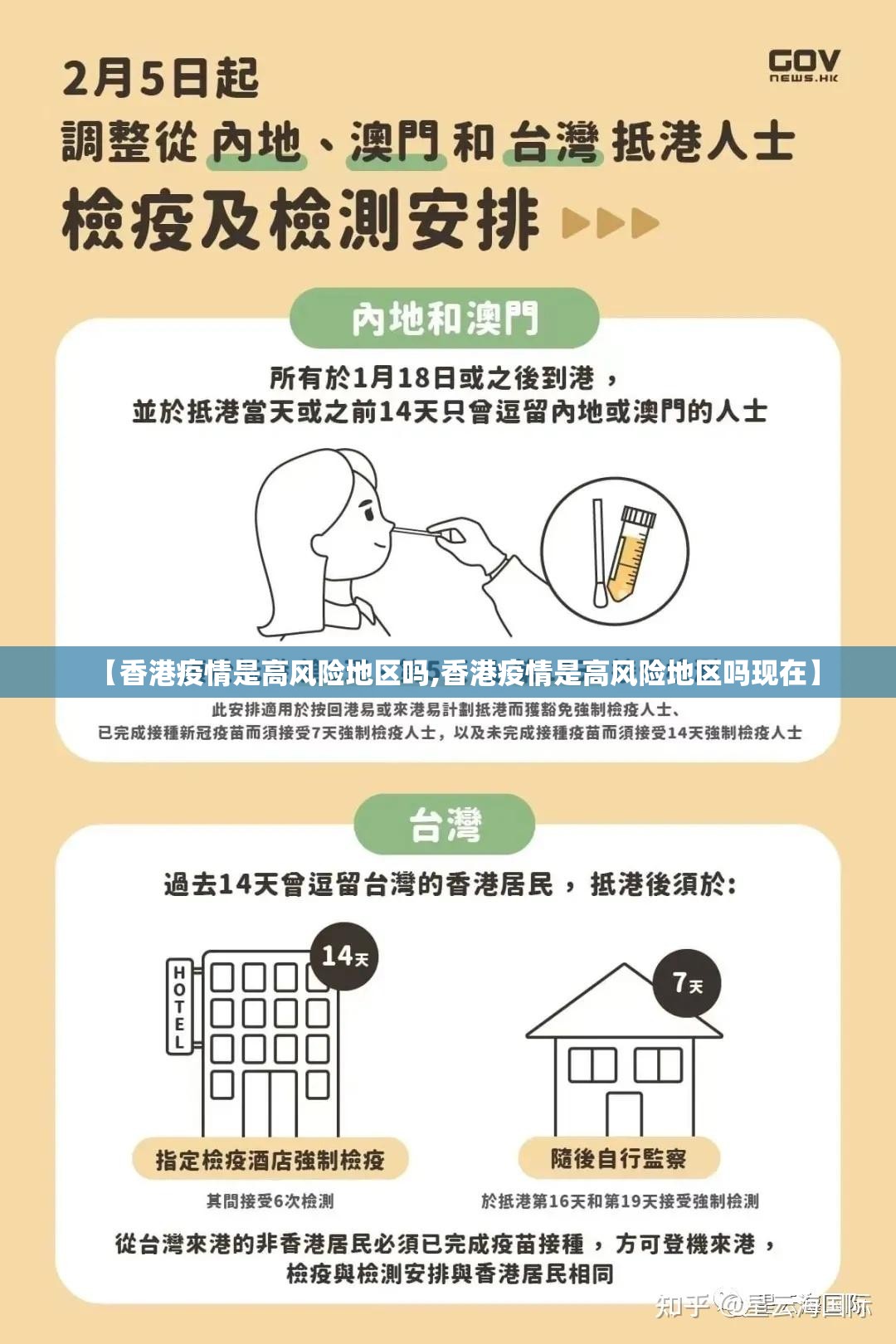

- 输入性风险:作为国际枢纽,香港始终面临境外输入病例的威胁,尽管有严格的入境隔离和检测政策,但变种病毒的潜伏性和突破性感染可能导致本地疫情反复。

香港也有一些降低风险的因素,例如高疫苗接种率、高效的核酸检测能力,以及市民较强的防疫意识,这些因素在一定程度上 mitigates(缓解)了高风险态势。

防控措施与成效

香港特区政府采取了一系列措施应对疫情,包括社交距离限制、强制检测、疫苗通行证计划等,这些措施在遏制疫情扩散方面取得了一定成效,但也带来社会经济成本,严格的防疫政策对旅游业、零售业造成冲击,引发了关于“抗疫与经济平衡”的讨论,香港的“动态清零”政策在早期有效控制了疫情,但随着病毒变异,其可持续性受到挑战,2022年以来,香港逐步调整策略,转向“科学精准防控”,重点保护高危人群,减少对社会运行的影响。

与其他地区的比较

与新加坡、上海等国际都市相比,香港的疫情风险处于中等偏高水平,新加坡通过高疫苗接种率和开放政策,实现了与病毒共存的过渡,但代价是初期死亡率较高;上海则通过严格封控短暂控制疫情,但经济和社会代价巨大,香港的独特之处在于其高度国际化的地位,使其必须在“防疫”与“联通世界”之间找到平衡,香港的风险等级虽低于疫情暴发初期,但仍高于许多已实现群体免疫的地区。

未来挑战与应对建议

香港疫情的高风险性可能持续较长时间,主要原因包括:

- 病毒变异不确定性:新变种可能出现,挑战现有疫苗和防控措施。

- 老龄化社会结构:老年人口比例高,需加强疫苗接种和医疗资源倾斜。

- 国际交往需求:作为全球金融中心,香港需保持开放,但这可能增加输入风险。

为降低风险,建议特区政府继续推动疫苗接种(尤其是老年群体),优化医疗资源分配,并采用科技手段提升防控效率,加强公众教育,减少信息误解和防疫疲劳,也是关键。

香港疫情目前仍属于高风险地区,但其风险可通过科学防控和社会共同努力得到缓解,香港的经历也为全球大城市抗疫提供了重要借鉴:在高风险环境中,平衡生命健康、经济活力与社会稳定是一项长期挑战,香港需持续 adapt(适应)疫情变化,迈向更 resilient(有韧性)的防疫模式。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏