一张核酸检测报告,竟成为地域歧视的通行证;一个东北口音,竟招致异样的目光与防备的退避,网络上“北京针对哈尔滨人员”的议题持续发酵,并非空穴来风,在疫情防控常态化的背景下,个别社区、单位对来自哈尔滨的人员采取了过度甚至粗暴的“严防死守”,使得地域偏见借防疫之名沉渣泛起,这看似是特殊时期的临时举措,实则折射出深刻的社会症结:我们在追求绝对安全的过程中,正不自觉地将同胞标签化、异己化,无形中筑起一道违背人本精神与社会公正的隐形高墙。

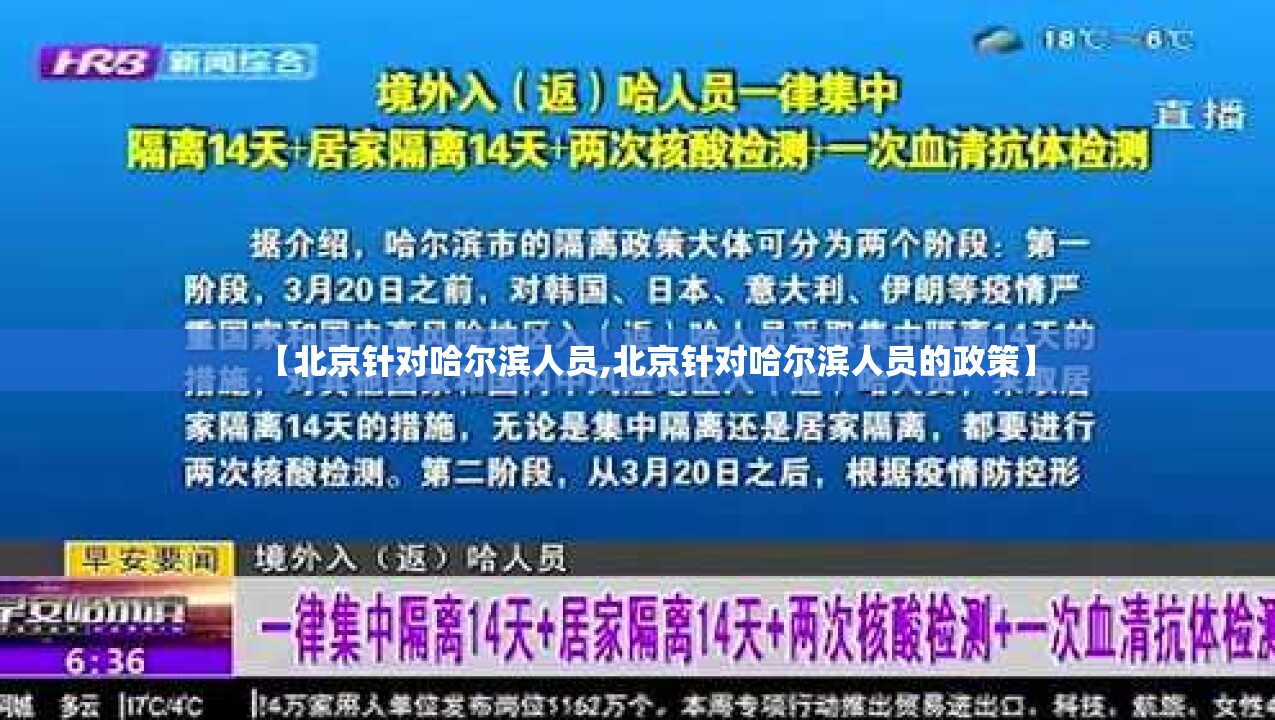

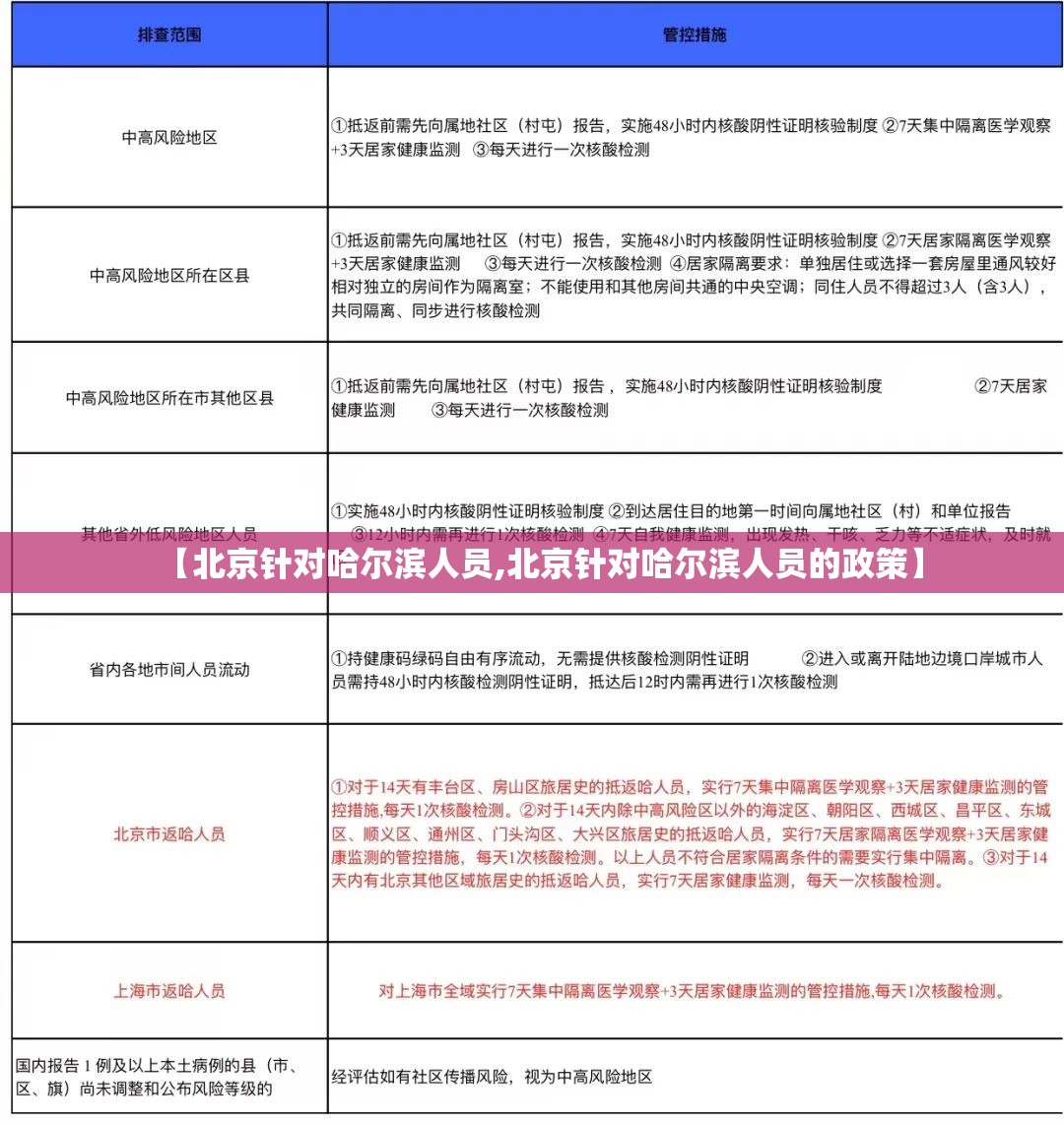

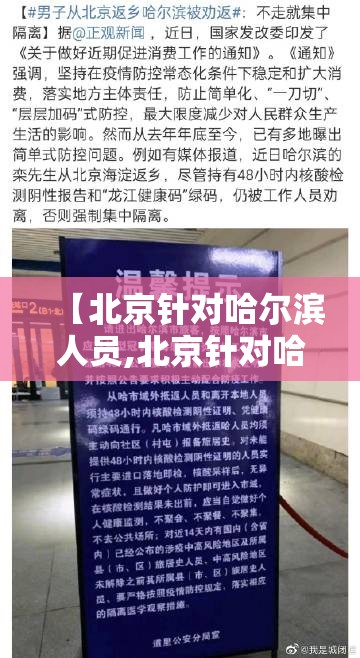

这道“高墙”的砖石,首先由认知的懒惰与恐慌的情绪浇铸而成,疫情之下,信息的不对称与对病毒的恐惧,使得人们倾向于采用最简单化的认知方式——贴标签,将某个地区整体“污名化”,视为风险的同义词,无疑是最不费力的风险规避策略,从早期对武汉人的恐惧,到后来对东北、新疆等地的过度防范,模式如出一辙,北京作为首都,其特殊的政治地位和人口密度确实对防疫提出了极高要求,但这绝不能成为牺牲个体尊严、践踏平等原则的理由,某些执行层面“一刀切”的懒政,以及部分民众对“外地人”尤其是来自疫情发生地人员的非理性排斥,使得科学的防疫异化为狭隘的地域排斥,这种思维惰性,忽视了疫情的复杂性和流动性本质,错将“地理来源”等同于“风险本身”,造成了防疫扩大化。

若进一步剖析,便会发现这堵墙的地基深植于某种历史悠久的地域等级观念之中,北京,作为皇城根下的首都,在历史上便积淀了深厚的中心性与优越感,而东北地区,尤其是哈尔滨,在近现代经历了剧烈的社会经济转型,一定程度上在公共叙事中被刻板印象化,当疫情这种突发性危机来临,这种潜藏的地域层级意识极易被激活,并借由公共管理措施获得正当性外衣,一些社区或单位对哈尔滨籍人员的“特殊关照”——无论是强制性的隔离升级,还是就业、租房中隐形的门槛,都仿佛在无声地宣示:某些地域的身份是一种“原罪”,这不再是简单的防疫过度,而是一种文化偏见与社会歧视的结构性显现,它用公共安全的名义,包装了深层的不平等。

更重要的是,这种针对特定地域人员的区别对待,正在无声地侵蚀社会的信任纽带与共同体意识,一个文明的社会,其根基在于成员间的相互承认与权利平等,当一位遵纪守法、持有合规核酸证明的哈尔滨旅客在北京感受到的不是互助而是戒备,不是包容而是排斥时,他受损的不仅是个体尊严,更是对“社会公平”的信心,这种伤害是双向的:它既伤害了被针对者,也矮化了执行歧视的主体,最终撕裂社会共识,制造无谓的对立与隔阂,疫情防控的真正胜利,不仅在于病毒的清零,更在于社会中团结、信任与关爱价值的彰显,以邻为壑的行为,即使短期内看似管控了风险,长期却可能导致公众协作精神的瓦解,反而增大防疫的总体成本。

拆除这道隐形高墙,需要多方面的共同努力,关键在于回归科学防疫与人本主义的精神内核,公共政策的制定与执行必须坚守法治底线,禁止任何基于地域的强制性歧视措施,确保防控措施的精准性与必要性,媒体与公共舆论应积极倡导理性与包容,谴责地域攻击言行,讲述共克时艰的温暖故事,消除恐慌带来的非理性偏见,而作为公民个体,我们亦需时刻自省,警惕内心那种将复杂情况简单归因于地域的认知诱惑,学会将“来自哪里”的标签,还原为一个个具体而真实的“人”。

北京与哈尔滨,乃至任何两座城市之间,不应存在一道歧视的高墙,真正的安全感和文明的温度,源于我们能否在风雨同舟中铭记:我们对抗的是病毒,而非彼此,在充满不确定性的时代,最大的确定性来自于我们共同守护的价值观——平等、尊严与团结,唯有如此,我们才能在战胜疫情的同时,不至于输掉作为一个人文社会的精神本质。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏