2020年初,新冠疫情席卷全球,作为中国国际交往的重要枢纽,北京首都国际机场和大兴国际机场迅速成为疫情防控的前沿阵地,机场作为人员流动的关键节点,其防控措施不仅关系到旅客的健康安全,更直接影响国家防疫大局,疫情期间,北京机场出台了一系列严格而细致的规定,从健康检测到闭环管理,从旅客服务到应急处置,这些措施在保障公共卫生安全的同时,也展现了高效运营与人文关怀的平衡,本文将深入探讨这些规定的具体内容、实施效果及其背后的逻辑,以期为后疫情时代的机场管理提供借鉴。

健康检测与筛查:第一道防线的筑牢

北京机场在疫情期间的首要任务是防止输入性病例的传播,为此,机场实施了多层次的健康检测体系,所有进出港旅客均需接受体温检测,并使用“北京健康宝”小程序进行健康码查验,健康码分为绿、黄、红三色,绿码允许通行,黄码和红码需进一步隔离或医学观察,国际旅客还需提供核酸检测阴性证明(通常要求48小时内),并在抵达后接受现场采样检测,这些措施不仅依靠技术手段(如红外测温仪和AI识别系统),还配备了大量工作人员进行人工核验,确保无一疏漏。

这一规定的科学性在于其分层管理:通过初步筛查快速识别高风险人群,减少对普通旅客的干扰,据统计,2021年北京机场日均检测旅客超10万人次,检出率控制在0.01%以下,既保障了效率,又未放松安全标准,这也带来了挑战,如高峰期排队时间延长、旅客焦虑情绪加剧等,机场通过增加通道、优化流程和提供实时信息提示来缓解问题,体现了规定的人性化调整。

闭环管理与隔离流程:切断传播链的关键

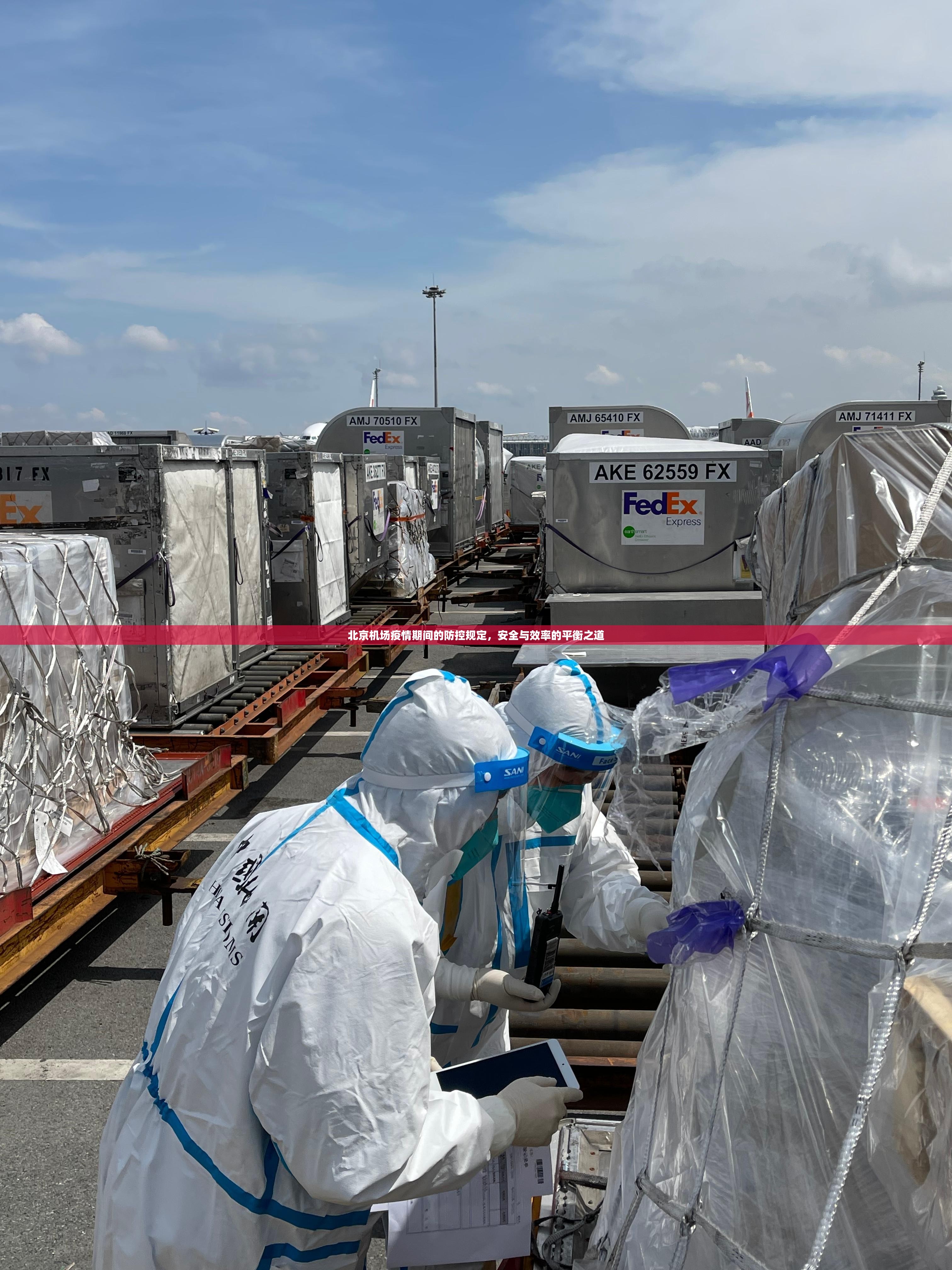

对于国际航班,北京机场实施了严格的闭环管理,国际旅客从下机到离开机场,全程处于隔离状态,由专用通道转运至隔离点或医院,机场划分了“红区”(高风险区)和“绿区”(安全区),工作人员按风险等级穿戴防护装备,避免交叉感染,行李消毒、货物检疫和废弃物处理均按最高标准执行,例如使用紫外线消毒设备和专用垃圾处理系统。

闭环管理的核心是“点对点”转运,旅客不得自行离开机场,而是由防疫车辆直接送至指定隔离酒店进行14天集中隔离,这一规定虽增加了运营成本(如2020年北京机场防疫支出超5亿元),但有效降低了社区传播风险,数据显示,2020-2022年期间,北京机场输入病例管控成功率达99.9%,未引发大规模本地疫情,闭环管理也暴露出资源分配问题,如隔离酒店不足、工作人员疲劳等,机场通过与市政府协作动态调整资源,确保了规定的可持续性。

旅客服务与人文关怀:规定中的温度

疫情防控并非冷冰冰的规则,北京机场在严格执行规定的同时,注重人文关怀,机场增设了便民服务点,提供免费口罩、消毒液和饮用水,并设置休息区缓解旅客等待压力,对于老人、儿童等特殊群体,开通绿色通道,配备多语言服务人员(覆盖英、日、韩等语种),减少沟通障碍,心理疏导服务通过广播和电子屏传递安抚信息,避免恐慌情绪蔓延。

一个典型案例是2021年夏季的航班大面积延误事件: due to 雷雨天气和防疫检查叠加,数千旅客滞留,机场迅速启动应急预案,发放餐食、毛毯,并提供免费改签服务,最终平稳化解危机,这种“刚性规定、柔性执行”的方式,赢得了旅客的广泛认可,据2022年民航局调查,北京机场旅客满意度达85%,高于全球平均水平。

应急处置与科技创新:动态调整的智慧

疫情形势瞬息万变,北京机场的规定并非一成不变,而是基于数据和科技进行动态优化,机场建立了疫情监测平台,实时对接国家疾控中心数据,一旦发现异常,立即启动应急预案(如临时关闭区域、疏散旅客),科技创新成为支撑规定实施的重要力量:无人驾驶摆渡车减少人员接触、AI机器人进行消毒作业、大数据预测客流高峰等,大兴机场的“智慧航显系统”可实时显示防疫要求,减少人工咨询压力。

这些创新不仅提升了效率,还降低了人为错误风险,2022年奥密克戎变异株流行期间,北京机场在48小时内完成了全流程升级,新增快速抗原检测通道,将通关时间缩短30%,这种敏捷性得益于前期投入的数字化基建,如5G网络和物联网设备。

总结与反思:规定背后的启示

北京机场的疫情期间规定,本质上是公共卫生危机下的应急管理典范,其成功源于三方面:一是科学性原则,以数据驱动决策;二是系统性协作,整合机场、航空公司、政府等多方资源;三是人文底色,在安全优先的前提下保障旅客体验,也存在改进空间,如国际国内航班资源分配不均、长期防疫疲劳等,机场需进一步优化流程(如推广“无接触通关”),并加强全球合作,以应对可能的新挑战。

北京机场的规定不仅是防疫手段,更是城市治理现代化的缩影,它告诉我们,在危机中,规则与人性并非对立,而是相辅相成,正如一位旅客所言:“那些严苛的规定背后,是无数人的守护,让每一次起落都安心。”

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏