打开“豫事办”疫情查询页面,指尖轻触间,实时数据如瀑布般倾泻——这看似简单的动作,却承载着一场静默的治理革命,河南,这片孕育中华文明的土地上,疫情查询系统不仅是技术工具,更成为透视当代政府治理转型的棱镜,折射出权力运行方式的深刻嬗变。

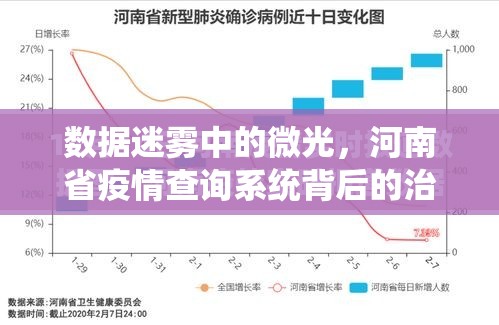

河南疫情查询系统的构建,标志着政府信息供给模式的根本性转折,曾几何时,公共危机信息被封锁在官僚系统的黑箱中,民众只能从零碎传闻中拼凑真相,而如今,查询系统以省卫健委数据为基石,整合交通、教育等多部门信息,构建了全天候更新的数据通道,2021年夏季疫情反弹期间,系统单日访问量突破3000万次,创下省级政务平台流量纪录,这种数据开放不仅满足了公众知情权,更重塑了政府-民众间的信任契约——每一次点击都是对透明治理的民主实践,每一次更新都是对责任政府的生动诠释。

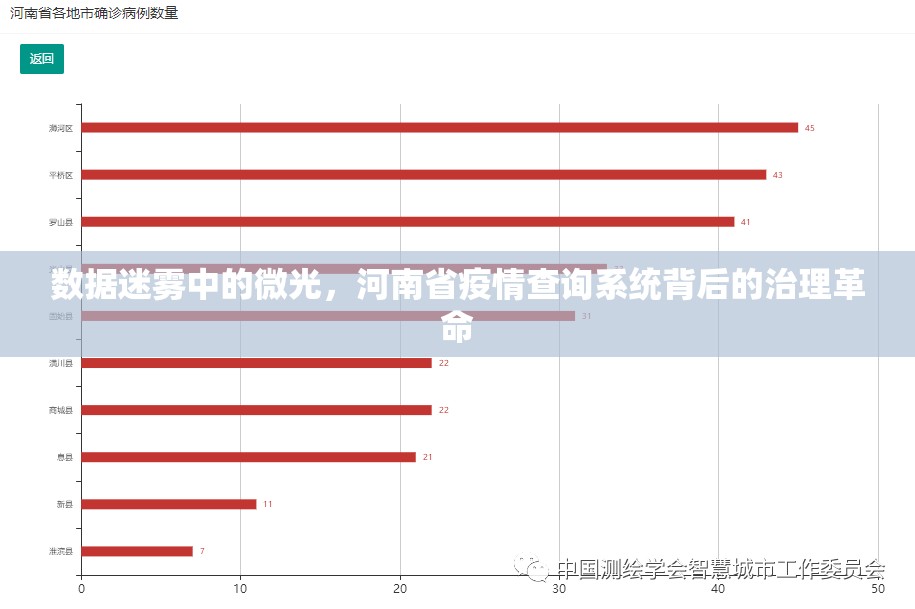

在技术赋能的背后,是治理逻辑的深刻重构,河南疫情查询系统采用“一核多维”架构:以省级平台为核心,联通18个地市子系统,既保证统一标准,又兼顾地方特性,当民众查询确诊病例活动轨迹时,系统背后是疾控、公安、交通等多部门数据的实时碰撞与清洗;当企业申请复工复产时,平台自动比对员工健康信息与防控政策库,这种跨层级、跨部门的协同治理,打破了传统官僚系统的“鸽笼式”分割,构建了以问题为导向的网状治理结构,尤其值得称道的是,系统增设“困难反馈”通道,将疫情查询与民生保障无缝衔接,新乡市曾通过该通道在48小时内为137户隔离家庭解决生活物资供应问题。

疫情查询系统也如棱镜般折射出数字化治理的内在张力,当健康码成为数字通行证,如何防止“数据铁笼”对个体权利的侵蚀?当查询系统收集海量个人信息,如何平衡公共卫生与隐私保护?河南的创新在于引入“数据最小化”原则——系统仅收集必要信息,且采用区块链技术实现数据脱敏和加密存储,更引人深思的是,系统为避免数字鸿沟加剧社会不平等,保留电话查询、社区代办等传统渠道,周口市为老年群体定制的语音查询服务月均使用量超10万次,这种技术赋能与人文关怀的平衡,彰显了治理现代化的应有之义。

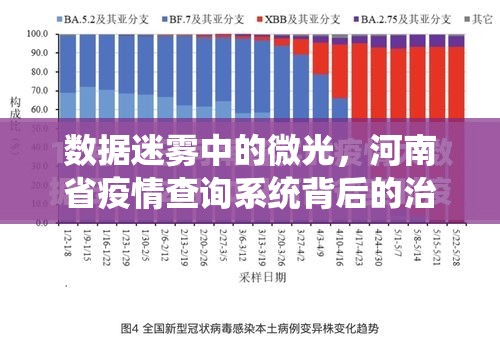

疫情查询系统的演变轨迹,勾勒出政府治理范式的进化图谱,从初期的单一信息发布,到中期的交互查询,再到后期的智能预警,系统的每次迭代都是治理理念的跃升,郑州“7·30”疫情中,系统通过AI算法预测传播链,提前3天向11个社区发送风险提示;洛阳试点“疫情经济仪表盘”,帮助企业研判复工复产时机,这种从“事后应对”到“前瞻治理”的转变,标志着政府从“管理者”向“服务者”的角色蜕变。

当我们凝视河南疫情查询系统这张数字镜像,看到的不仅是技术应用,更是治理现代化的中国路径,它既展现了数据驱动决策的效率革命,又恪守以人民为中心的价值底线;既追求精准治理的技术理性,又保留应对不确定性的政策弹性,在这片古老的中原大地上,疫情查询系统如同一个微缩景观,展示着如何用科技赋能治理,又如何用治理驯服科技——这条艰难而正确的道路,或许正是中国式现代化最生动的注脚。

每一个查询数据的公民,都不再是被动的治理对象,而是主动的治理参与者;每一次数据流动,都不再是冷的技术操作,而是暖的治理对话,在这片被黄河滋养的土地上,疫情查询系统已然成为数字时代的治水工程——不是堵塞信息的洪流,而是疏导数据的江河,最终灌溉出更加繁盛的民主治理生态。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏