河南省作为中国中部重要的人口大省和交通枢纽,其新冠疫情防控动态始终备受关注,河南省卫生健康委员会持续发布疫情通报,通过数据公开、风险预警和防控措施更新,构建了一套科学、精准的疫情防控体系,本文将基于最新通报内容,分析河南省疫情现状、防控策略及社会影响,并探讨其背后的公共卫生管理逻辑。

疫情数据通报:透明化与实时更新

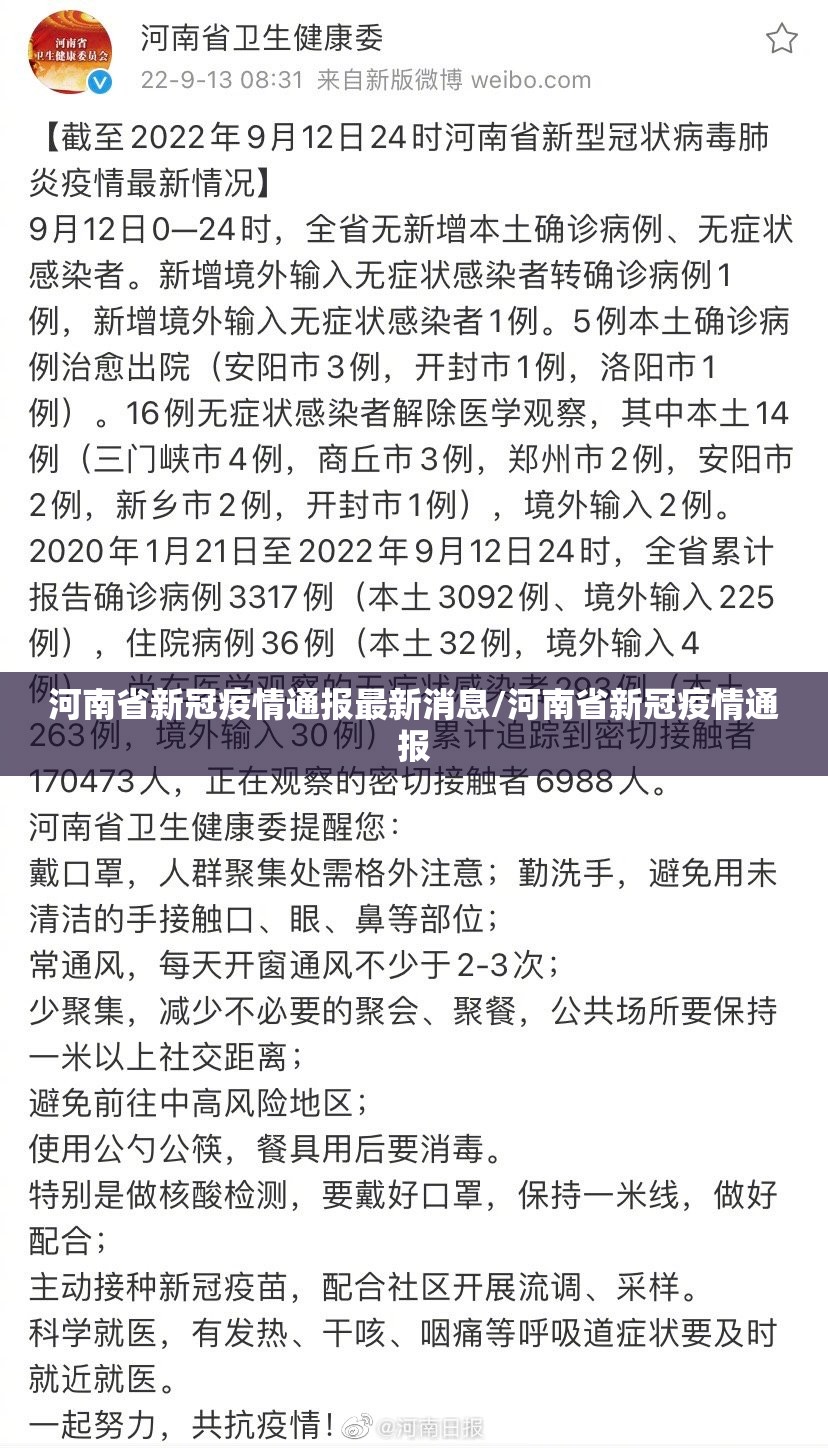

根据河南省卫健委的最新通报,截至2023年10月,河南省累计报告新冠肺炎确诊病例和无症状感染者数据均处于低水平波动状态,通报显示,每日新增病例主要集中在境外输入和零星本土关联病例,未出现大规模聚集性疫情,数据按地域分布(如郑州、洛阳、周口等重点城市)、感染来源(输入性或本土)、年龄结构等维度细化公开,体现了信息透明化的原则,郑州市通过“城市大脑”疫情监测平台,实现了病例轨迹的实时追踪和公布,有效降低了公众恐慌情绪。

这种数据透明化不仅增强了社会信任,还为防控决策提供了依据,河南省建立了省、市、县三级疫情报告机制,通过健康码、核酸检测结果同步上传等方式,确保数据及时性和准确性,通报中强调对无症状感染者的筛查和管理,反映了“动态清零”政策向精准化、科学化的转变。

防控策略:从应急响应到常态化管理

河南省的防控策略已从初期的紧急封控逐步过渡到常态化管理,通报中多次提到“分层分级精准防控”,即根据疫情风险等级调整措施,高风险地区实施临时管控,中风险地区加强筛查,低风险地区则注重日常监测,在近期局部疫情中,河南部分县区启动了区域性核酸检测,但避免了全域静默,最大限度减少对经济和社会生活的影响。

疫苗接种是通报的另一重点,河南省累计接种疫苗剂次已超亿剂,覆盖老年人和儿童等脆弱人群,接种率位居全国前列,通报数据显示,加强针接种率持续提升,有效降低了重症率和死亡率,河南省还推广了中药预防方案,结合传统医学增强群体免疫力。

常态化管理还体现在“多点触发”预警机制上,机场、火车站、医院等关键场所严格执行测温、扫码和消毒措施,药店落实退烧药实名登记制度,形成早期监测网络,通报中呼吁公众保持“戴口罩、勤洗手”等习惯,凸显了社会协同防控的重要性。

经济社会影响:平衡防控与发展

疫情通报不仅是公共卫生工具,也是稳定经济社会的重要举措,河南省作为农业和工业大省,防控措施直接影响粮食生产、制造业供应链和旅游业,通报中强调“疫情要防住、经济要稳住”,例如在秋收季节,河南为农民开辟绿色通道,确保核酸检测与农业生产两不误;在郑州航空港区等经济枢纽,实施“闭环管理”保障外贸企业运行。

防控也带来挑战,局部管控可能导致短期消费下滑和中小企业压力,但通报通过政策解读(如减税降费、就业扶持)缓解了公众焦虑,心理健康问题也被纳入通报范围,河南省开设了心理援助热线,体现了人文关怀。

挑战与展望:科学化与可持续性

尽管河南省疫情整体可控,通报仍指出面临挑战:一是境外输入压力增大,随着国际航班恢复,输入病例可能上升;二是病毒变异带来的不确定性,需持续监测变异株传播力;三是基层防控疲劳,部分农村地区医疗资源相对薄弱。

河南省将强化科技支撑,如推广AI测温设备和远程诊疗,并完善公共卫生体系,通报呼吁公众理性看待疫情,避免信息误传,共同维护社会稳定。

河南省新冠疫情通报不仅是数据发布,更是精准防控的缩影,它体现了政府决策的科学性、信息的透明性以及社会的韧性,在常态化防控下,河南正探索一条兼顾健康与发展的道路,为全国抗疫提供宝贵经验,通过持续优化策略,河南有望在疫情管理中实现更高效的平衡,守护千万人民的生命安全和福祉。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏