河南省疫情指挥部通告的冰冷文字在西宁寒风中飘散,字里行间规整的宋体字排列出精准到街道的封控范围、核酸检测时间与物资配送流程,这份沉甸甸的文件穿越数字鸿沟,抵达高原古城每个角落,却在执行中裂变为千百种现实版本,西宁最新疫情动态背后,不是单一权威叙事的光滑表面,而是无数个体在政策刚性碾压下的生存褶皱与生命韧性,当标准化防疫剧本遇上复杂地方现实,通告不再只是文本,而成为测量国家意志与民间生存智慧张力的精密仪器。

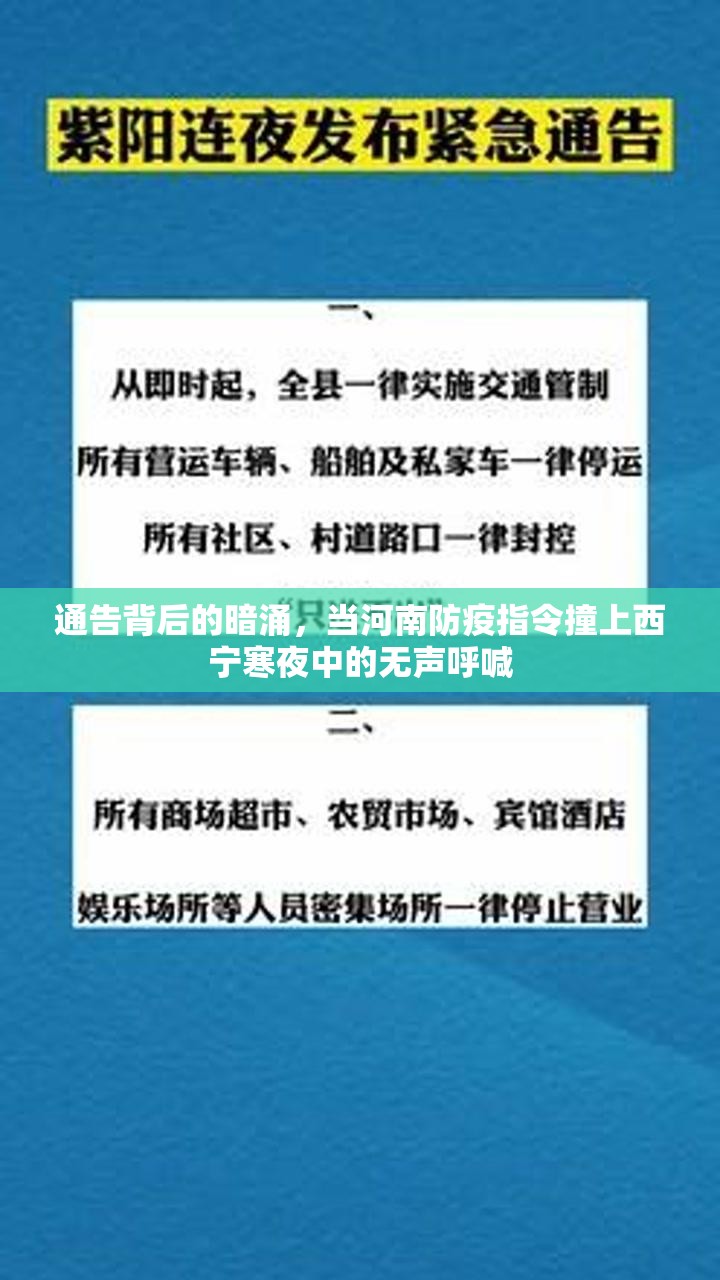

河南省疫情指挥部的通告堪称防疫标准化生产的典范——它用最精简的语言构建了一个理想化的防疫宇宙,这里每个居民都化约为可被统计、管理、预测的数字单元,每个社区都成为无差异的风险计算节点,这种科层制完美主义幻想将突发疫情纳入可预测框架,却选择性忽视了西宁特殊的地理气候、多元的民族构成、脆弱的经济基底,文件中的“全域静态管理”一词在郑州办公楼里敲定时,不会预见到高原冬季对户外核酸检测点的毁灭性打击;“线上保供”的轻松表述,抹去了老年人数字鸿沟的残酷事实,这种政策抽象化过程,本质上是将鲜活的地方性连根拔起,硬塞进标准化管理模具的暴力简化。

而在西宁的寒冷现实中,省级通告遭遇了顽固的地方性抵抗,高原冬季将“24小时核酸”要求变为近乎残酷的考验, elderly少数民族居民面对智能手机上的层层二维码如同面对天书,小商贩的生计在“暂停堂食”规定下无声崩塌,更深刻的是,多民族聚居区的文化特质被政策盲视——通告未曾考虑清真饮食要求对集中配餐的挑战,也未预留宗教活动特殊需求的弹性空间,这种政策与地方的碰撞,暴露出应急管理体系中的文化迟钝,将技术理性凌驾于生活逻辑之上的危险倾向。

在政策执行的裂缝中,生长出令人动容的民间自救网络,西宁某社区志愿者自行开发汉藏双语登记系统,小吃店老板用原始煤炉为滞留司机提供热水,这些看似微不足道的越轨行为,实则是庶民对生存权的创造性捍卫,他们以身体为媒介,将刚性政策重新编码为有温度的地方实践,在政策文本未书写的留白处,填满了人性的光辉,这种“日常抵抗”不仅是应急响应,更是对过度标准化治理的沉默抗议,证明真正的韧性不在完美预案中,而在普通人相互扶持的温暖连接里。

西宁信息生态呈现诡异的分裂状态:政府发布会通报的“物资充足”与社交媒体上“买不到菜”的呼救并存,“隔离环境良好”的宣传与“暖气不足”的抱怨交织,这种官方叙事与民间体验的断裂,折射出数字时代治理合法性的深层危机,当个体苦难被简化为需要管理的“舆情”而非亟需解决的实际问题,当真实需求在官僚体系的逐级上报中不断耗散,政策制定者便坠入自我构建的信息茧房,西宁市民在寒风中用冻僵的手指发出的求助信息,不仅是物资诉求,更是对承认和尊严的迫切渴望。

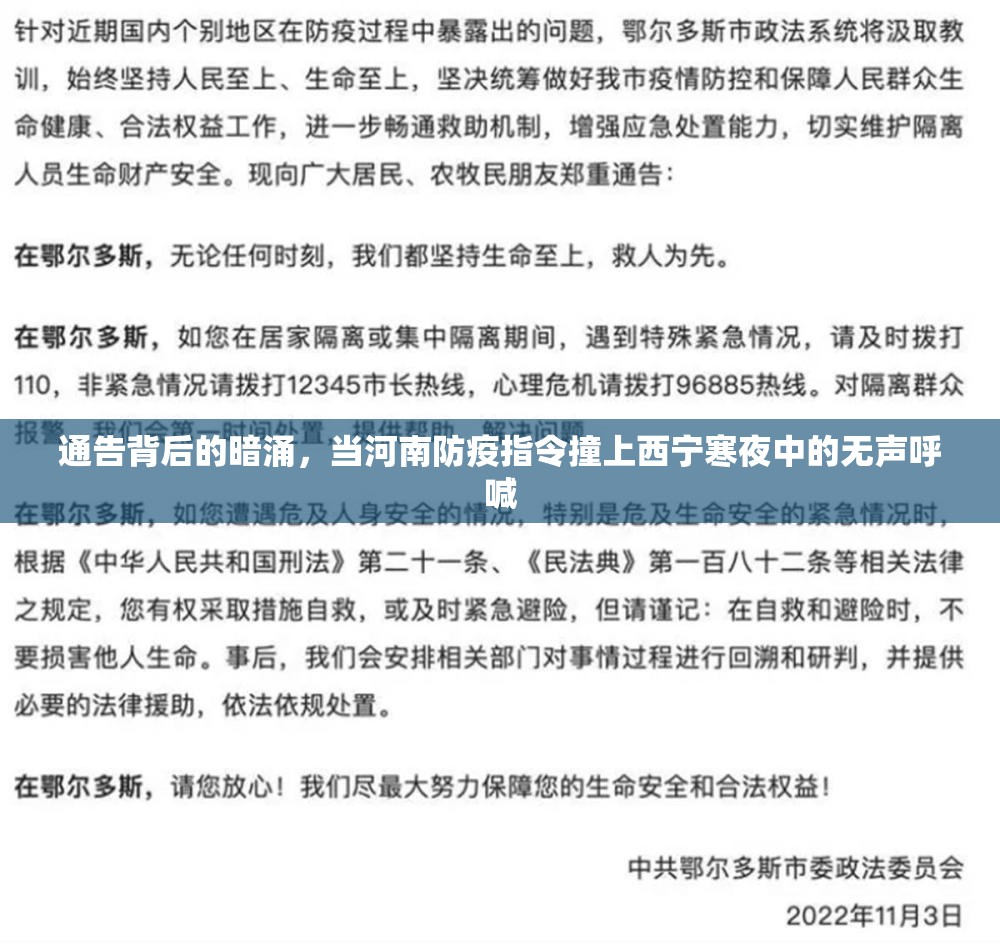

河南省与青海省之间的防疫政策衔接裂缝,暴露出跨区域治理的系统性缺陷,作为人口流动频繁的省份,河南的防疫措施不可避免会影响西北地区,但现行体制缺乏有效的横向协调机制,货车司机被困省界数日的困境,不仅是行政壁垒的恶果,更是治理体系碎片化的症候,要构建真正有效的应急管理体系,必须打破以行政区划为界的传统思维,建立基于风险流动性的区域协同网络,将政策制定从封闭的官僚回路中解放出来,植入开放、响应、学习的能力基因。

西宁寒夜中的灯光下,每个窗口都闪烁着一个未被官方叙事捕获的生命故事,河南省疫情指挥部的通告文本与西宁最新现实之间的差距,测量着我们这个时代治理理性与生活世界间的鸿沟,真正成熟的治理,不应是单向度的指令传达,而是与民众共同编织安全网的动态过程;不是消灭一切不确定性的妄想,而是在不确定性中共存的艺术,当下一份通告起草时,或许应当先沉默倾听——听高原的风声,听街角的叹息,听那些被标准化语言过滤掉的生命杂音,因为在整齐划一的防疫数据背后,真正支撑这座城市熬过寒冬的,从来不是完美无缺的政策文本,而是普通人之间那些无法被写入通告的相互温暖和坚韧求生。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏