珠澳跨境工业区口岸的清晨,消毒水气味混合着海风咸湿的气息,数十名旅客在"一米线"后安静等候,手机屏幕上闪烁着不同颜色的粤康码,2022年9月1日起,澳门入境核酸证明有效期从24小时延长至48小时,这道看似简单的行政调整,背后是特区政府在防疫安全与经济复苏间的精密权衡,当拱北口岸每日通关量从疫情初期的数百人逐步回升至三万余人次,政策松紧带的每次伸缩都牵动着两地民生经济的神经末梢。

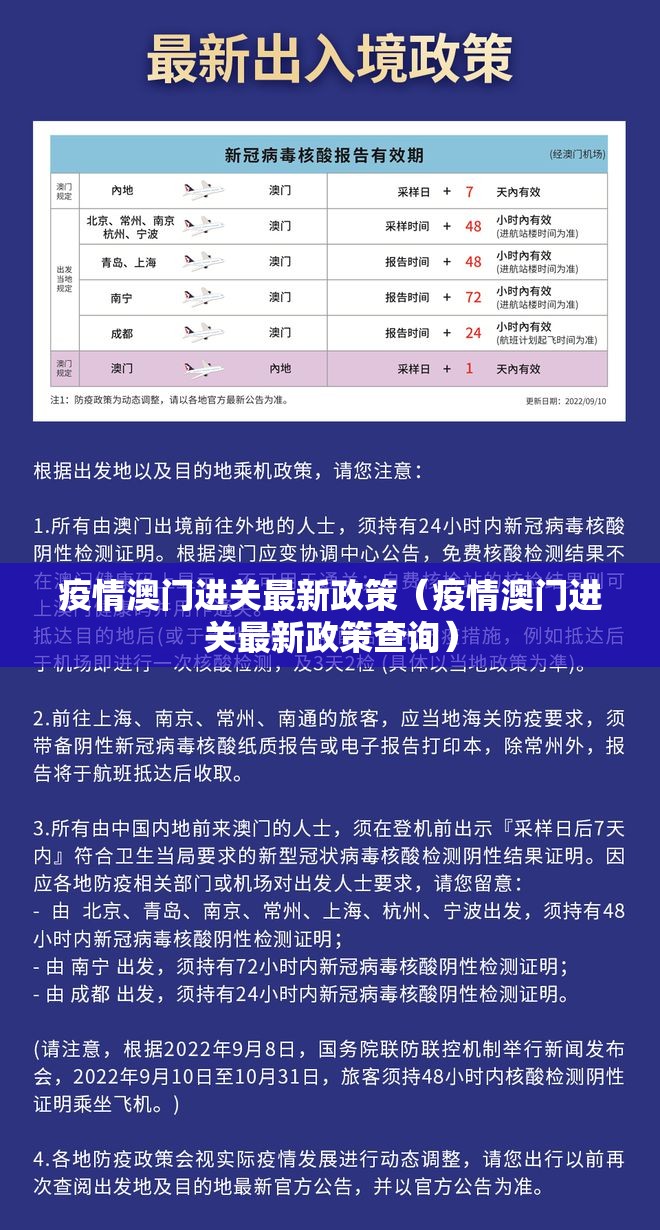

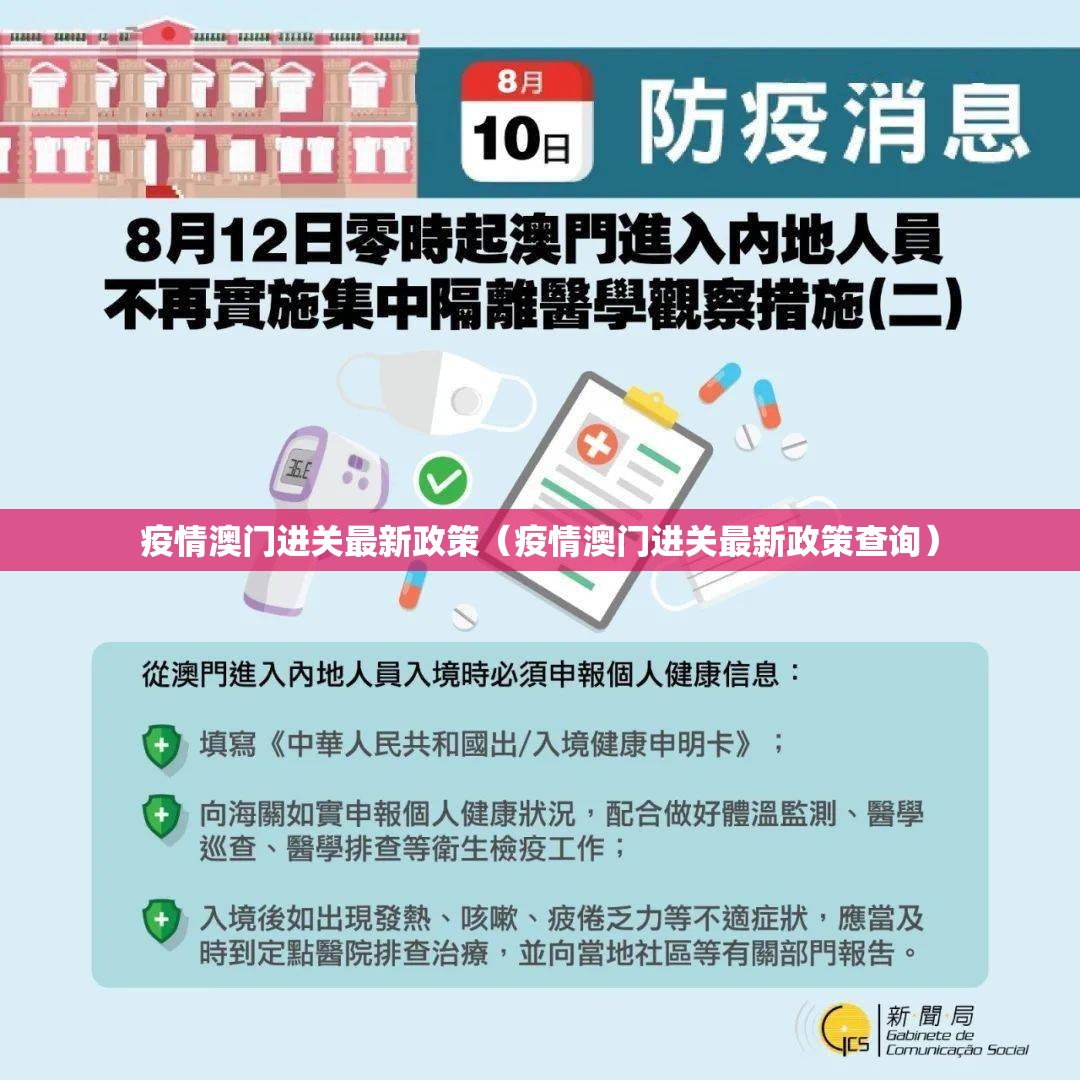

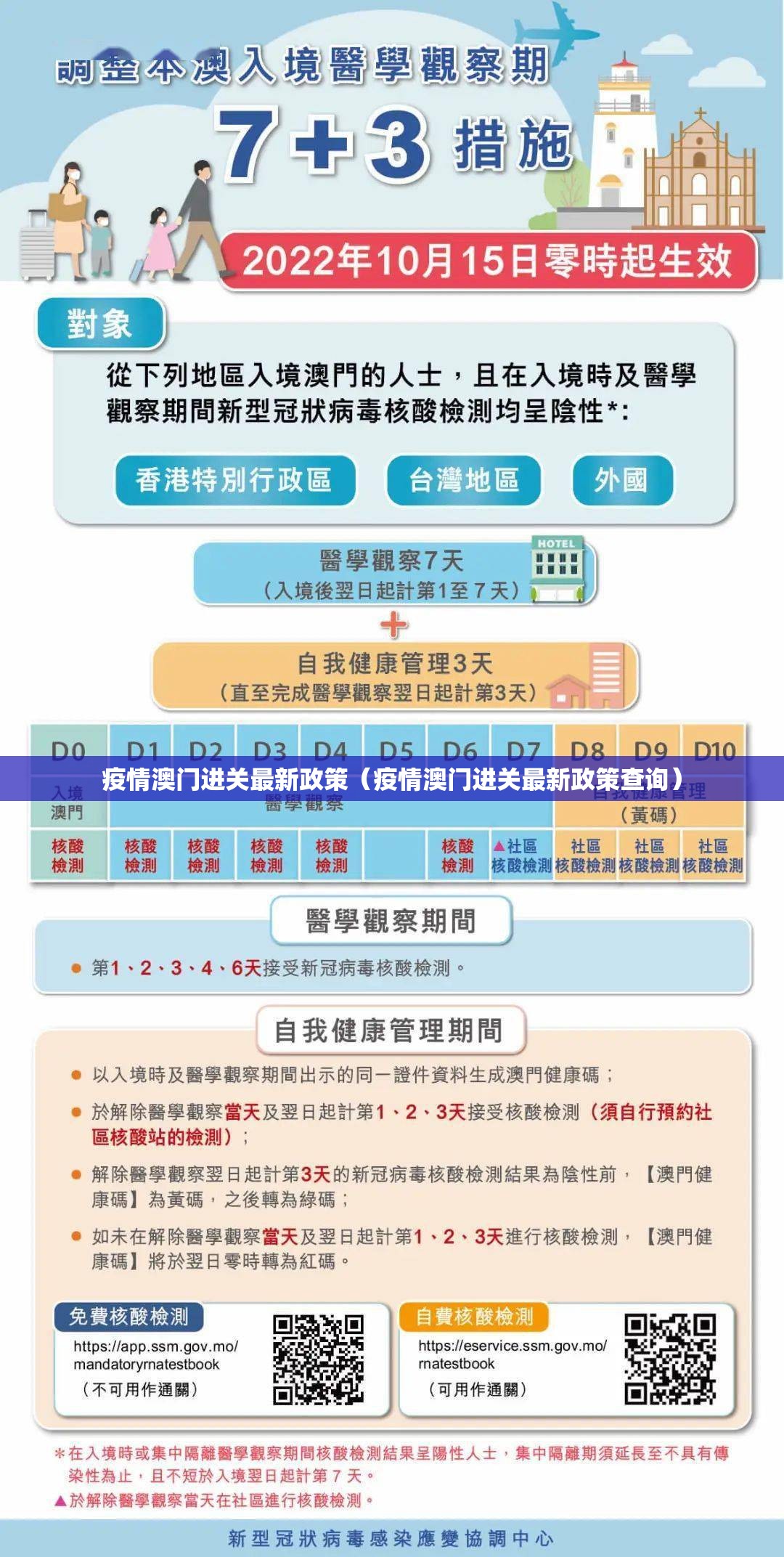

澳门防疫体系始终遵循"外防输入、内防反弹"的动态清零原则,但具体措施呈现明显的阶段性特征,2020年8月粤澳口岸首度放开免隔离通关时,7日核酸证明曾引发珠海检测点大排长龙;2021年11月因应Delta变种病毒收紧至12小时有效期的极端措施,则让跨境工作者几乎陷入停滞,最新政策调整前,澳门卫生局委托清华大学团队构建的疫情传播模型显示:48小时核酸间隔在奥密克戎变异株传播条件下,仍能维持输入风险阈值低于0.03%,这种基于大数据的科学决策模式,标志着防疫政策从应急管控向精准治理的转型。

跨境劳工群体成为政策调整的最大受益者,在澳门从事建筑行业的陈师傅算了一笔账:原本每周需进行3次70澳门元的核酸检测,政策放宽后减少至2次,每月节省近300元相当於每日餐费总和,更关键的是时间成本的节约——珠海市跨境工业区核酸检测点的工作日排队时长从平均1.5小时缩短至40分钟,这对需要清晨5点过关的劳工而言意味着每天多出1小时睡眠时间,澳门中小企业联合会调研显示,政策放宽首周,跨境雇员迟到率下降17个百分点,餐饮物流等行业的人力供给稳定性明显提升。

旅游业的复苏节奏与政策放宽形成正向循环,澳门旅游局大数据平台监测显示,新政实施首周末,内地旅客预订量环比增长43%,其中广东省外旅客占比从35%跃升至52%,上海某旅行社迅速推出"48小时核酸澳门自由行"产品,巧妙利用核酸检测时效窗口设计三天两晚行程,威尼斯人度假村的客房预订周期从提前5天缩短至3天,符合短期决策的消费特征,但永利皇宫等高端酒店仍坚持要求住客提供24小时内核酸报告,形成市场自发的分级防护体系。

政策放宽背后的科技支撑体系悄然升级,粤康码与澳门健康码在2022年7月完成2.0版本对接,新增核酸时效动态提醒功能,当旅客扫码时,系统会自动计算剩余有效时间并提示最近检测点位置,横琴口岸新部署的15台太赫兹人体测温仪,能在0.5秒内完成体温筛查且误差不超过0.2℃,这些技术升级使得放宽防疫限制的同时,实际防控精度反而提升——珠海疾控中心统计显示,口岸初筛阳性检出率较政策调整前反而下降0.007个百分点。

深层次矛盾在政策松动后逐渐浮现,跨境学童家庭面临新的抉择:澳门教青局坚持线下授课需持24小时核酸报告,较通关要求更为严格,导致部分学童被迫选择珠海住宿,两地检测标准差异亦引发争议,澳门认可的国检(澳门)卫生检测有限公司出具的报告,在珠海部分场所需重新采样验证,这些摩擦暴露出跨境社会治理中的标准对接难题,需要更精细化的制度设计。

澳门防疫政策的动态调整,本质上是在构建疫情时代的新型跨境治理范式,当48小时核酸证明成为新常态,政策制定者既要考虑病毒传播系数R0值的变化,又要精密计算社会成本收益比,下一步智能预警系统的开发已提上日程,未来或将通过穿戴设备监测体温心率等指标,实现比核酸检测更超前的健康风险预判,这种在安全与发展之间寻找最优解的过程,正是特殊时期区域治理现代化的生动实践。

疫情终将过去,但澳门在边境管控中积累的精准治理经验,或许会永久改变珠澳跨境生活圈的运作模式,当未来某天核酸检测成为历史记忆,那些在口岸闪烁的健康码、无感通行的智能闸机、跨境同步的疫情数据,都将沉淀为城市应急管理体系的数字基因,持续守护这片连接中西的特殊口岸。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏