凌晨三点的拱北口岸,灯火通明如白昼,穿防护服的工作人员眼神疲惫却锐利,像扫描仪般审视每一份健康码,队伍蜿蜒如龙,人群在焦灼中保持诡异的寂静,只有行李箱轮子与地面摩擦声划破夜空,这是2022年寒冬的常态场景,而操纵这场精密人流芭蕾的,是一个庞大而隐秘的机构网络——澳门特别行政区疫情通关管控体系,它不仅是冷冰冰的行政机器,更是一面折射权力、人性与生存哲学的棱镜,在南海之滨演绎着惊心动魄的现代治理寓言。

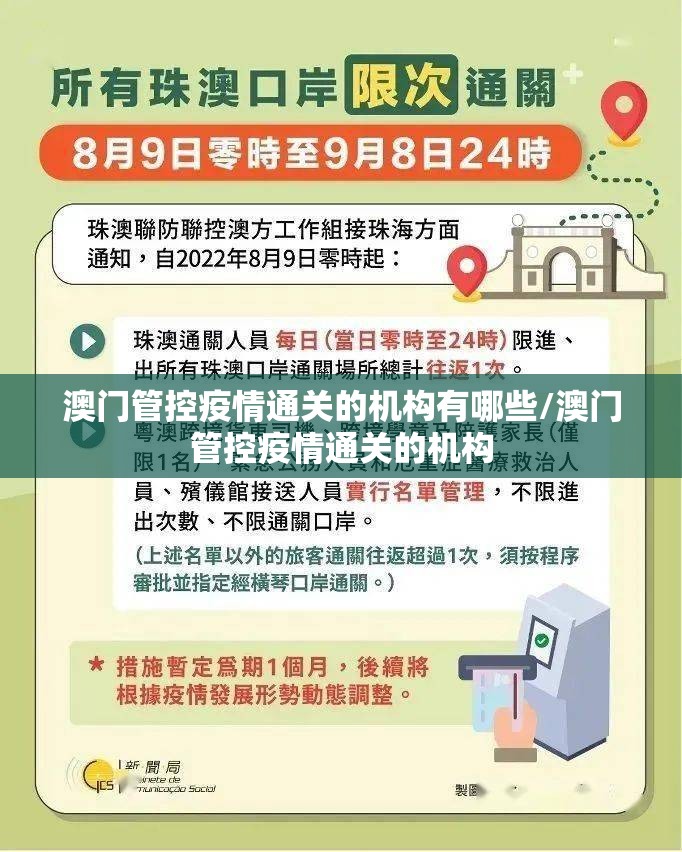

这个机构的权力图谱复杂得令人眩晕,卫生局疾病预防控制中心构成其科学神经中枢,每天分析病毒传播的蛛丝马迹;海关与治安警察局组成肌肉系统,执行物理性的人流控制;旅游局与经济局则扮演循环系统,权衡防疫与经济的致命平衡,然而真正令人震撼的是危机应变中心的诞生——它像突然生长出的超级大脑,将原本平行的官僚机构强行拧成一股绳,卫生官员的流行病学模型与海关的实时人流量数据首次在同一屏幕碰撞,警察的现场反馈与旅游局的企业投诉被并列权衡,这种跨部门融合产生的不是和谐合唱,而是充满张力的权力博弈场,每个决策都渗透着不同价值序列的残酷角逐。

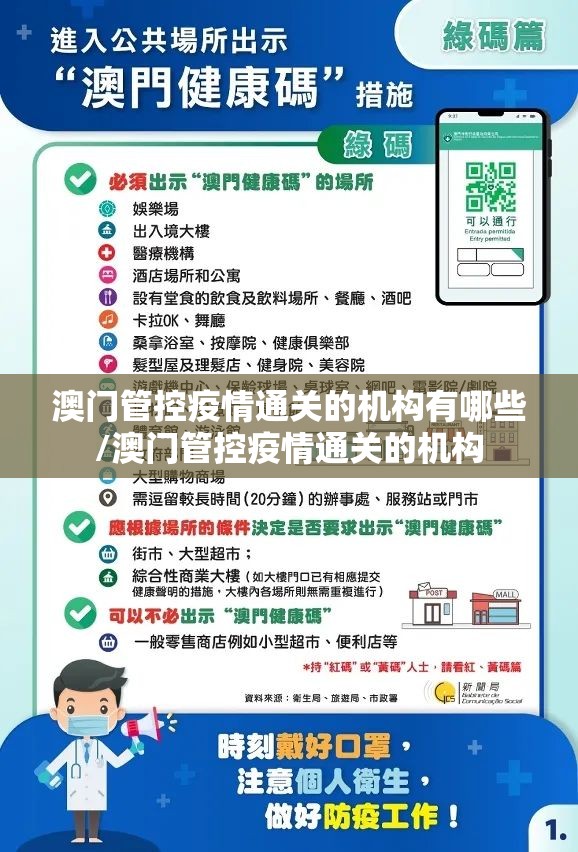

审视其运作逻辑,会发现一套精密如瑞士钟表的“分类学治理”机制,将流动人口解构为“跨境学生”、“外雇人士”、“旅客”等抽象范畴,每个标签对应着差异化的核酸时效要求与隔离政策,这套系统本质上是在创造一种疫情时代的身份政治——你的通关权利不再取决于公民身份,而是由核酸检测周期、行踪轨迹、职业属性等可量化指标重新定义,那些深夜蹲守手机抢健康驿站名额的外雇劳工,那些为48小时核酸证明奔波的单牌车司机,都是这种新秩序下的鲜活注脚,机构通过数据将人体转化为风险流量,实现了福柯所言“生命权力”的当代极致演绎——不仅管理生命,更精细管理着生命的流动可能性。

然而任何完美系统都会遭遇现实的黑色幽默,老街鱼贩的旧式智能手机无法加载转码健康证,珠海老人记不住粤康码密码而瘫坐关口哭泣,这些破碎场景揭示了技术官僚主义的致命软肋,更深刻的伦理困境在暗处涌动:当紧急权力成为新常态,那些为防疫而扩张的机构权限会否在疫情后退化为惯性控制?核酸证明与行程追踪在危机时是救命稻草,在平常时期却可能是危险的 surveillance 雏形,澳门作为微型社会,其机构反应犹如实验室中的培养皿,放大着每个现代社会都面临的终极命题——安全与自由的天平究竟应该倾向何方?

这个管控机构最惊人的特质在于其悖论性存在,它既是澳门“一国两制”体制的忠诚守护者,严防死守成为祖国南大门的过滤网;又是全球化城市的命脉维系者,深知澳门血脉里流淌着跨境流动的资本与人力,这种双重人格导致其决策永远在矛盾中舞蹈:刚刚宣布放宽通关名额,可能因珠海关口一例阳性而瞬间收紧;昨夜还在讨论隔离酒店扩容,今晨就得筹划经济援助方案,这种高度不稳定性非但不是弱点,反而成为机构生存的智慧——它必须像变形虫般随时调整形态,在多重压力下寻找动态平衡点。

当澳门街头重新飘起葡挞甜香,当赌场霓虹再次映亮南海夜空,那些疫情通关机构正悄然退隐幕后,但它们留下的绝非临时性疤痕,而是深植肌体的制度基因突变,这套系统证明,现代社会的真正韧性不在于建造固若金汤的堡垒,而在于培育能够持续进化、自我修正的智慧生命体,澳门的通关管控机构恰如一面残酷而诚实的镜子,映照出人类在危机中的理性光芒与人性阴影,记录下一个特殊时代里,权力如何通过管理身体流动来书写生命的价值序列,在这场没有硝烟的战争中,真正的胜利或许不是零感染,而是如何在管控中不迷失人之为人的本质尊严。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏