当香港深陷第五波疫情漩涡、单日确诊数度破万之际,与香港仅一水之隔的澳门却奇迹般地维持着本土病例的动态清零,澳门特区政府对香港实施的防疫政策既非盲目跟随内地,亦非简单复制香港模式,而是展现出令人惊叹的政策精确性与战略定力,这背后折射的,是两个特别行政区在相同宪法框架下因应本地实际所展现出的治理艺术分野,更是一场关于防疫路线有效性的无声辩论。

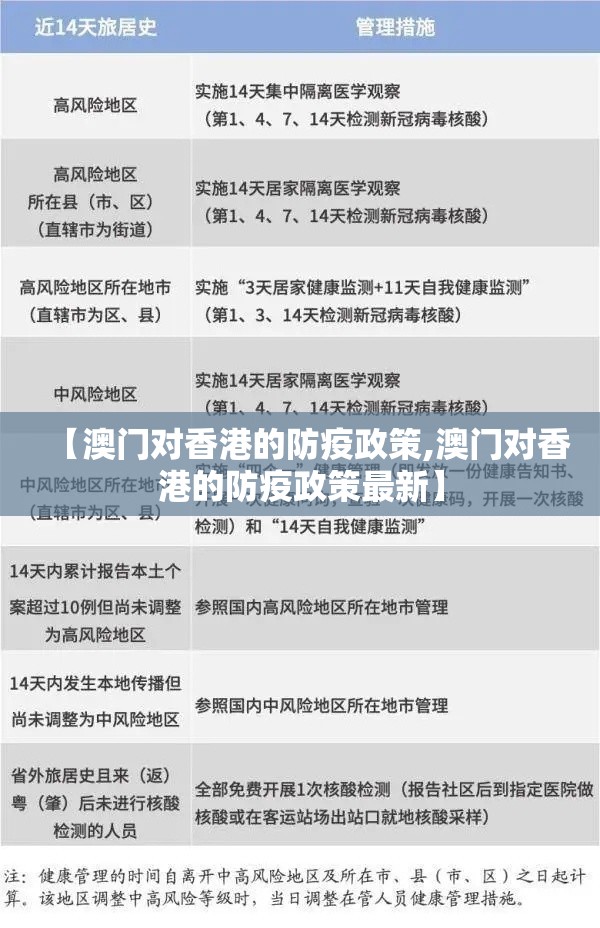

澳门对港防疫政策的核心特征可概括为"精准隔绝、动态评估、民生优先",具体措施包括:对香港入境人员实施"14+7"的严格隔离观察;根据香港疫情波动动态调整风险等级;建立与香港的疫情信息即时通报机制;保障跨境物资通道畅通,这种既坚决又富有弹性的策略,使澳门在周边疫情汹涌中保持了相对安全。

澳门防疫策略的成功绝非偶然,而是深植于其独特的政治社会生态,澳门社会规模较小,人口仅68万,社会治理半径短,政策执行效率高,其经济结构高度依赖旅游业与博彩业,对人员流动敏感度极高,促使当局必须采取最稳妥的防疫路线,更重要的是,澳门社会对内地政治认同较强,使其能更顺畅地吸收内地的防疫经验与技术资源,形成独特的"澳门模式"。

相比之下,香港的防疫政策则呈现出另一番景象,作为国际金融中心,香港无法承受长期与国际市场隔绝的代价,其政策必须在"外防输入"与保持国际连通性之间寻找艰难平衡,香港社会的高度政治化与多元思潮,也使任何严厉防疫措施都可能引发舆论反弹,这种结构性困境使得香港的防疫政策常常显得摇摆不定,效果大打折扣。

从更广阔的视角看,澳门对香港的防疫政策实际上构建了一种"一环两制"的防疫共同体模型,澳门既不完全隔离香港,也不无条件开放,而是通过建立科学的风险评估机制和精准的管控措施,在保障自身安全的前提下,维持与香港的必要联系,这种模式为全球跨境疫情防控提供了宝贵范例,证明即使在高度一体化的区域,差异化防疫策略仍具可行性。

澳门防疫策略的成功实践,对全球后疫情时代的治理哲学提供了三点启示:超大城市与小规模社会在应对公共卫生危机时需要采取截然不同的策略;有效的防疫不仅需要科学依据,更需要与社会文化心理深度契合;疫情防控不仅是技术问题,更是治理能力的试金石,考验着政府的决策智慧与执行效率。

当国际社会仍在为"与病毒共存"或"动态清零"争论不休时,澳门用实际成效证明了一点:没有放之四海而皆准的防疫模板,只有因地制宜的政策创新,澳门对香港的防疫政策既是对特殊区位关系的理性回应,也是对"一国两制"框架下区域差异化治理能力的有力证明,这种基于科学而非意识形态、注重实效而非政治表演的防疫哲学,或许正是这个充满不确定时代的最大确定性所在。

在可预见的未来,随着病毒变异和疫情演变,澳门对香港的防疫政策仍将不断调整,但其中所蕴含的实事求是、灵活应变、生命至上的治理智慧,将会超越疫情本身,成为特别行政区治理的宝贵经验,当历史书写这场世纪疫情时,澳门这个小城的大智慧,或许会为人类应对全球公共卫生危机提供远比其地理面积更大的启示。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏