澳门街头空荡的赌场霓虹无声闪烁,这座曾以不夜天闻名的城市陷入诡异的沉寂,2022年夏天,当奥密克戎变种突破防线,特区政府史无前例地采取了“相对静止”管理措施——赌场首次全面停运、每户每日仅一人凭证外出采购,超市货架前居民默默排起长队,那一刻,澳门镜像般复刻了内地城市的封控场景,却也悄然逼近防疫路线的历史性临界点,这座镶嵌在珠三角的微型经济体,正成为观察中国式疫情治理转型的绝佳样本,其防疫政策的每一丝调整,都牵动着两种治理逻辑的隐秘博弈。

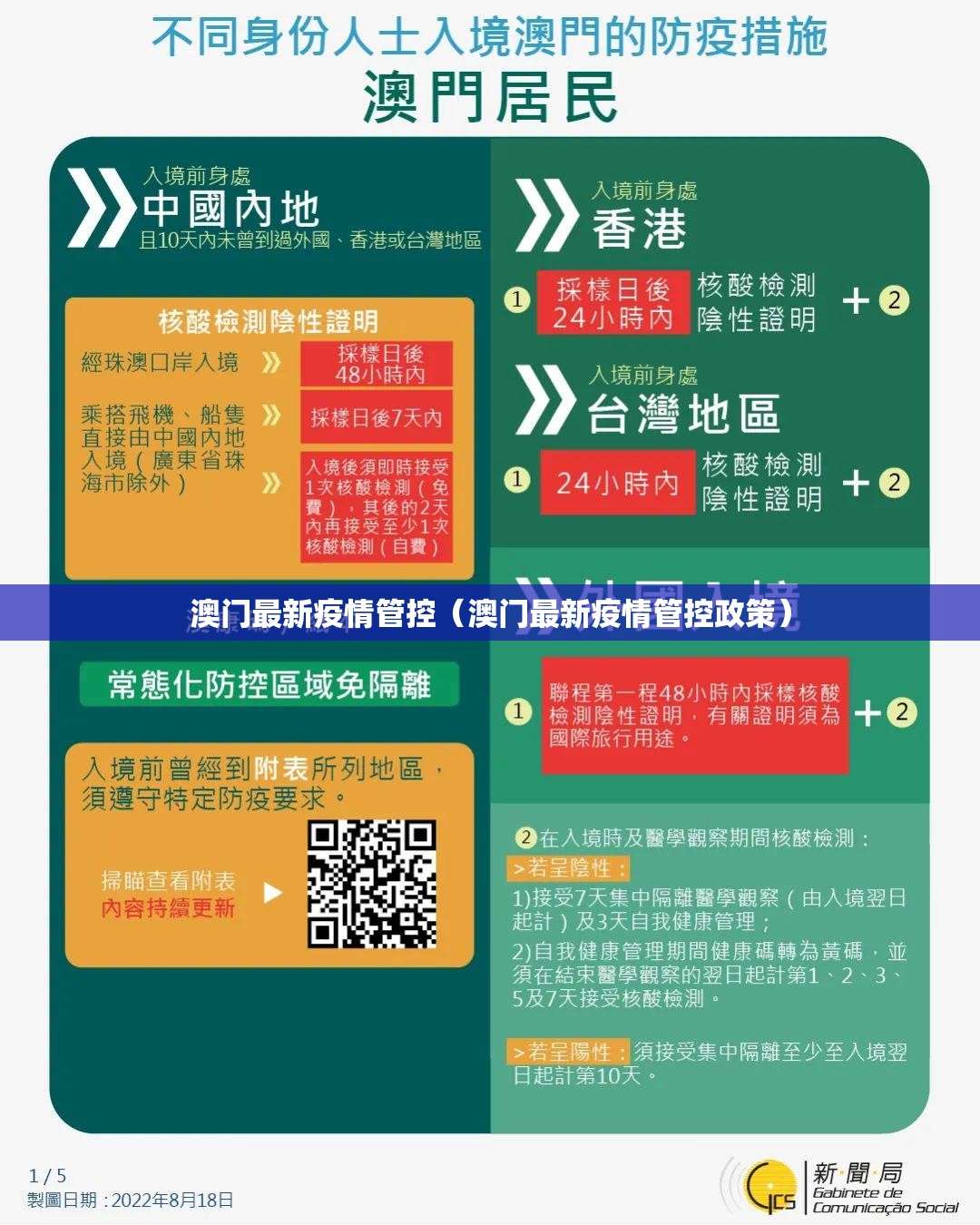

澳门疫情管控体系本质上是“一国两制”框架下对内地模式的精细化复刻与在地化调适,从闪电式全民核酸到精准分区封控,从健康码通关到行程追踪,澳门将内地的“动态清零”策略演绎得淋漓尽致,这套系统的有效运转依赖于两个难以复制的先天优势:微型地理规模赋予的管控敏捷性,以及特区政府强大的财政能力——2020至2022年间,澳门累计推出逾百亿澳门元的经济援助计划,宛如为清零政策打造了一座黄金护栏,然而当传染性呈数量级增长的奥密克戎变种兵临城下,即便完美如数学模型的防疫工程,也开始发出金属疲劳的呻吟。

疫情第三年,澳门防疫体系承受着三重撕裂性压力,首当其冲的是经济根基的震荡,博彩业收入断崖式下跌超八成,旅游服务业几近归零,暴露出产业结构单一化的阿喀琉斯之踵,更深刻的社会心理侵蚀在默默发酵:反复停课对教育连续性的破坏,跨境家庭长达数年的分离,以及年轻一代对未来的无望感,这些隐性成本正在堆积成一座沉默的火山,最致命的则是“与内地通关”政策目标的渐行渐远——这套系统原本的设计宗旨,却在病毒变异中陷入越是严格封控、越加剧经济困局、越难实现通关目标的诡异循环。

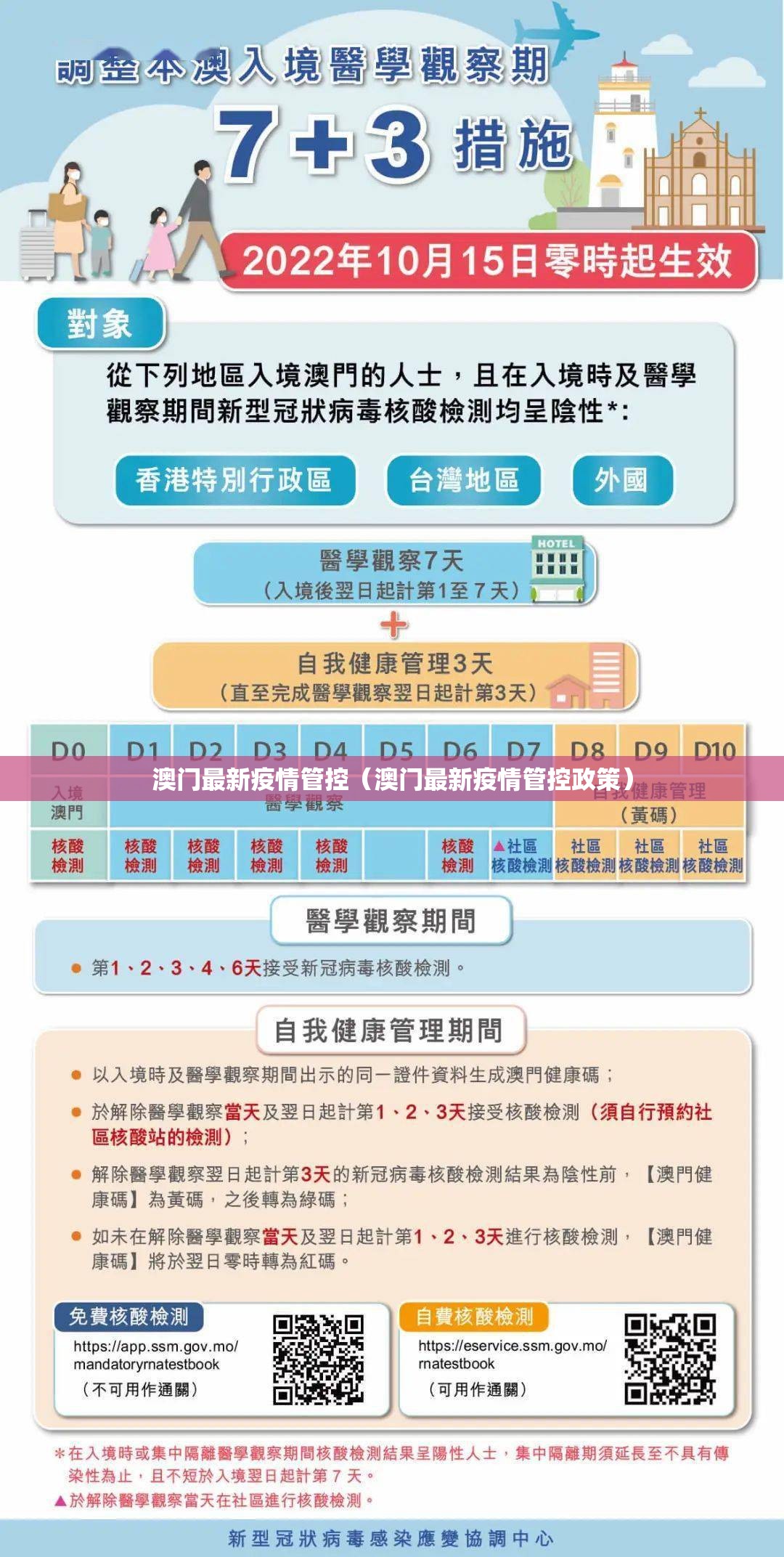

微妙而决定性的转折发生在2022年岁末,当内地相继出台“二十条”和“新十条”优化措施,澳门的防疫调整呈现出独特的“时差性模仿”与“地域性缓冲”特征:先是取消入境集中隔离,继而缩减核酸证明时效要求,但仍谨慎保留部分场所的疫苗通行证限制,这种“进一步,看两步”的策略,绝非简单的政策复制,而是在“与内地通关”的政治优先性、“保障本地医疗系统”的现实承载力、以及“维系社会正常运转”的经济需求之间进行的精密走钢丝表演。

澳门防疫策略的变迁轨迹,为中国式治理现代化提供了珍贵的微观启示,其经验证明,再完美的技术治理也无法抗衡病毒演化的生物逻辑,政策的生命力在于对变化环境的适应性学习能力,而其教训同样深刻:过度依赖单一产业的经济结构在全球性危机中显得尤为脆弱,公共政策必须包含多元化的风险缓冲设计。

当澳门街头重现游客身影,赌场再次响起骰子碰撞声,这座城市已悄然穿越疫情的长夜,其防疫历程犹如一面三棱镜,折射出超大城市治理的永恒困境:在捍卫公共健康与保障个人自由之间,在短期危机应对与长期韧性建设之间,永远不存在一劳永逸的最优解,唯有在动态平衡中寻找情境化的生存智慧,澳门的故事提醒我们,后疫情时代的治理挑战,不在于找到一套万能方案,而在于培养一种与不确定性共生的政治艺术——这或许才是这座小城在这场全球大考中,留给世界的最深刻答卷。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏