受持续强降雪和极端寒潮天气影响,哈尔滨至北京的多趟列车宣布临时停运,这一突发情况恰逢春运前夕,无数计划返乡或出行的旅客措手不及,纷纷调整行程,火车停运不仅暴露了自然灾害对现代交通网络的冲击,也折射出我国基础设施应对极端天气的脆弱性,更引发了公众对春运运输保障的深入思考。

停运原因:天灾与应急响应的双重考验

此次哈尔滨至北京火车停运的直接原因是东北地区的罕见暴雪,气象数据显示,哈尔滨及周边区域累计降雪量达历史同期极值,部分路段积雪深度超过30厘米,铁轨被掩埋,信号设备结冰,列车运行安全无法保障,铁路部门出于安全考虑,不得不启动应急预案,暂停部分线路运营,这并非孤例——近年来,极端天气频发已成为全球性挑战,2021年河南暴雨也曾导致京广线大规模停运,此次事件再次提醒我们,气候变化正以前所未有的方式考验着交通系统的韧性。

影响范围:旅客困境与社会连锁反应

停运影响深远,数万名旅客行程受阻,许多人不得不在严寒中滞留车站或临时寻找替代方案,社交媒体上,有人抱怨“抢票难”,有人无奈选择高价机票,还有农民工群体因担心误工而焦虑不已,物流运输受阻,东北地区的生鲜农产品、工业原料等无法及时运往华北,可能引发短期供应链紧张,更深远的是,春运本就是中国每年最大规模的人口迁徙,此次停运若持续,恐加剧节前运输压力,甚至影响部分地区的经济活力。

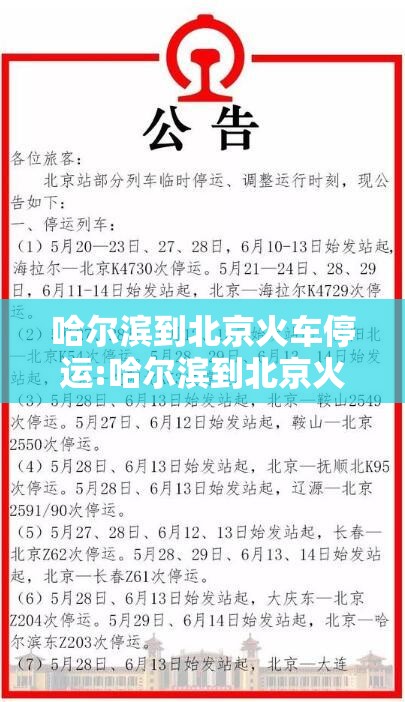

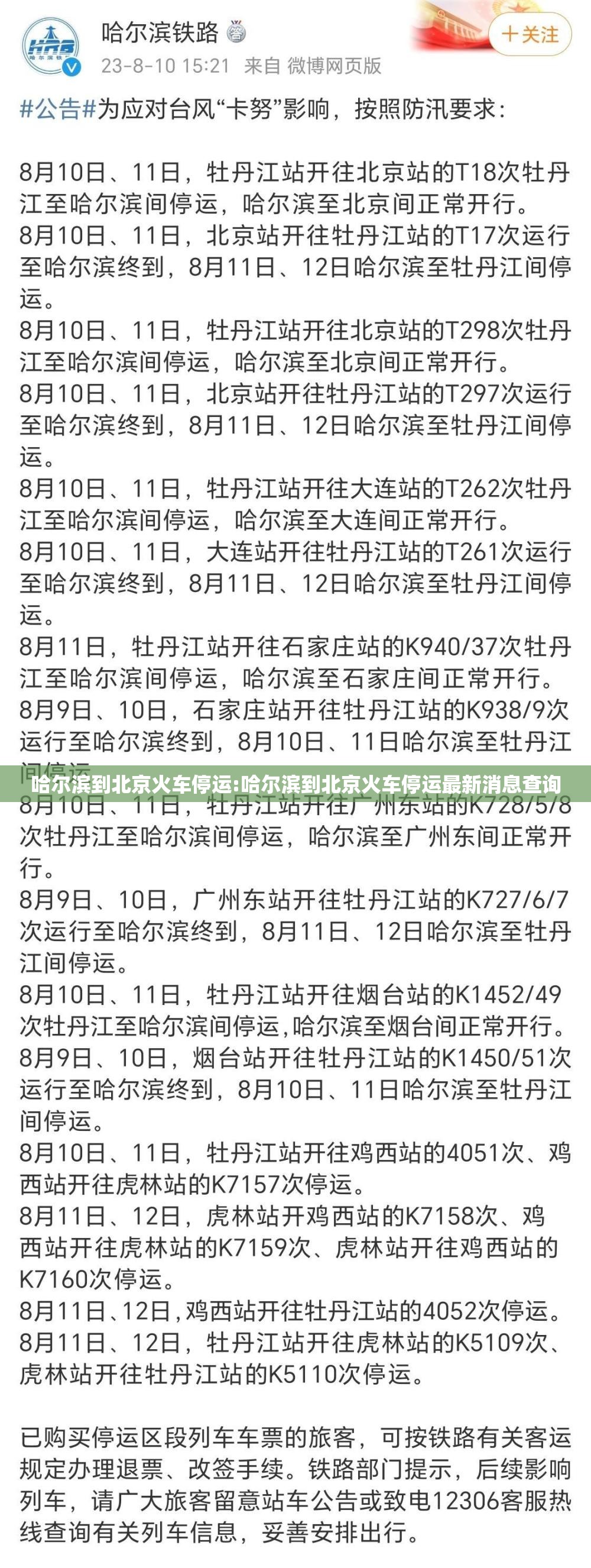

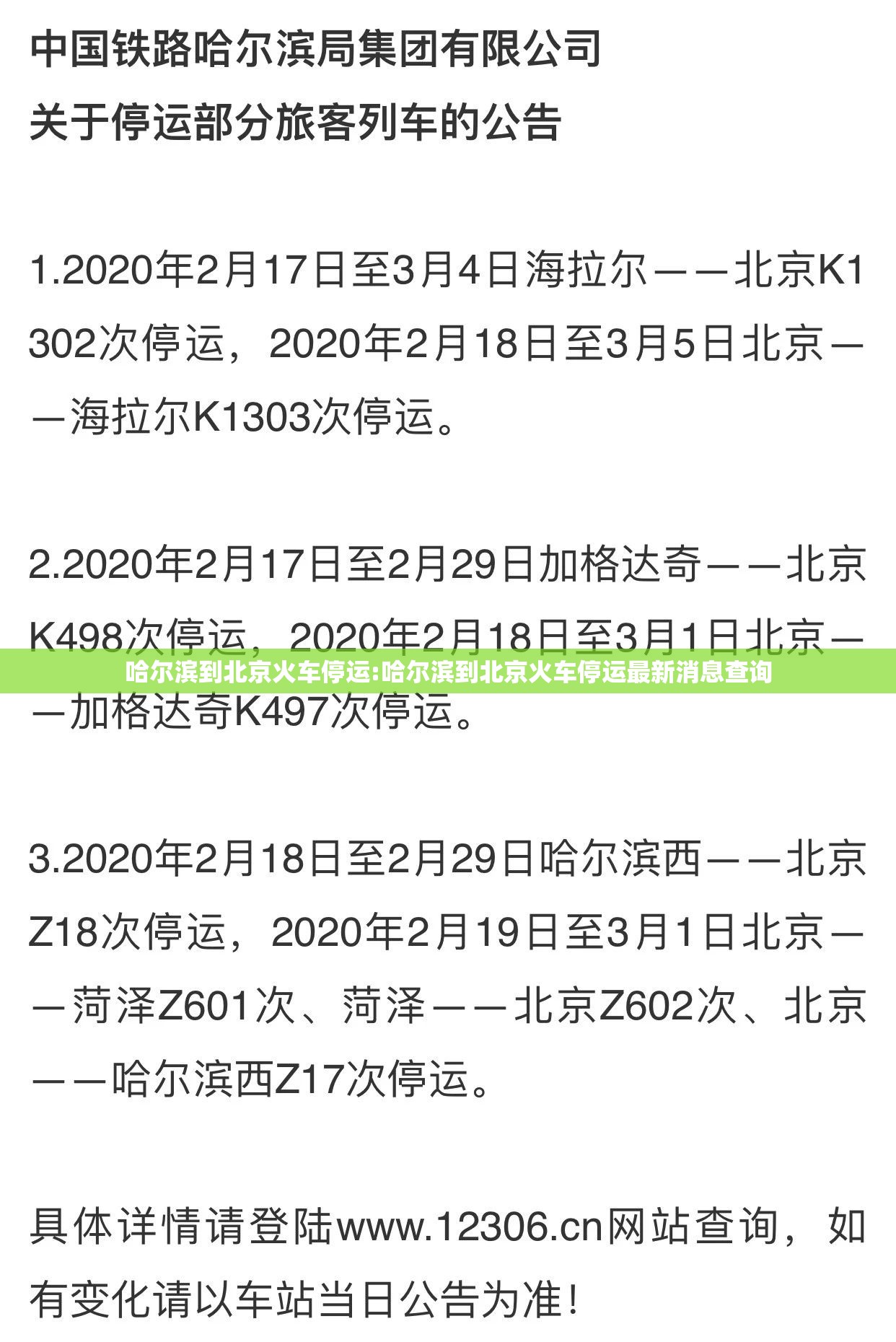

应对措施:铁路部门的应急与争议

面对危机,铁路部门迅速行动:开通全额退改签通道,加派人员除冰清雪,并协调公路和航空运力分流旅客,哈尔滨铁路局发布声明称,将“优先恢复高铁线路”,但未明确具体时间表,这些举措虽有一定效果,却也暴露出一些问题,信息发布不及时导致旅客被动等待;应急转运能力不足,部分偏远地区旅客难以快速疏散;跨部门协调机制仍有优化空间,网友热议中,有人称赞铁路安全第一的原则,也有人质疑“为何未提前预警并启动备用计划”。

深层反思:基础设施如何应对极端天气?

此次停运事件背后,是更深层的基础设施韧性课题,中国高铁网络虽全球领先,但设计时更多考虑常规气候条件,在极端天气常态化趋势下,铁路系统需从“被动响应”转向“主动防御”,加强气象预警与运行调度的联动,投资耐寒技术(如防冰冻轨道、加热信号设备),甚至优化线路布局以避开灾害高风险区,多元交通网络(如公路、航空)的互补性也需提升,避免“一停全停”的窘境。

危机中的进步契机

哈尔滨至北京火车停运是一次突发危机,但也为提升交通韧性提供了契机,正如2008年南方雪灾后中国加速铁路现代化一样,此次事件或推动更智能、更抗灾的运输体系建设,对旅客而言,多一份理解与耐心;对管理部门而言,多一份未雨绸缪——唯有如此,才能在天灾面前守护好每个人的归途。

(字数:约850字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏