2020年以来,新冠疫情席卷全球,给人类社会带来了前所未有的挑战,中国各地,包括沈阳和香港,都经历了不同程度的疫情冲击,本文将以“疫情沈阳死亡多少人”和“香港人员”为关键词,探讨两地疫情中的死亡数据、应对措施以及背后的社会反思,旨在客观呈现事实,并引发对公共卫生体系的深入思考。

关于沈阳的疫情死亡人数,沈阳作为辽宁省的省会城市,在疫情期间采取了严格的防控措施,根据官方发布的数据,截至2023年底,沈阳市累计报告新冠肺炎死亡病例为个位数,具体数字因统计口径和时间节点有所不同,但总体控制在较低水平,这一成果得益于沈阳高效的联防联控机制,包括早期封锁、大规模核酸检测和医疗资源倾斜,在2021年初的疫情反弹中,沈阳迅速启动应急响应,有效遏制了病毒传播,避免了死亡率的上升,数字背后是每一个生命的逝去,以及家庭和社会的悲痛,沈阳的死亡数据虽低,但仍提醒我们:疫情无小事,任何疏忽都可能造成不可挽回的损失。

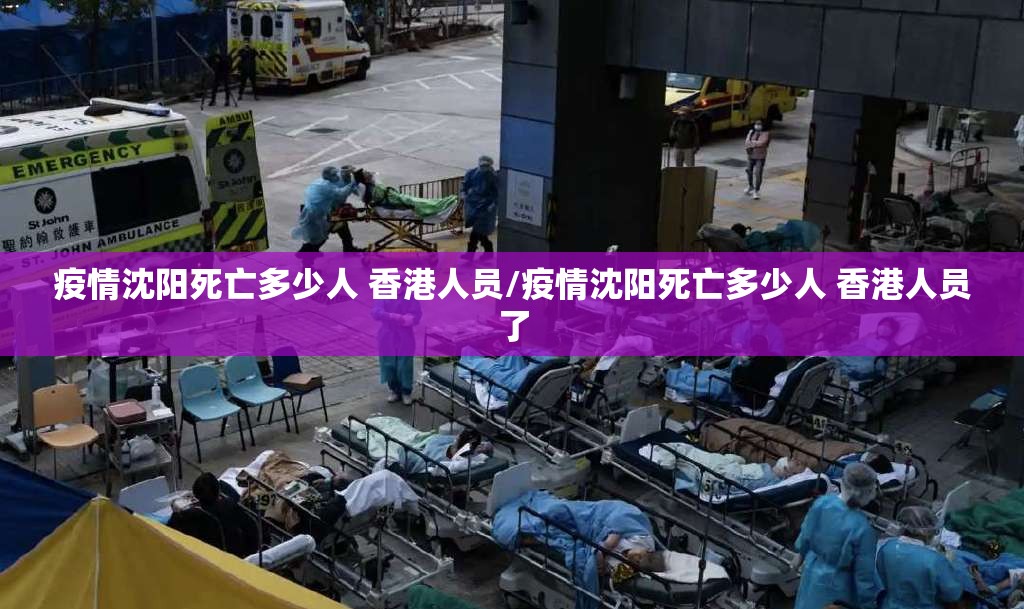

香港作为国际大都市,疫情形势更为复杂,香港人员流动频繁,人口密度高,在疫情初期和中期经历了多次爆发,根据香港卫生署的数据,截至2023年底,香港累计死亡人数超过13,000人,其中绝大多数是老年人和有基础疾病的患者,这一数字远高于内地许多城市,原因包括病毒变异(如奥密克戎株的高传染性)、医疗资源短期挤兑,以及部分公众对疫苗的犹豫态度,香港的死亡数据凸显了疫情应对中的挑战:如何在开放与防控之间找到平衡?香港特区政府采取了多项措施,如推行疫苗通行证、加强公立医院 capacity,但仍面临人员不足和社会分歧的困境,值得注意的是,香港人员(包括医护人员和志愿者)在疫情中发挥了关键作用,他们的奉献精神值得尊敬,但同时也暴露出公共卫生体系的长远隐忧,如老龄化社会和医疗资源分配不均。

进一步分析,沈阳和香港的死亡数据差异反映了不同地区的疫情应对策略和社会环境,沈阳依托内地的集中式管理体系,强调“动态清零”,快速阻断传播链,从而有效降低死亡率,而香港则更注重与国际接轨,尝试“与病毒共存”,但在过渡期中付出了较高代价,这两种模式各有优劣:沈阳的做法保护了生命,但可能影响经济和社会活力;香港的做法更灵活,却需要更强的医疗基础和公众配合,从人员角度看,两地医护人员都付出了巨大努力,但香港人员面临的挑战更大,包括语言多样性(如英语和粤语沟通)、文化差异(如对政府措施的信任度),以及国际舆论压力。

疫情死亡数据不仅是数字,更是对全球公共卫生体系的拷问,沈阳和香港的经验告诉我们:我们需要加强全球合作,共享抗疫资源;投资医疗卫生基础设施,提高应对突发疫情的能力;并关注弱势群体,如老年人和慢性病患者,减少死亡风险,公众教育也至关重要——疫苗接种、卫生习惯和社会责任感,是战胜疫情的关键。

疫情中的死亡人数是沉痛的话题,但我们可以从中学习并成长,沈阳和香港的例子表明,无论数据高低,每一个生命都值得尊重,每一次应对都需反思,唯有团结协作,才能构建更 resilient 的社会,迎接未来的挑战。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏