随着全球疫情进入第三年,疫情防控与经济社会正常化之间的平衡成为各地政府面临的核心挑战,北京作为中国的首都,与香港特别行政区作为国际金融枢纽,两地的防疫政策和解封进程一直备受关注,人们反复追问:“疫情北京什么时候解封?香港又如何?”这个问题背后,不仅是对时间点的好奇,更是对城市治理、公共卫生策略以及社会韧性的深度思考。

北京:精准防控与渐进式解封

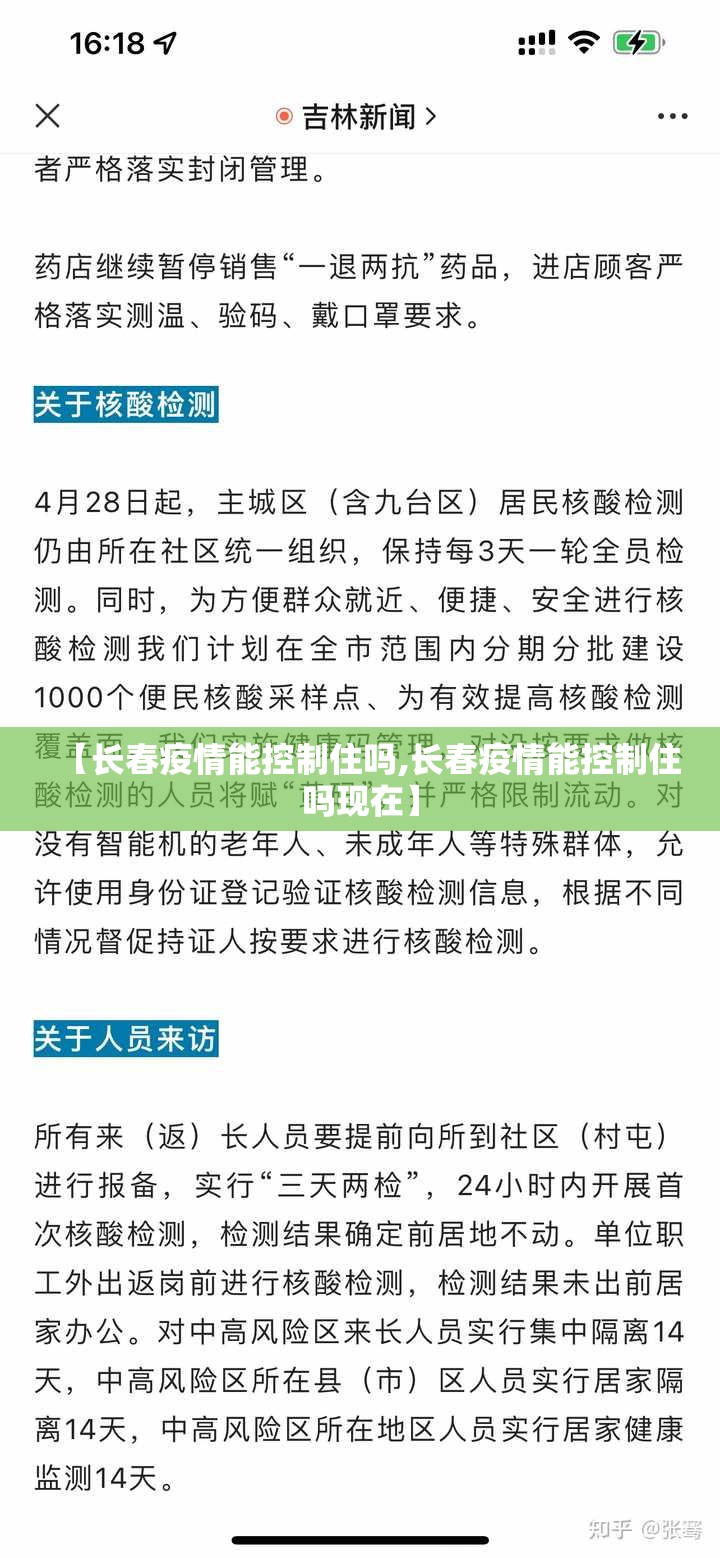

北京的防疫政策始终以“动态清零”为指导,强调精准化和科学化,2022年以来,面对奥密克戎变异株的多次冲击,北京采取了区域性封控、大规模核酸检测、流调追踪等措施,有效控制了疫情扩散,解封并非一蹴而就,而是一个基于数据评估的渐进过程,解封的条件包括连续多日社会面清零、高风险区域降级、医疗资源充足度提升等。

2022年5月,北京在经历一轮疫情后,逐步解除部分区域的管控措施,但坚持“解封不解防”,要求公共场所扫码测温、鼓励疫苗接种,这种策略既避免了“一刀切”对经济的冲击,又防范了疫情反弹,未来的解封节奏将取决于病毒变异情况、疫苗覆盖率及医疗系统的承压能力,北京的解封不是简单的时间表问题,而是多方权衡的动态决策。

香港:国际化城市的特殊挑战

香港的防疫路径与北京有所不同,作为高度开放的国际化城市,香港面临境外输入压力的同时,还需兼顾与国际接轨的需求,2022年初,香港遭遇第五波疫情,病例激增暴露了医疗资源不足的问题,此后,香港特区政府在中央支持下加强疫苗接种、扩建隔离设施,并逐步调整策略,从“围堵”转向“重点防护”,降低重症和死亡率。

香港的解封进程与全球疫情发展紧密相关,2022年下半年,香港放宽了入境隔离限制,并分阶段恢复社会活动,但内部防疫措施如“疫苗通行证”和场所限流仍被保留,香港的解封不仅考虑本地疫情,还涉及与内地及海外通关的协调,与内地“通关”的议题多次引发讨论,需在疫情防控和经济复苏间找到平衡点。

两座城市的共性:韧性与社会参与

北京和香港的解封之路虽有差异,但都体现了现代城市治理的韧性,韧性不仅指医疗系统的应对能力,还包括社会共识的凝聚,在北京,社区志愿者、基层工作者和市民的配合是防控的关键;在香港,公众对疫苗接种的积极响应和遵守防疫规则为解封创造了条件。

疫情也暴露了一些深层次问题,北京需持续优化供应链保障和民生服务,避免封控期间的次生问题;香港则需解决医疗资源分配和社会不平等对防疫的影响,解封不仅是政府决策,更需要社会各界的协作。

科学与平衡

疫情发展存在不确定性,但科学仍是解封的核心依据,病毒变异、疫苗有效性、治疗药物的进展都将影响解封时间表,北京和香港可能需要长期与病毒共存,通过常态化监测和应急机制应对潜在风险。

对于公众而言,“何时解封”的焦虑源于对正常生活的渴望,解封不等于疫情结束,而是管理方式的转型,两地政府需加强信息公开,引导公众理性预期,避免盲目乐观或恐慌。

北京和香港的解封进程是城市治理的一次压力测试,北京强调精准和稳定,香港侧重开放与平衡,但两者都指向同一个目标:在防控疫情的同时,最大限度保障社会运行,答案不在某个具体日期,而在持续的努力和适应中,通过科学决策和社会协同,两座城市终将找到那条通往常态化的道路。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏