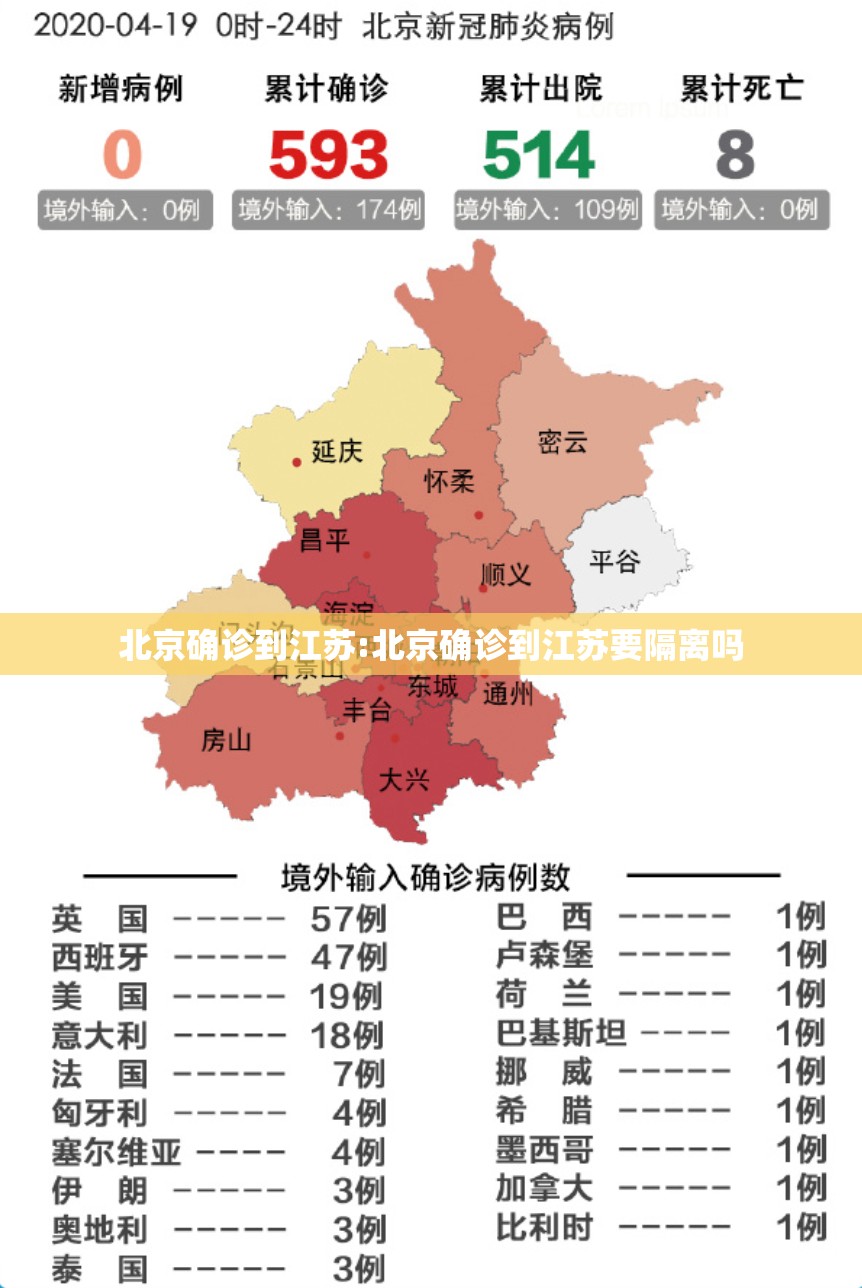

7月中旬,北京市通报新增一例新冠肺炎确诊病例,患者李某曾在多区活动,轨迹复杂,令人意外的是,一周后,江苏省南京市也报告了与该病例关联的本地感染,这一从北京到江苏的疫情传播链,再次凸显了新冠病毒在高度流动的现代社会中的扩散速度与防控难度。

据流行病学调查显示,北京确诊患者李某因商务需求,曾于7月10日乘坐高铁前往南京,在南京停留两天期间,与当地多名客户会面,并入住一家商务酒店,七天后,南京市在常态化筛查中发现3例阳性病例,基因测序结果显示病毒序列与北京病例高度同源,这一传播事件迅速引发两地政府的应急响应,北京和江苏随即启动跨区域协查机制,追踪密切接触者,并实施相应的隔离与核酸检测措施。

这起事件生动展现了疫情防控中的“木桶效应”——任何一个地区的疏漏都可能引发跨区域的传播风险,北京作为首都,一直实施较为严格的防控政策,但面对奥密克戎变异株的强大传染力,依然难以完全杜绝本土病例的出现,而江苏作为经济大省,人员流动频繁,一旦有输入病例,很容易形成进一步的社区传播,两地之间的交通网络十分发达,每天有大量高铁和航班往来,这为病毒快速扩散提供了客观条件。

在疫情传播链确认后,江苏省迅速采取了多项应急措施,南京市对相关区域进行了封控管理,开展全员核酸检测,并暂停了部分公共场所的运营,省疾控部门与北京市建立了信息实时共享机制,协同开展流调工作,江苏各地加强了对来自中高风险地区人员的筛查和管控,在火车站、机场等交通枢纽严格执行健康码查验和体温检测。

这一事件也暴露出疫情防控中存在的一些薄弱环节,区域间协查机制虽然已经建立,但在信息传递和响应速度上仍有提升空间,北京病例的流调信息在初期未能完全覆盖其跨省行程,导致江苏省未能第一时间获取相关信息并采取预防性措施,部分公共场所的防控措施执行不够严格,例如李某在南京入住酒店时,酒店方未严格核查其全部行程轨迹,部分民众的防护意识有所松懈,在室内场所未规范佩戴口罩,增加了传播风险。

针对这些问题,专家建议进一步加强区域联防联控机制,建立更加高效的信息共享平台,确保疫情相关信息能够实时传递和响应,应强化交通枢纽和公共场所的防控措施,充分利用大数据和人工智能技术,提高流调效率和精准度,还需要持续开展公众健康教育,提升民众的自我防护意识和能力。

从更宏观的角度看,北京到江苏的疫情传播也反映了疫情防控与经济社会发展的平衡难题,过于严格的防控措施会影响正常的经济活动和人民生活,而过于宽松的管控则可能导致疫情扩散,如何根据疫情发展动态调整防控策略,成为各地政府面临的重要课题,我们需要建立更加科学化、精准化的防控体系,在保障公共卫生安全的同时,尽可能减少对经济社会发展的影响。

尽管疫情传播带来了挑战,但北京和江苏的快速响应也展现了我国疫情防控体系的成熟与高效,两地在发现疫情后迅速行动,通过区域协作有效控制了传播风险,这起事件再次提醒我们,疫情防控是一场持久战,需要各地、各部门和全体民众的共同努力与配合,只有保持高度警惕,严格落实各项措施,才能有效遏制疫情扩散,守护来之不易的防控成果。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏