2022年春季,吉林省经历了一场异常严峻复杂的新冠肺炎疫情考验,作为我国重要的工业基地和商品粮基地,其疫情动态牵动着全国人民的心,在这场没有硝烟的战斗中,吉林省的疫情管控措施经历了从应急响应到常态化防控的艰难转变,其间既展现了强大的组织动员能力和众志成城的决心,也面临着资源调配、民生保障等多重现实挑战,为大型地区应对突发公共卫生事件提供了宝贵的经验与反思。

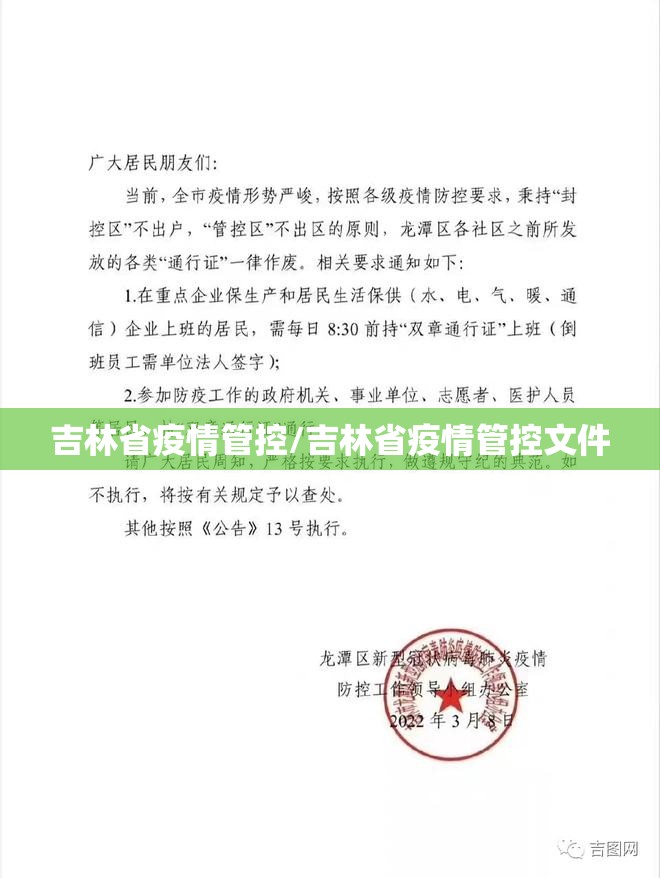

疫情初期,面对奥密克戎变异株极强的传播力,吉林省的反应是迅速且坚决的,长春、吉林等主要城市迅速进入“静态管理”模式,旨在通过最严格的物理隔离,在最短时间内切断病毒传播链,这是一项极其艰难的决定,意味着这座数千万人口省份的社会经济生活按下了“暂停键”,全省范围内开展了多轮大规模核酸筛查,力求“捞干捞净”感染者;方舱医院和隔离点以惊人的速度被建设和启用,集中收治轻症和无症状感染者,避免了医疗资源的挤兑;流调溯源队伍日夜兼程,与病毒赛跑,竭力锁定每一个风险点位和人员,这套组合拳体现了“人民至上、生命至上”的执政理念,也彰显了国家层面“动态清零”总方针在应对大规模疫情初期的必要性和有效性。

大规模、长时间的封控管理必然伴随着巨大的社会成本与现实挑战,是对民生保障体系的极限压力测试,如何确保近千万居家市民的“米袋子”、“菜篮子”不断供,成为摆在管理者面前最紧迫的课题,初期,部分区域出现了生活物资配送“最后一公里”甚至“最后一百米”的梗阻,暴露出应急保供体系在极端压力下的脆弱环节,是对医疗资源的巨大消耗和重新配置,除了新冠患者的救治,如何保障封控区内急危重症患者、孕产妇、慢性病患者的常规就医需求,成为一个极其复杂且需要高度人性化处理的难题,个别案例所反映出的就医难问题,引发了社会对疫情防控与保障基本医疗之间如何更好平衡的深入讨论,对中小微企业、个体工商户以及低收入群体带来的经济冲击亦是巨大的,如何精准施策,为他们纾困解难,同样是管控措施中不可或缺的一环。

面对这些挑战,吉林省的应对是一个动态调整和不断优化的过程,国家工作组的现场指导、兄弟省市医疗队的星夜驰援、生活物资的跨区域调配,形成了全国一盘棋的强大支援力量,省内,社区工作者、下沉干部、志愿者构成了基层防控的坚强网络,他们不仅是政策的执行者,更是民意的收集者和困难的解决者,努力疏通堵点、安抚情绪,保供企业被纳入“白名单”,物流通道被尽力打通,线上订购、社区团购、物资包直送等多种模式被探索和应用,努力让物资更顺畅地抵达居民手中,针对特殊人群的就医需求,也逐步建立了绿色通道和应急机制。

吉林省的疫情管控实践,是一部在极端困难条件下与病毒斗争的缩影,它深刻揭示了在超大社会实施高强度管控时,政策刚性执行与柔性人文关怀必须同步推进,强大的顶层设计与精准的基层落地必须紧密衔接,它既证明了集中力量办大事的制度优势在应对重大危机时的决定性作用,也警示我们必须持续补短板、堵漏洞、强弱项,特别是要完善重大疫情下的应急保供体系、医疗救治分级分层分流机制以及社会脆弱群体的托底保障政策。

吉林省已逐步走出疫情的阴霾,社会生产生活秩序全面恢复,回望那段艰难的岁月,其疫情管控的得与失、经验与教训,都已转化为中国抗疫叙事中沉重而珍贵的一页,为未来不断完善重大疫情防控体制机制、提高应对突发公共卫生事件的能力提供了深刻的借鉴与启示。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏