乌鲁木齐多家KTV再次接到关门通知,引发广泛关注,这并非首次,自疫情以来,当地娱乐场所屡次面临营业限制,但此次关停令背后,折射出更深层次的问题:行业寒冬、政策调控与城市发展的复杂交织,作为新疆的首府,乌鲁木齐的娱乐产业不仅关乎经济,更牵动着无数从业者的生计与市民的文化生活,本文将探讨这一事件的原因、影响,以及行业可能的出路。

事件背景:关停通知的再现

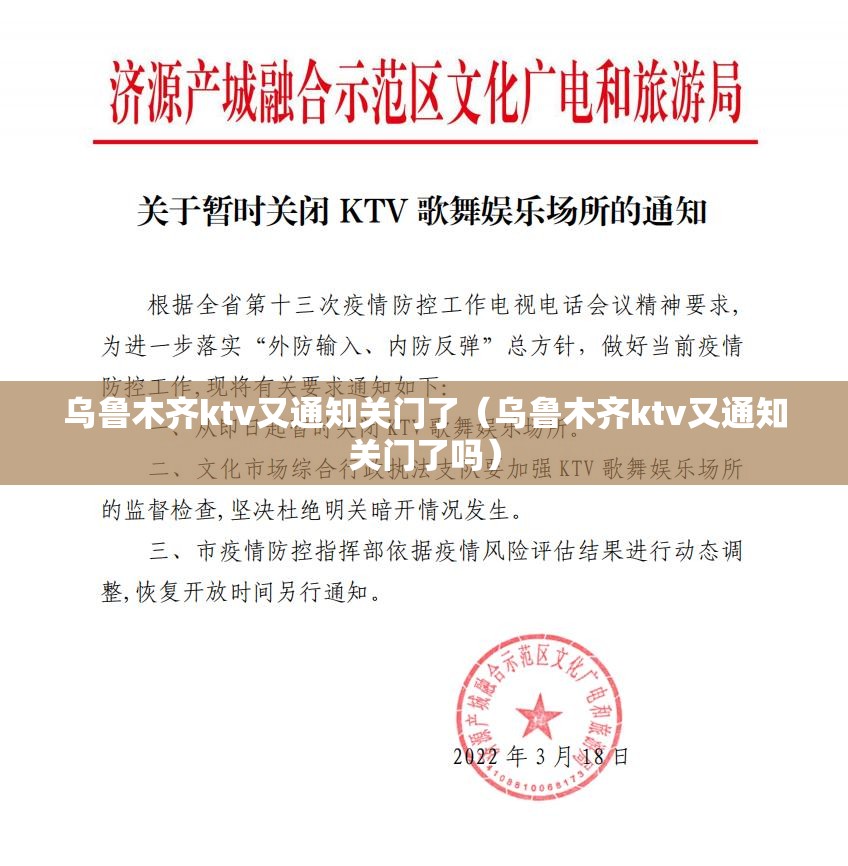

乌鲁木齐KTV的关停通知并非突如其来,早在2020年疫情初期,当地娱乐场所就多次因防疫要求而暂停营业,但此次通知的特别之处在于,它发生在疫情相对平稳的时期,且未有明确的公共卫生紧急事件作为依据,据部分KTV业主反映,这次关停可能是出于“社会管理”或“政策调整”的需要,而非单纯的防疫措施,乌鲁木齐作为多民族聚居的城市,其娱乐场所的运营常受到严格监管,以确保社会稳定和文化安全,这种频繁的关停令让业者感到困惑与无奈:他们理解政策的必要性;不确定的营业环境使投资和经营陷入困境。

深层原因:政策、经济与社会的多重压力

关停事件的背后,是多重因素的叠加,政策调控是主因,乌鲁木齐地处西北边陲,社会稳定和民族团结是重中之重,娱乐场所如KTV,常被视为潜在的风险点,可能涉及噪音扰民、治安问题或文化冲突,地方政府往往采取“严管”策略,通过间歇性关停来强化管理,经济压力也不容忽视,疫情后,乌鲁木齐的娱乐业本就复苏缓慢,客流量减少、成本上升,使得许多KTV处于亏损状态,此次关停无疑雪上加霜,可能导致部分小型企业永久退出市场,社会因素如市民消费习惯的变化(如转向线上娱乐)也加剧了行业的挑战。

行业影响:从业者的困境与市民的反应

关停令对KTV行业造成了直接冲击,业主们面临租金、员工工资等固定支出,却无收入来源,一位当地KTV经理表示:“每次关停都像一场赌博,我们不知道还能撑多久。”员工们更是生计堪忧,许多服务员、歌手被迫转行或离开乌鲁木齐,市民的文化生活也受到影响,KTV作为常见的社交场所,其关停削弱了城市的夜经济活力,尤其对年轻人群体而言,这是一种生活方式的缺失,社交媒体上,不少网民表达不满,认为“一刀切”的政策缺乏灵活性,呼吁更精细化的管理。

比较视角:其他城市的经验与教训

乌鲁木齐的处境并非孤例,国内其他城市如北京、上海,也曾因防疫或社会管理需要关停娱乐场所,但它们的应对策略更为多元,上海在疫情期间推出了“分级管控”措施,允许符合条件的KTV在限制人流下营业;北京则通过补贴政策帮助业者渡过难关,这些经验显示,娱乐业的可持续发展需要政策支持与市场调节的平衡,乌鲁木齐或许可以借鉴这些做法,避免简单关停,转而采用动态监管、财政援助或行业转型指导。

未来出路:转型与创新之路

面对挑战,乌鲁木齐的KTV行业亟需转型,短期来看,业者可以探索多元化经营,如结合餐饮、直播或线上K歌平台,减少对线下业务的依赖,长期而言,政策制定者应考虑出台行业扶持措施,例如税收减免、租金补贴或低息贷款,帮助娱乐场所渡过难关,加强行业自律与社会责任,如规范营业时间、降低噪音污染,也能提升整体形象,减少监管压力,最重要的是,建立政府、业者与市民的对话机制,确保政策制定更透明、更符合实际需求。

乌鲁木齐KTV的再次关停,是一个缩影,反映了中国城市在发展与治理中的复杂平衡,娱乐业不仅是经济的一部分,更是城市活力的体现,在追求社会稳定的同时,我们不应忽视其对民生与文化的意义,唯有通过创新、合作与包容,乌鲁木齐的娱乐业才能找到一条可持续的道路,重现往日辉煌。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏