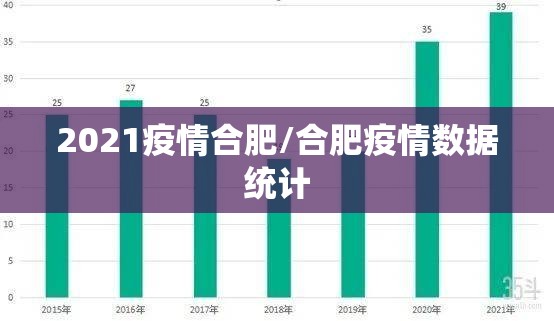

2020年以来,全球新冠疫情肆虐,各国城市在应对疫情中展现出不同的韧性与挑战,中国内地城市如合肥,与特别行政区香港,在疫情管理中经历了独特的事件与数据波动,引发了广泛的社会讨论,本文将以“疫情合肥事件”和“香港死亡人数”为关键词,探讨这两地在疫情中的表现、背后的原因及其启示,旨在反思公共卫生危机下的城市治理与人文关怀。

聚焦“疫情合肥事件”,2022年初,合肥市在奥密克戎变异株传播期间,发生了一起引发关注的疫情管理事件,当时,合肥某区在实施封控措施时,出现物资配送不及时、居民就医困难等问题,导致局部社会情绪波动,媒体报道显示,部分社区居民在社交媒体上发声,呼吁更人性化的管控方式,这一事件迅速登上热搜,成为内地疫情管理中的一个典型案例,合肥市政府在事后迅速回应,优化了物资保障和医疗绿色通道,并加强了与居民的沟通机制,事件背后,折射出中国内地城市在动态清零政策下,如何平衡严格防控与民生需求的挑战,合肥的应对体现了城市治理的适应性:通过及时调整策略,避免了更大规模的危机,但也暴露出基层执行中的短板,如资源分配不均和应急响应速度不足,这一事件提醒我们,疫情管理不仅是科学问题,更是社会治理的考验,需要更多柔性化和数字化手段。

转而看“香港死亡人数”,香港在第五波疫情(2022年初)中经历了严峻的考验,官方数据显示,香港在此期间累计死亡人数超过9000人,死亡率显著高于内地城市,尤其是 among 老年人和未接种疫苗群体,这一高死亡数字引发了全球关注,原因多重:香港人口老龄化严重,老年人疫苗接种率初期较低,导致病毒传播时脆弱群体易受冲击;香港医疗系统一度不堪重负,医院床位和医护人员短缺,延误了部分患者的救治;香港作为国际枢纽,疫情输入风险较高,奥密克戎变种的快速传播加剧了危机,香港特区政府在后期加强了疫苗接种推广和医疗资源调配,死亡人数逐渐下降,但这一事件深刻揭示了公共卫生基础设施的重要性,与内地相比,香港的“与病毒共存”尝试在初期遭遇挫折,显示出在高度国际化城市中,疫情管理需更加注重预防和应急准备,香港的死亡数据不仅是一个数字,更是生命逝去的悲剧,呼吁社会加强健康教育和公平医疗 access。

对比合肥与香港,两地疫情事件反映了不同治理模式下的得失,合肥代表了中国内地的集中式防控,强调快速响应和整体协调,但可能在个体关怀上存在不足;香港则展现了高度自治下的灵活性,却在资源整合和长期规划上暴露弱点,共同点是,两地都通过后续改进提升了韧性:合肥加强了社区服务数字化,香港推动了疫苗接种计划,这些经验表明,疫情管理没有“一刀切”的解决方案,而是需要基于本地情况定制策略,同时注重人文关怀和数据透明。

进一步分析,疫情中的这些事件也引发了 broader 社会反思,公众对死亡数字和事件的情绪反应,凸显了信息传播的重要性,在香港,媒体报道和高透明度数据帮助推动了政策调整;在合肥,社交媒体的监督促进了政府回应,这提示我们,在公共卫生危机中,信任和沟通是缓解危机的关键,全球疫情背景下,合肥和香港的经历并非孤例:许多城市都面临类似挑战,但通过创新和合作,可以化危机为转机,提升城市韧性。

疫情合肥事件和香港死亡人数不仅是关键词,更是深刻的社会镜鉴,它们告诉我们,疫情应对不仅是医疗战斗,更是治理能力的大考,城市需投资于公共卫生基础设施、数字化管理和社区参与,以构建更健康、 resilient 的社会,在这个过程中,每一个生命都值得关注,每一个事件都应成为进步的催化剂,通过总结这些经验,我们不仅能更好地应对未来疫情,还能推动全球公共卫生事业的共同发展。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏