2022年初春,沈阳这座东北老工业基地再次面临新冠疫情的考验,大东区,作为沈阳市内人口密集、工业遗存丰富的城区,其疫情发展轨迹不仅牵动着本地居民的心,也为观察中国城市疫情防控提供了一个缩影,本文将通过梳理大东区的疫情轨迹,分析其背后的社会、经济与人文因素,并探讨疫情防控中的经验与挑战。

疫情初现与快速响应

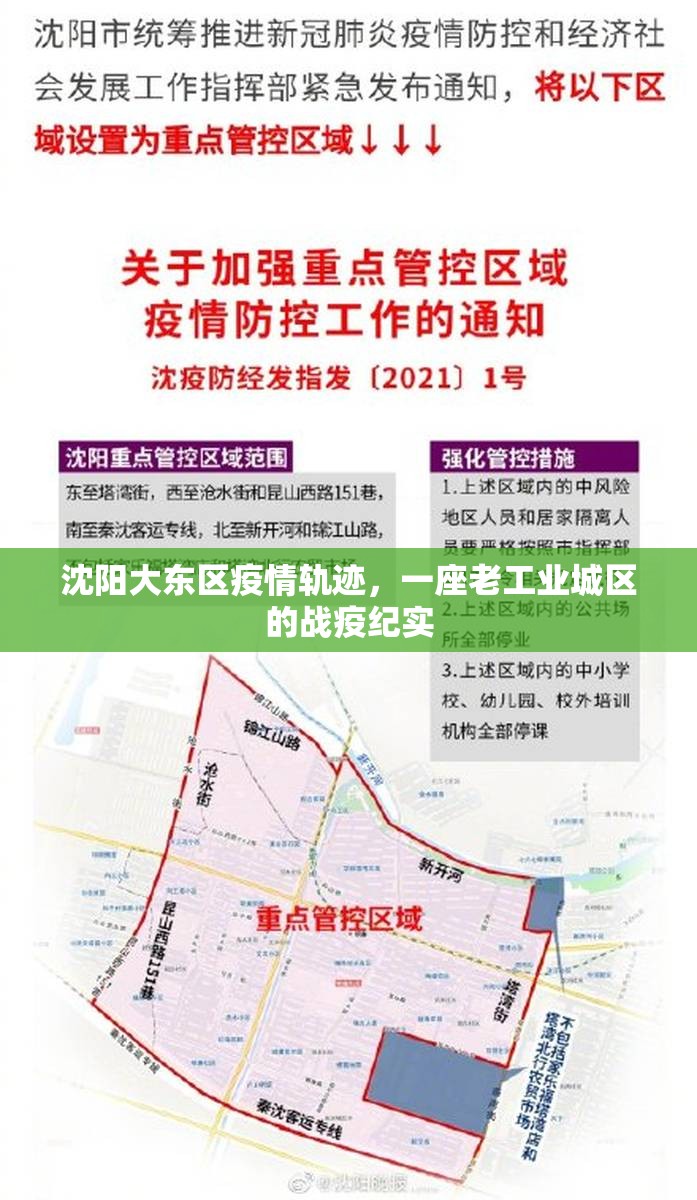

大东区的疫情最初于2022年3月中旬被发现,首例病例与吉林省等地的输入性疫情相关,由于大东区是沈阳的传统工业区,人口流动性较高,加之区域内有多家大型企业和老旧小区,疫情迅速在社区内传播,沈阳市政府与大东区当局立即启动应急响应,实施流调溯源、隔离管控和区域核酸检测,在疫情初期,大东区通过精准划分封控区、管控区和防范区,有效遏制了病毒的扩散,这一阶段的快速响应,体现了中国基层疫情防控体系的高效性,但也暴露出老旧小区基础设施薄弱、人口密集带来的管理难题。

疫情轨迹中的社会百态

大东区的疫情轨迹并非只是冷冰冰的数据,而是无数普通人生活的折射,在流调公布的信息中,我们可以看到工人们穿梭于工厂与家庭之间,老人在菜市场采购日常用品,学生奔波于学校与补习班,这些轨迹勾勒出一幅幅鲜活的生活图景,却也揭示了疫情下的社会脆弱性,大东区作为工业老区,人口结构偏老龄化,许多老年人不熟悉智能手机,在健康码查验和核酸检测中遇到困难,外来务工人员聚集的城中村成为疫情传播的高风险点,反映了城市化进程中遗留的社会治理短板。

经济与民生之间的平衡

疫情防控的同时,大东区也面临着经济与民生的双重压力,作为沈阳市的工业重心,大东区拥有华晨宝马、沈阳机床等大型企业,疫情导致的停工停产对区域经济造成冲击,小商户、餐饮业和线下服务业更是雪上加霜,政府通过发放补贴、推动线上销售等方式缓解压力,但许多家庭仍因收入减少而陷入困境,疫情轨迹中的另一个侧面是保供体系的构建:大东区通过建立物资配送网络,确保封控区居民的基本生活需求,但物流效率与资源分配不均的问题也曾引发争议。

疫情防控中的创新与挑战

大东区的抗疫实践不乏创新之举,利用大数据技术优化流调效率,通过社区网格化管理实现精准防控,基层工作者和志愿者的付出成为疫情防控的重要支撑,他们负责物资配送、核酸筛查和心理疏导,在高压环境下展现了社会的韧性,挑战也同样明显:长时间的封控导致部分居民出现心理焦虑,信息透明度不足曾引发谣言传播,而常态化核酸检测的可持续性也受到质疑,这些问题提醒我们,疫情防控不仅需要科学手段,还需注重人文关怀与社会参与。

从轨迹中汲取经验

大东区的疫情轨迹虽已逐渐平缓,但其留下的经验与教训值得深思,疫情防控需更加注重基层能力的建设,尤其是老旧小区和弱势群体的保障,经济与防疫的平衡需要更灵活的政策设计,例如分区分级复工和数字化管理工具的应用,公共卫生体系应强化预防机制,而非仅依赖应急响应,大东区的案例表明,疫情轨迹不仅是病毒的传播路径,更是社会治理水平的一面镜子。

沈阳大东区的疫情轨迹,是一部由数据、人物和故事交织而成的纪实,它记录了这座老城区在疫情下的挣扎与坚守,也折射出中国城市在应对公共危机时的优势与不足,随着疫情防控常态化,大东区乃至全国仍需在不断探索中完善策略,让疫情轨迹最终成为通往复苏与希望的路标。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏