2021年夏季,南京禄口国际机场暴发的新冠疫情,以其传播速度之快、影响范围之广,成为中国自武汉疫情以来面临的最严峻挑战之一,这场疫情不仅暴露了疫情防控中的薄弱环节,也再次考验了中国公共卫生体系的应对能力,其规模仅次于武汉,但应对策略与经验已大为不同,折射出中国在抗疫道路上的进化与反思。

疫情暴发:禄口机场的失守

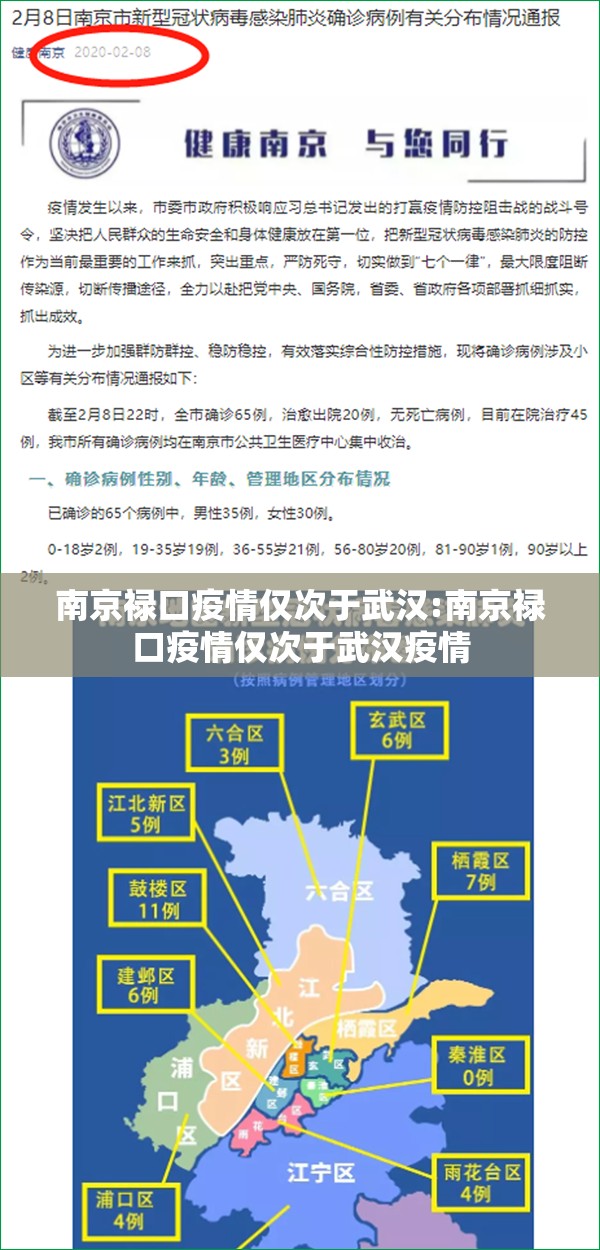

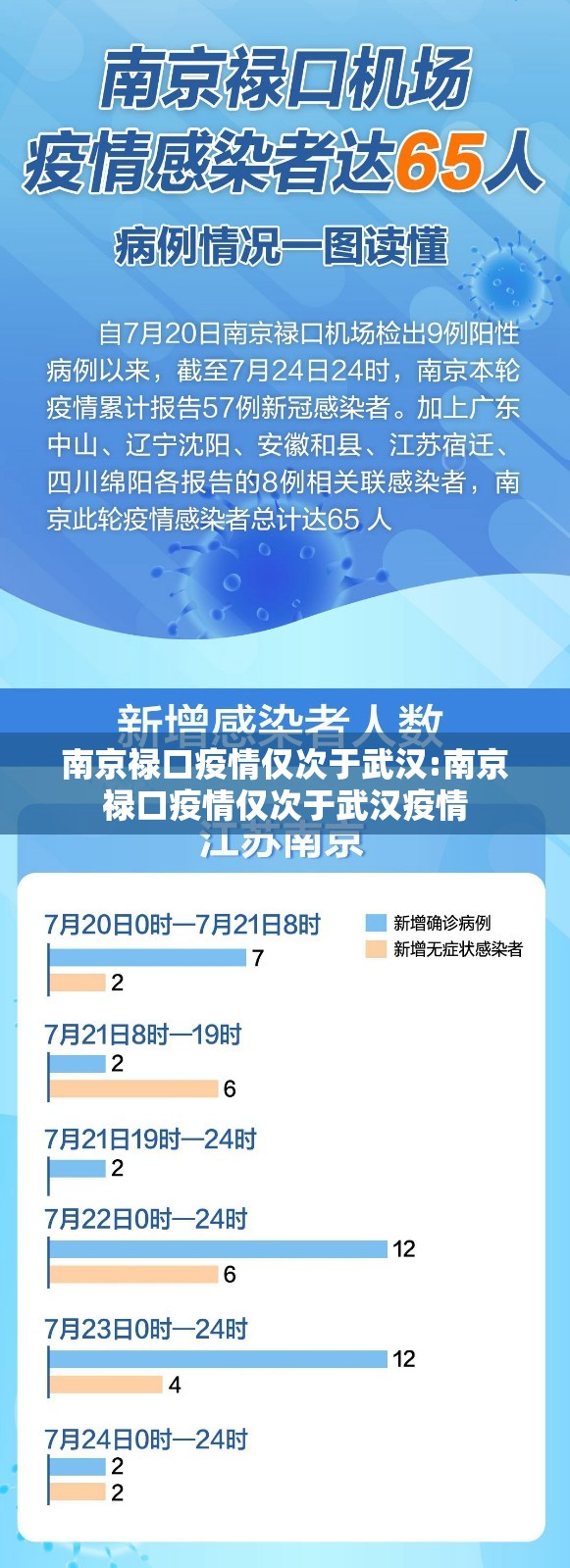

2021年7月20日,南京禄口机场在定期核酸检测中发现9名保洁人员呈阳性,随后疫情迅速扩散,基因测序显示,病毒为德尔塔变异株,具有高度传染性和免疫逃逸特性,禄口机场作为中国东部重要的航空枢纽,日均客流庞大,疫情很快通过旅客和工作人员扩散至全国多个省份,在短短两周内,南京本土确诊病例超过200例,并引发全国多地关联病例,最终造成超过1200人感染,波及15个省份,其规模虽不及武汉(武汉确诊病例约5万例),但已成为中国疫情常态化防控以来最严重的一起聚集性疫情。

禄口疫情的暴发并非偶然,调查显示,机场在防控措施上存在明显漏洞:国际与国内航班保洁人员混用、管理分层不清晰、高风险岗位核酸检测频率不足等,这些漏洞与武汉疫情初期有相似之处,但不同的是,此次疫情发生在全球疫情持续蔓延、病毒变异加剧的背景下,防控难度更大。

应对措施:快速响应与全国联动

与武汉疫情初期相比,南京疫情的应对显示出中国防疫体系的成熟,南京迅速启动全员核酸检测,在4天内完成全市近千万人的筛查;同时实施部分区域封控,暂停机场运营,并限制人员流动,中央政府也第一时间派出工作组,协调周边省份支援流调、医疗和物资资源,这种“全国一盘棋”的联动机制,有效遏制了疫情进一步扩散。

应对过程中也暴露出一些问题,初期信息发布不够及时透明,导致公众恐慌;部分地区防控措施层层加码,对经济和生活造成额外影响,这些现象反映了常态化防控的挑战:如何在精准防疫与最小化社会成本之间找到平衡。

反思与启示:疫情防控的进化

南京禄口疫情是一次压力测试,它既展现了中国防疫体系的进步,也揭示了薄弱环节。“外防输入”仍是关键,禄口疫情起源于机场,说明口岸防控需进一步强化,尤其是针对高风险岗位人员的闭环管理和定期检测,公共卫生体系需要更注重基层能力建设,武汉疫情后,中国建立了覆盖全国的发热门诊和核酸检测网络,但基层流调队伍和专业人才仍显不足。

更重要的是,疫情提醒我们,面对变异病毒,疫苗接种和科学防护不可或缺,南京疫情中,多数重症患者未接种疫苗,而接种者多以轻症为主,这证明了疫苗的保护作用,此后,中国加快了疫苗接种进度,并加强了公众教育。

与武汉疫情的对比:规模与应对之变

尽管南京疫情规模仅次于武汉,但两者在性质和应对上已有显著不同,武汉疫情是遭遇战,中国在缺乏经验的情况下艰难应对;而南京疫情则是阻击战,中国已具备成熟的防控策略和资源储备,武汉疫情期间,医疗资源挤兑、物资短缺等问题突出;而南京疫情中,医疗救治和物资供应基本平稳,南京疫情未造成大规模死亡(南京疫情无死亡病例,武汉疫情死亡人数超过3000人),这得益于疫苗普及和医疗进步。

两次疫情共同警示我们:疫情防控无小事,任何环节的疏忽都可能引发严重后果,从武汉到南京,中国学会了更快、更精准地响应,但全球疫情未止,病毒仍在变异,防疫须久久为功。

南京禄口疫情是中国抗疫史上的一个重要节点,它规模仅次于武汉,但通过这次考验,中国进一步优化了防控策略,强化了公共卫生体系,疫情没有国界,人类命运与共,唯有科学防控、全球合作,才能最终战胜疫情,南京的故事,既是警示,也是前进的动力。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏