2022年春季,合肥南站作为安徽省最大的高铁枢纽之一,突然成为新冠疫情防控的焦点,这座日均客流量超10万人次的现代化车站,在疫情冲击下不仅面临着巨大的运营压力,更成为观察中国城市公共卫生管理能力的窗口,合肥南站的疫情应对,既折射出交通枢纽在防疫中的脆弱性,也展现了城市应急体系的韧性与人性化探索。

疫情下的南站:从枢纽到“战场”

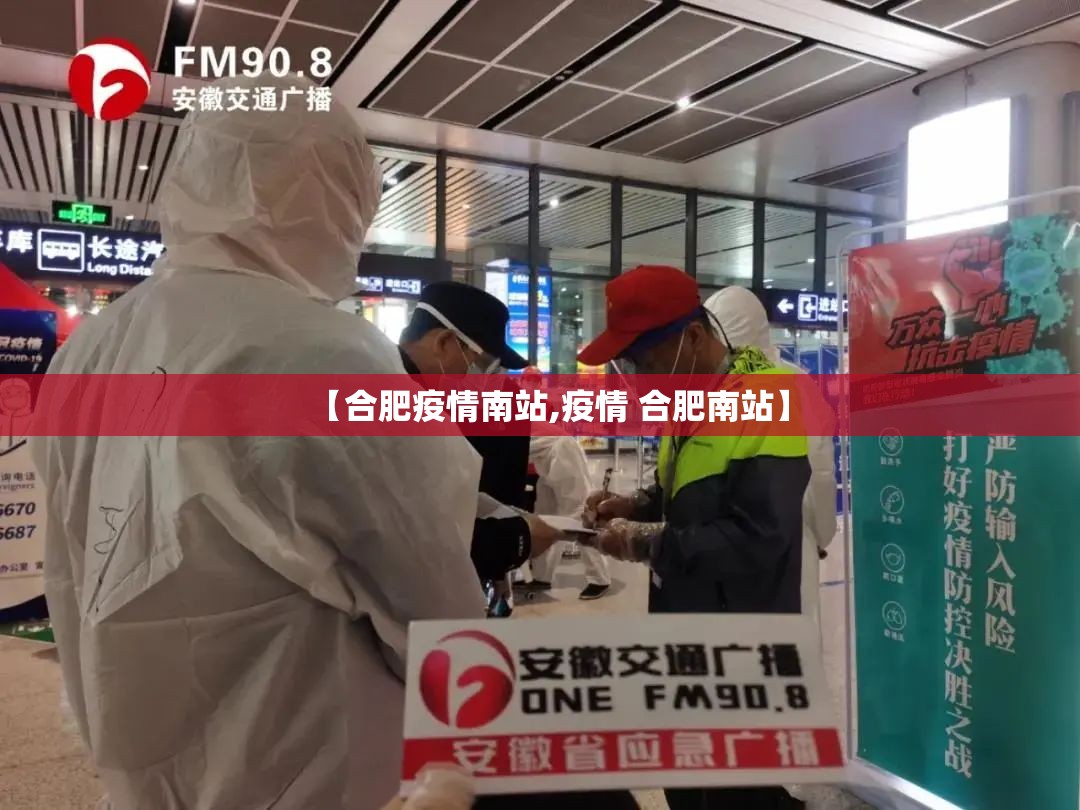

合肥南站自2014年开通以来,一直是华东地区重要的交通节点,连接着长三角与中西部城市群,2022年3月以来的奥密克戎变异株传播,让南站陷入前所未有的挑战,4月初,一名外地阳性旅客途经南站后,相关密接者中陆续出现感染病例,迫使防疫部门启动紧急响应,南站迅速从交通枢纽转变为疫情防控的“前沿战场”:部分进出站口临时关闭,核酸检测点扩容至12个,工作人员穿上防护服,广播里循环播放防疫提示……这些场景成为南站当时的日常写照。

值得注意的是,合肥南站的疫情并非孤立事件,作为全国高铁网络的重要节点,它极易受到跨区域流动带来的输入性风险影响,数据显示,2022年春季经南站排查的旅客中,平均每日发现异常码人员约200人,高峰时期单日隔离转运超500人,这种压力不仅考验着车站的物理空间管理能力,更对城市的多部门协同机制提出了极高要求。

防疫体系的“合肥模式”探索

面对南站疫情,合肥市逐步形成了一套特色应对策略,首先是以数据驱动的精准防控,通过“皖事通”平台与车站闸机系统联动,实现健康码、行程码、核酸检测结果的自动核验,将人工查验时间从每分钟3人提升至20人,其次是“分区管控”的空间管理创新:南站将站内划分为高风险区(如出站通道)、缓冲区和安全区,通过物理隔离减少交叉感染风险。

更值得关注的是人性化服务的尝试,当部分旅客因防疫政策滞留时,南站联合民政部门设立临时安置点,提供饮食和医疗支持,一名带着幼儿被隔离的旅客在社交媒体上写道:“原本以为会露宿街头,但工作人员不仅安排了酒店,还送来了儿童奶粉。”这种“刚柔并济”的防控方式,反映了城市治理中技术理性与人文关怀的结合。

背后的挑战与困境

尽管采取了一系列措施,合肥南站的防疫仍面临多重矛盾,首当其冲的是运力与防疫的平衡:2022年五一假期期间,南站日均客流量降至不足2万人次,较往年同期下降80%,这对依赖交通经济的城市造成巨大压力,其次是基层超负荷运转的问题——一名防疫志愿者透露,最忙碌时连续工作36小时,防护服里的汗水“能倒出半杯”,更深层的是政策执行中的差异化困境:部分外地旅客因户籍所在地管控标准不同,面临“劝返”或“隔离政策不一致”的窘境。

这些挑战暴露出中国城市防疫体系的共性痛点:如何在大规模人口流动中实现精准防控?如何避免“一刀切”对经济社会的影响?如何保障基层工作人员的权益?合肥南站的实践为这些问题提供了试错与反思的空间。

疫情启示与未来展望

合肥南站的经历是中国城市应对公共卫生危机的一个缩影,它证明现代交通枢纽不仅是经济血管,更是防疫体系中的关键节点,后疫情时代,至少有三点启示值得关注:第一,基础设施需要预留弹性空间,例如南站后期增设的临时隔离区将成为标准设计;第二,数字治理必须与线下服务融合,单纯依赖技术无法解决所有问题;第三,区域协同机制亟待加强,只有建立统一的防疫标准才能避免政策摩擦。

合肥南站或许会以更智慧、更坚韧的面貌出现:体温监测与人脸识别无缝结合,应急物资储备智能化管理,甚至设计可快速转换为方舱医院的预留空间,而这些创新,都源自此次疫情中用代价换来的经验。

合肥南站的故事不仅关乎疫情,更关乎城市如何在与危机的碰撞中成长,当旅客再次穿梭于明亮的候车大厅时,那些穿着防护服的身影、临时隔离带的痕迹、以及反复修订的防疫手册,都已成为城市记忆的一部分,它们记录了一场战斗,也见证了中国城市化进程中,如何用理性与温度守护流动的现代文明。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏