在南京繁华的新街口商圈,一位来自河南的年轻人小王正焦急地刷新手机屏幕,他的河南健康码突然变成了刺眼的红色,而此时他正在南京出差,一场因数字化防疫带来的身份困境正在上演——当省级健康码系统遇上跨省流动人群,技术便利的背后浮现出的是行政边界与数字身份认同的深层矛盾。

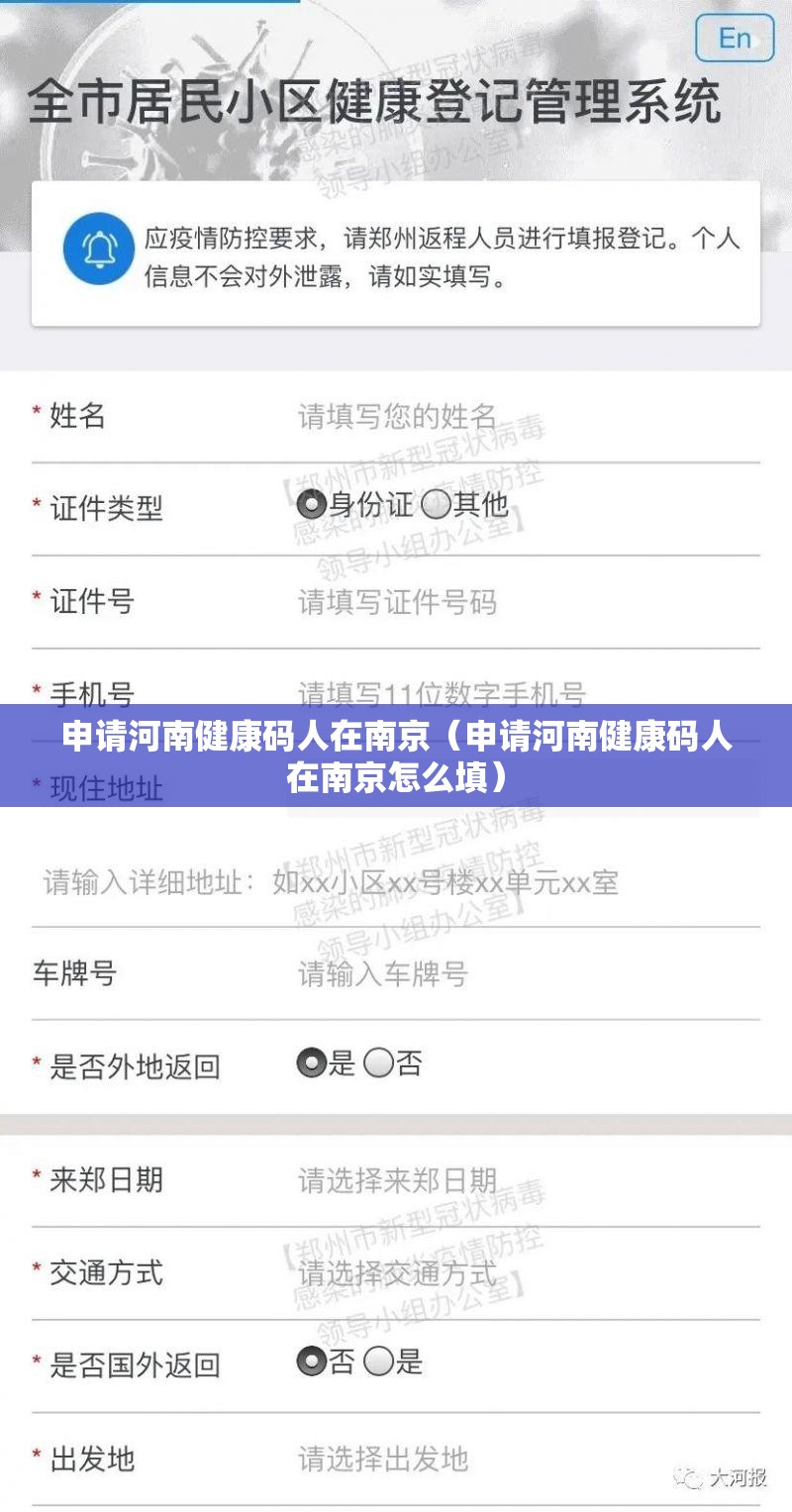

河南健康码作为地方防疫的重要工具,其设计初衷是为了服务本省居民的防疫管理,但当河南人在南京申请和使用该健康码时,系统立即暴露出其地域局限性,小王发现,由于数据采集基于河南省内的核酸检测机构,他在南京做的核酸检测结果无法自动同步到河南健康码系统中,这种数据壁垒使得跨省流动人员的健康码状态更新滞后,甚至出现误判风险。

数字化治理时代,健康码已成为公民出入公共场所的“电子通行证”,然而当一个人长期远离户籍地或常住省时,他的数字身份却仍然被绑定在原属省份的健康码系统中,这种数字身份与物理空间的割裂,揭示出当前健康码系统设计中的一个盲点:我们尚未建立起真正意义上的全国一体化防疫信息平台。

技术层面的挑战显而易见,各省健康码系统采用不同的技术标准、数据接口和安全 protocols,导致省际数据共享存在实质性障碍,更复杂的是,各地防疫政策差异较大,对风险区域的判定标准、隔离要求等都不尽相同,一个被河南系统判定为高风险的人,可能在江苏的政策下属于低风险人群,这种政策不对称进一步加剧了跨省人员的困境。

小王的故事并非个例,据不完全统计,疫情期间有超过数百万河南人在外省工作生活,他们都可能面临类似的健康码困境,这种数字化的行政边界,无形中重塑了人们的流动体验和身份认同,当一个人的健康状态无法被跨省识别时,他不仅在物理空间上成为“异乡人”,在数字世界中同样成为了“边缘人”。

解决这一问题需要多层级的技术与政策创新,短期内,建立省际健康码互认机制是关键突破口,2022年,国家层面推动的“健康码全国互认”政策迈出了重要一步,但实际执行中仍存在诸多技术细节需要完善,中长期来看,需要构建全国统一的防疫数据共享平台,在保障隐私安全的前提下,实现核酸检测结果、疫苗接种信息等关键数据的跨省流通。

隐私保护与数据安全的平衡同样不容忽视,健康码系统收集了大量个人敏感信息,跨省数据共享必须建立在严格的隐私保护框架之下,采用数据最小化原则、差分隐私技术、联邦学习等先进手段,可以在保护个人隐私的同时实现必要的防疫信息共享。

小王的经历最终以人工申诉的方式得到解决,他通过联系河南健康码的客服热线,上传在南京的核酸检测报告,经过数小时的等待终于恢复了绿码,但这个过程的曲折反映出我们的数字化治理体系仍需完善,当技术系统与人类流动性的现实不匹配时,需要的是系统的柔性与包容性,而不是让个体承担制度不完善的成本。

健康码不应成为数字时代的新地域壁垒,而应该成为连接不同地区的桥梁,只有当技术设计真正理解并尊重人的流动本质,我们才能构建一个既有效防疫又保障公民权利的数字化未来,在疫情防控常态化的背景下,如何让每一位异乡人都能拥有畅通无阻的数字身份,是我们这个时代数字化转型必须回答的重要命题。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏