7月20日,南京市通报新增多例新冠肺炎本土确诊病例,随后疫情迅速扩散至多个省份,一例南京确诊病例的行程轨迹涉及重庆市,引发广泛关注,该病例在重庆的活动范围包括商圈、交通枢纽和餐饮场所,导致当地紧急启动流行病学调查和管控措施,这一事件不仅凸显了疫情跨省传播的风险,也为全国疫情防控敲响了警钟。

事件回顾:轨迹与应对

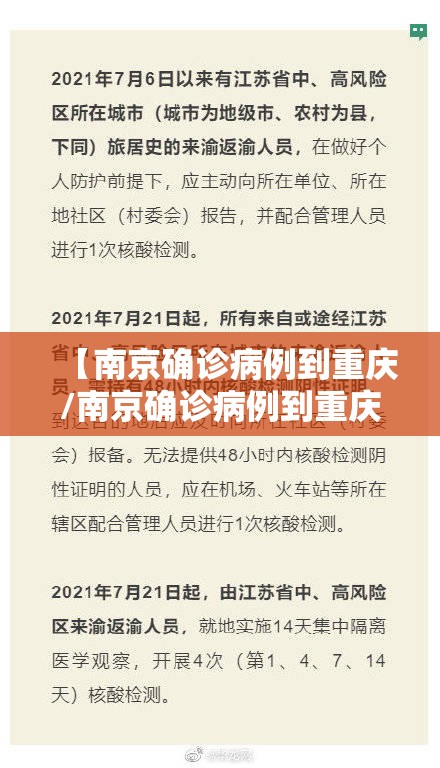

据报道,该确诊病例为一名南京禄口机场相关工作人员,于7月15日乘飞机抵达重庆,期间在渝活动三天,行程涵盖江北国际机场、渝中区解放碑商圈、南岸区餐饮店及多个公共交通站点,重庆市疾控中心在接到南京协查通报后,立即启动应急响应,追踪密切接触者并实施隔离检测,截至7月25日,重庆已对相关区域进行消杀,并开展大规模核酸检测,暂未发现本地关联病例。

这一案例典型地反映了Delta变异株的高传播性:病例在无症状期间已具备传染性,且通过交通枢纽快速跨省扩散,重庆作为西部重要枢纽城市,人口流动量大,防控难度较高,当地政府通过精准流调和快速管控,避免了疫情进一步蔓延,但事件仍暴露出现有防控体系的薄弱环节。

跨省传播的风险与挑战

南京确诊病例到重庆的事件,揭示了疫情跨省传播的三大风险点:

- 交通枢纽的防控漏洞:机场、火车站等场所人员密集,且跨区域流动频繁,尽管各地实行健康码和体温检测,但Delta病毒潜伏期短、传播力强,传统防控手段可能无法完全阻断传播。

- 无症状感染的隐匿性:本例病例在重庆活动期间并未出现明显症状,却已具备传染性,这使得早期发现和拦截变得困难,容易形成社区传播链。

- 区域协查的时效性问题:跨省疫情信息共享和协查机制虽已建立,但仍存在延迟,南京本例病例的轨迹信息在事后才传递至重庆,错过了最佳管控窗口期。

这些挑战表明,疫情防控需从“被动响应”转向“主动预警”,各地需强化数据共享和联防联控,利用大数据技术实现实时轨迹追踪,并提高核酸检测效率。

重庆的应急响应与启示

重庆市在本事件中的应对措施值得肯定,当地迅速划定风险区域,对密切接触者实施集中隔离,并开展环境消杀;通过媒体及时公布病例轨迹,引导公众自查和报备,避免了恐慌情绪蔓延,这种“快、准、严”的做法,为其他地区提供了借鉴。

事件也提示了改进空间:需进一步强化机场、酒店等场所的查验措施,推广“智能防疫”技术(如人脸识别+健康码联动),并加强公共卫生宣传,提高公众的自我防护意识。

全国疫情防控的反思与展望

南京疫情外溢至重庆等多地,再次提醒我们:疫情防控是一场持久战,任何环节的松懈都可能引发连锁反应,需从以下方面加强工作:

- 完善跨省协查机制:建立全国统一的疫情信息平台,实现病例轨迹实时共享,缩短响应时间。

- 推进疫苗接种:加快全民接种进度,尤其针对交通、服务业等重点人群,构建免疫屏障。

- 强化公共卫生体系建设:加大疾控投入,提高基层医疗机构的检测和应急处置能力。

南京确诊病例到重庆的事件,既是一次应急能力的考验,也是一次全民防疫的警示,在全球疫情反复的背景下,中国需坚持“动态清零”策略,但更需科学化、精准化的防控手段,只有通过区域协作、科技赋能和公众参与,才能有效阻断传播链,守护来之不易的防疫成果,重庆的快速响应为全国提供了范例,但也呼吁各地未雨绸缪,筑牢疫情防控的“长城”。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏