2021年春节过后,沈阳这座东北老工业基地城市迎来了一场严峻的疫情防控考验,随着节后人员流动加剧、复工复产逐步推进,沈阳出现了一轮本土疫情反弹,引发了广泛关注,这场疫情不仅考验了城市的应急管理体系,也凸显了在常态化防控背景下,大城市如何平衡防疫与发展的难题,本文将从疫情背景、应对措施、社会影响和启示四个方面,回顾沈阳2021节后疫情的全貌。

疫情背景:节后反弹的必然性与偶然性

2021年春节前后,全国多地出现散发性疫情,沈阳也不例外,节后疫情反弹的主要原因在于人员大规模流动——春节期间探亲访友、返乡返城人员增多,增加了病毒传播风险,沈阳作为辽宁省会和经济中心,人口密集且流动性高,尤其节后大量务工人员返岗、学生返校,使得防控难度加大,冬季低温环境有利于病毒存活,局部聚集性活动(如家庭聚会、商场购物)进一步加剧了传播风险。

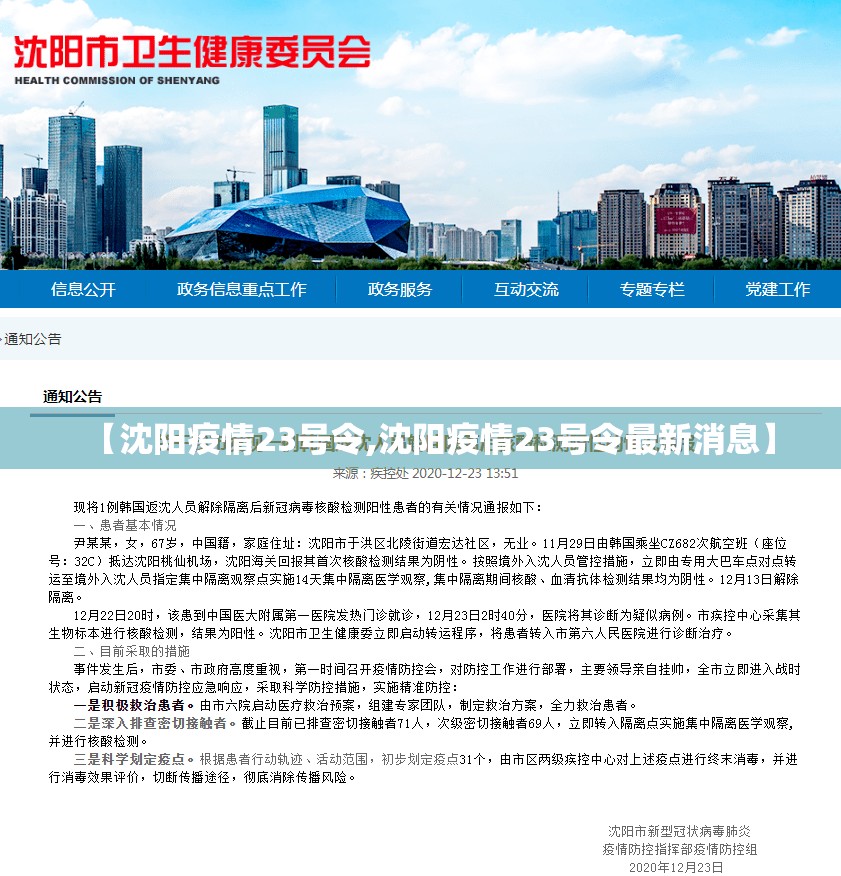

疫情主要集中在沈阳的个别区域,如皇姑区、铁西区等,确诊病例多与境外输入关联,但节后本土传播链逐渐清晰,出现了家庭聚集性和社区传播现象,这反映出常态化防控中可能存在漏洞,如个别环节管控不严、检测滞后等。

应对措施:快速响应与科学防控

面对节后疫情,沈阳市政府迅速启动应急机制,采取了一系列科学精准的措施,全面加强流调溯源,通过大数据和社区排查,快速锁定密切接触者,实施隔离观察,扩大核酸检测范围,在重点区域开展多轮全员检测,确保早发现、早隔离,仅节后一周,沈阳就完成了超百万人次的检测,有效遏制了疫情扩散。

沈阳严格落实分区管控,对中高风险区域实行封闭管理,暂停大型集会活动,并鼓励远程办公和线上教学,减少人员聚集,在保障民生方面,政府加强了物资供应和价格监管,确保市民生活不受较大影响,这些措施体现了“动态清零”政策的灵活性和实效性,也得到了市民的普遍配合。

社会影响:经济与心理的双重考验

疫情对沈阳的社会经济产生了短期冲击,节后本是复工复产的高峰期,但疫情导致部分行业如餐饮、零售、旅游业再次受挫,小型企业面临经营压力,线下消费萎缩,劳动力流动受限,沈阳作为工业重镇,制造业基础雄厚,政府通过定向扶持和政策优惠(如减税降费、信贷支持),帮助企业和市民渡过难关,数字化经济在疫情中凸显价值,线上购物、远程办公等模式缓解了部分压力。

疫情也带来了心理层面的影响,长时间的防控疲劳和不确定性让部分市民产生焦虑情绪,但社区支持和志愿者服务发挥了重要作用,沈阳的基层社区组织积极提供心理疏导和生活帮助,增强了社会凝聚力,整体来看,城市在应对中展现了韧性,民生保障基本稳定。

启示与反思:构建更强大的公共卫生体系

沈阳2021节后疫情为我们提供了宝贵经验,它凸显了节后防控的关键性——未来需提前制定应急预案,加强人员流动监测和预警,公共卫生基础设施需持续优化,如提升检测能力、完善医疗资源分配,沈阳在疫情中加快了疫苗接种进度,节后大力推进全民接种,这为后续防控奠定了基础。

疫情提醒我们,平衡防疫与经济发展至关重要,沈阳的经验表明,科学防控、社会协同和政策灵活性是应对疫情的核心,城市应进一步融合科技手段(如健康码、智能监测),提高响应效率,同时加强公众健康教育,培养长期防疫意识。

沈阳2021节后疫情是一场挑战,但也是一次成长,通过快速响应和全民努力,沈阳有效控制了疫情蔓延,保障了城市运行,这场战斗不仅强化了城市的应急能力,也为全国常态化防控提供了借鉴,后疫情时代,沈阳将继续筑牢公共卫生防线,推动经济复苏,彰显这座工业城市的坚韧与活力。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏