从北国冰城哈尔滨到东方明珠上海,两地相隔两千多公里,却在疫情防控中面临着相似的挑战,2022年,这两座城市相继经历了疫情的严峻考验,展现了中国城市在应对突发公共卫生事件时的不同策略与共同韧性。

哈尔滨:冰雪之城的防疫坚守

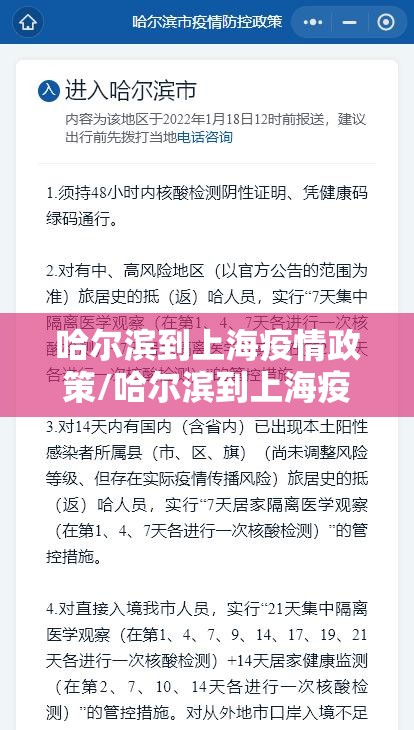

作为中国最北端的省会城市,哈尔滨在疫情防控中面临着独特挑战,极寒气候条件下,户外核酸检测点的工作异常艰难;冬季旅游旺季带来的人员流动增加了防控难度;边境省份的地理位置也使境外输入风险持续存在。

2021年秋季,哈尔滨遭遇Delta变异株袭击,全市迅速进入应急状态,政府采取了精准的区域封控策略,在尽量不影响整体经济运行的情况下,通过多轮核酸检测快速筛查感染者,冰城人民在零下二十度的严寒中排队检测,展现了惊人的纪律性和配合度。

上海:特大城市的精准防控

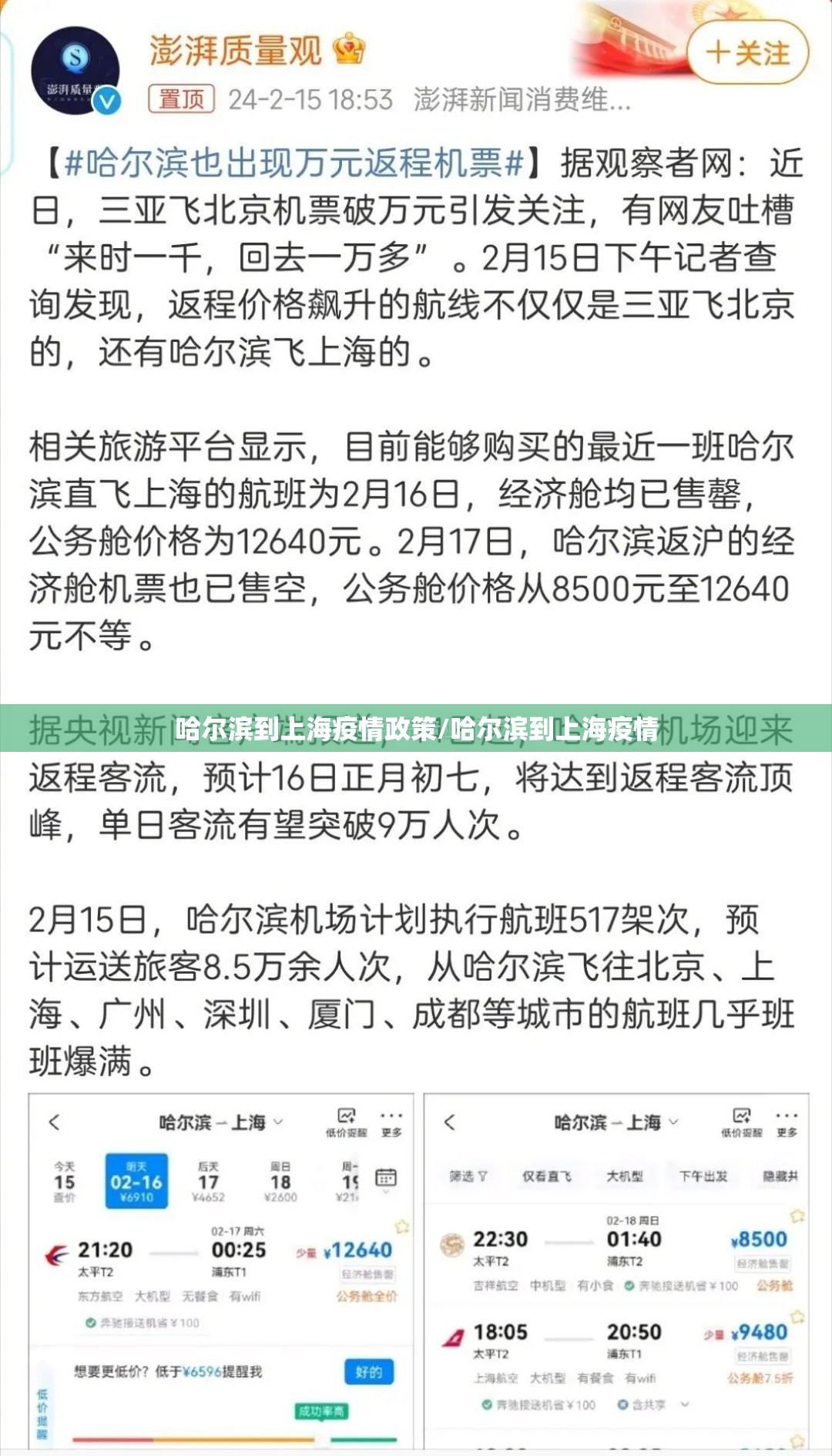

相比之下,作为人口超过2400万的超大城市,上海的疫情防控更为复杂,2022年春季,奥密克戎变异株给这座城市带来了前所未有的挑战,初期采取的精准防控策略在极高传染性的病毒面前遭遇困境,随后不得不转向全域静态管理。

上海疫情管控期间,暴露了超大城市在应急物资配送、医疗资源分配、特殊人群关怀等方面的系统性问题,但也展现了惊人的自我调整能力,短短数周内,上海建立了保供体系,组织了全国医疗队支援,扩建了方舱医院容量,体现了中国城市的应急响应能力。

两地疫情防控的比较与反思

哈尔滨和上海的疫情应对策略反映了“因地制宜”的防疫思路,哈尔滨作为中等规模城市,采取的是快速封控与检测相结合的策略;而上海作为经济中心和国际枢纽,则在尽可能维护城市功能正常运行的前提下调整防控措施。

两座城市都经历了从混乱到有序的过程,疫情初期,都出现过物资短缺、信息不透明、民众焦虑等问题,但通过政府调整策略和市民配合,逐渐找到了平衡点,这种适应性和学习能力,正是城市韧性的重要体现。

值得注意的是,两地在疫情信息发布和舆论应对方面存在差异,哈尔滨作为省会城市,信息发布相对集中;而上海作为国际化大都市,面临更多元的舆论场,信息发布需要更加透明和及时,这种差异也为不同级别城市的危机沟通提供了宝贵经验。

疫情下的城市韧性建设

从哈尔滨到上海的疫情经历告诉我们,现代城市需要建立更加完善的应急管理体系,这包括:建立平战结合的物资储备系统、设计灵活可变的管控方案、培养社区自我组织能力、构建多元化的信息发布渠道。

城市需要加强公共卫生基础设施建设,疫情暴露了我国大城市在传染病床位、负压病房、检测能力等方面的不足,未来应当将公共卫生安全纳入城市总体规划,建立常态化与应急状态无缝转换的机制。

更重要的是,疫情提醒我们城市的人文关怀不可或缺,无论是哈尔滨对滞留游客的安置,还是上海对特殊医疗需求的响应,都表明城市治理需要更加精细化、人性化,只有关注每一个个体的需求,才能实现真正有效的公共治理。

从哈尔滨到上海,虽然两地地理位置、城市规模和发展水平不同,但都展现了中国城市在疫情面前的韧性与适应力,这些经验不仅为未来疫情防控提供了参考,也为城市治理现代化积累了宝贵经验。

疫情终将过去,但它留下的思考不会消失,如何建设更具韧性的城市,如何平衡疫情防控与经济社会发展,如何更好地保障民生需求,这些都是后疫情时代城市治理者必须回答的问题,从哈尔滨到上海的经验告诉我们,只有坚持科学精准、以人为本的原则,才能构建真正安全、健康、有活力的城市环境。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏