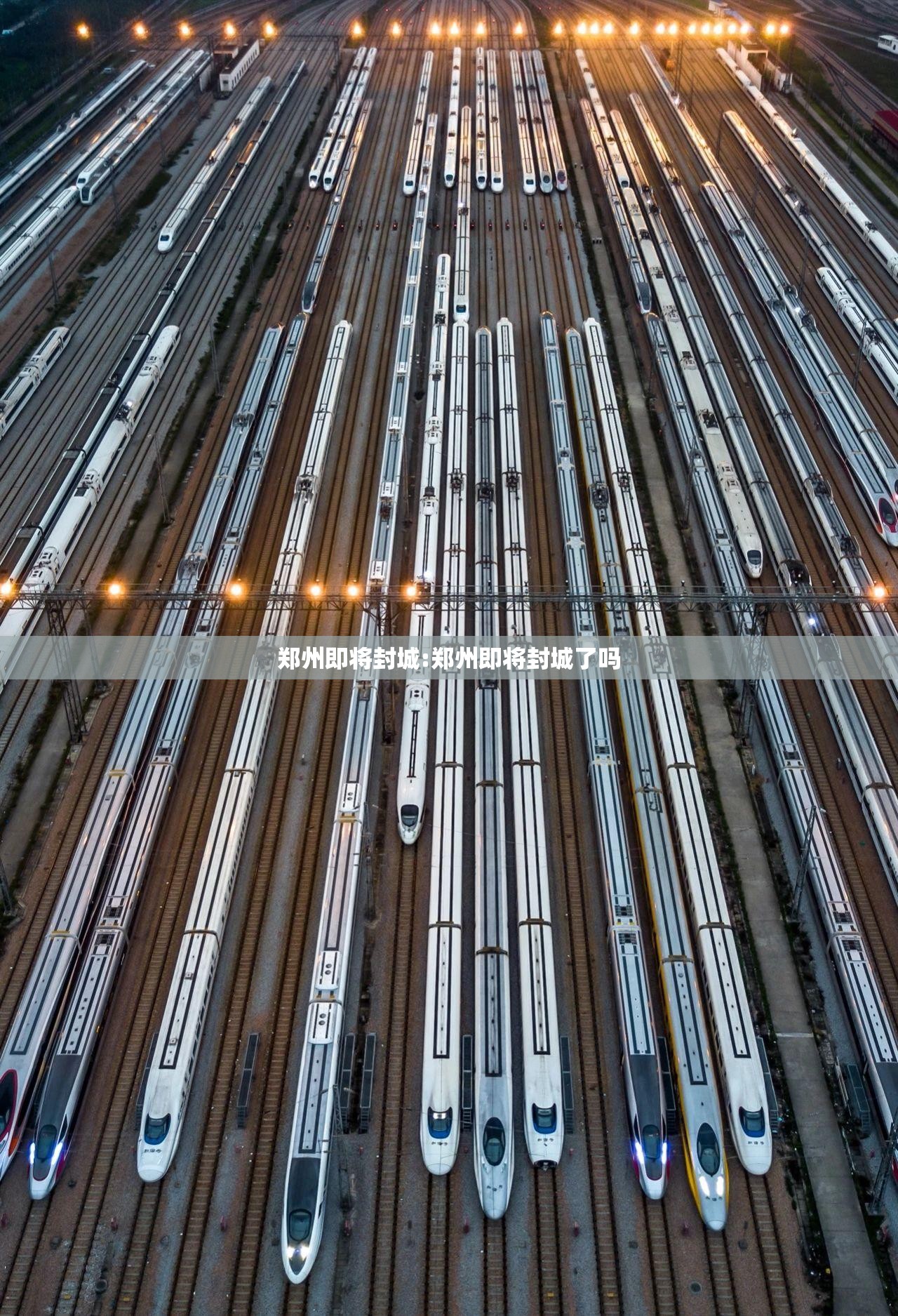

“郑州即将封城”的消息在社交媒体上迅速传播,引发广泛关注,尽管官方尚未发布正式通告,但这一传闻已足以让整座城市进入一种紧张的预备状态,封城,这两个字在疫情时代承载了太多的重量——它不仅是防控病毒传播的极端手段,更是一座城市社会生态、经济脉络与民众心理的严峻考验,郑州作为国家中心城市、交通枢纽与人口超千万的超级都市,任何风吹草动都牵动着无数人的心。

回顾疫情三年,封城已成为许多城市的集体记忆,从武汉到西安,从上海到长春,每一次封控都伴随着阵痛与反思,对郑州而言,封城传闻并非空穴来风,当前全国疫情多点散发,奥密克戎变异株传播速度快、隐匿性强,郑州作为重要交通节点,面临巨大的输入性风险,若真的采取封控措施,其目的必然是阻断传播链,保护民众健康,但与此同时,这座城市的运转也将面临巨大挑战。

经济层面将承受直接冲击,郑州是中原经济区的核心,拥有发达的制造业、物流业与电子信息产业,封城意味着工厂可能停工、物流中断、供应链受阻,中小微企业将面临生存压力,2021年郑州GDP突破1.2万亿元,封城即便只是短期,也可能造成数十亿甚至上百亿的经济损失,更值得注意的是,郑州还拥有全球最大的智能手机生产基地之一,富士康等企业的停产可能影响全球供应链。

社会民生问题不容忽视,封城意味着居民出行受限,日常生活依赖社区配送与线上采购,对于老年人、低收入群体、慢性病患者等弱势人群,医疗、购药、物资保障将成为严峻考验,百万大学生如何安置、跨区务工人员如何返乡、滞留旅客如何疏散,都是必须周密规划的难题,过去的封城经验表明,人性化、精细化的管理至关重要,任何疏漏都可能引发次生灾害。

封城更是一场心理战,疫情三年,民众已出现明显的“防疫疲劳”,对封控的耐受度降低,恐慌性囤货、谣言传播、焦虑情绪蔓延,都可能放大社会不稳定因素,郑州人民在2021年暴雨灾害中展现了惊人的 resilience(韧性),但面对反复的疫情,心理防线仍需呵护,政府需及时、透明地发布信息,避免“一刀切”政策,保障沟通渠道畅通,才能赢得公众的理解与配合。

从更宏观的视角看,郑州的封城传闻也折射出中国防疫政策的转型之困,随着奥密克戎毒株毒性减弱但传染性增强,如何在“动态清零”与经济社会正常化之间找到平衡,已成为必须回答的问题,封城是最后手段,而非长久之计,我们或许需要更科学的精准防控、更高效的疫苗接种、更完善的公共卫生体系,才能走出疫情循环。

郑州官方已多次辟谣“封城”说法,并强调将坚持科学精准防控,最大限度减少对生产生活的影响,但传闻背后的公众焦虑,恰恰反映了人们对不确定性的恐惧,无论最终是否封城,这座城市都需要做好两手准备:既要严防疫情扩散,也要保障社会基本运行。

郑州的暂停,是为了更好的前行,疫情终将过去,而一座城市的生命力在于其应对危机的智慧与团结,愿郑州平安,愿每一次决策都能以人民为中心,在抗疫与生活之间找到那条艰难却必要的道路。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏