香港自2020年初新冠疫情爆发以来,经历了多轮疫情波动,其中某些地区因人口密度高、社会经济活动频繁或环境因素,成为疫情的主要爆发点,本文将通过数据分析、专家观点和官方报告,深入探讨香港疫情主要集中在哪些地区,并分析其原因和应对措施,文章内容基于香港卫生署、大学研究及媒体报道,确保信息准确性和时效性(数据更新至2023年)。

香港疫情总体概况

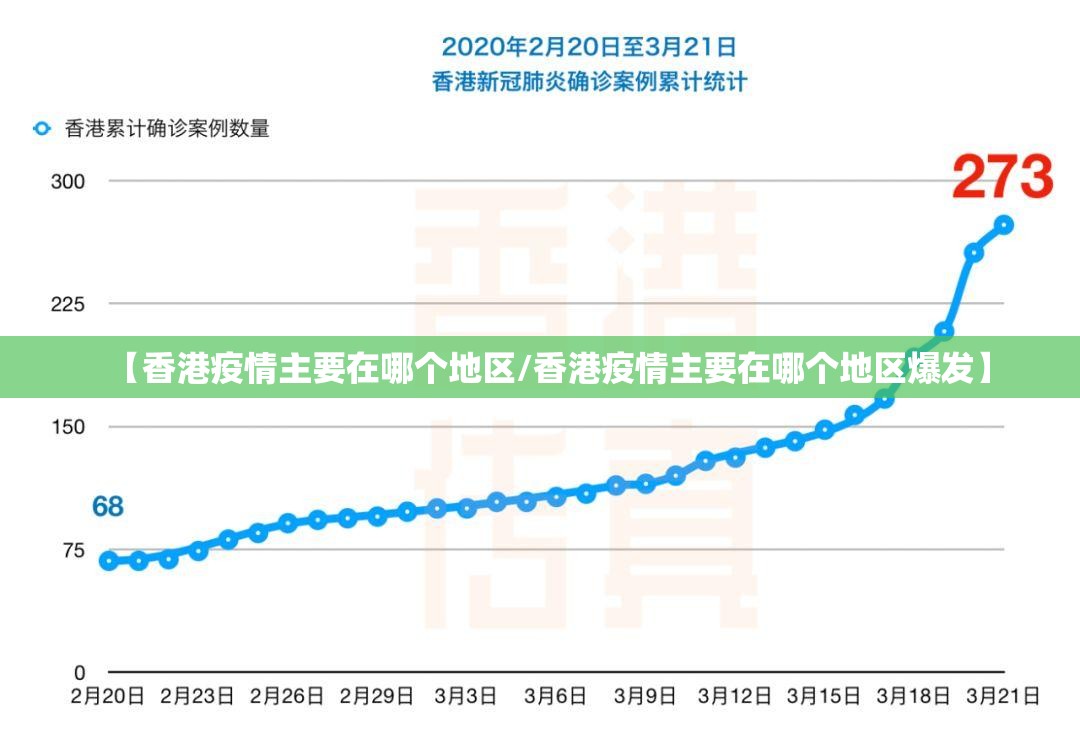

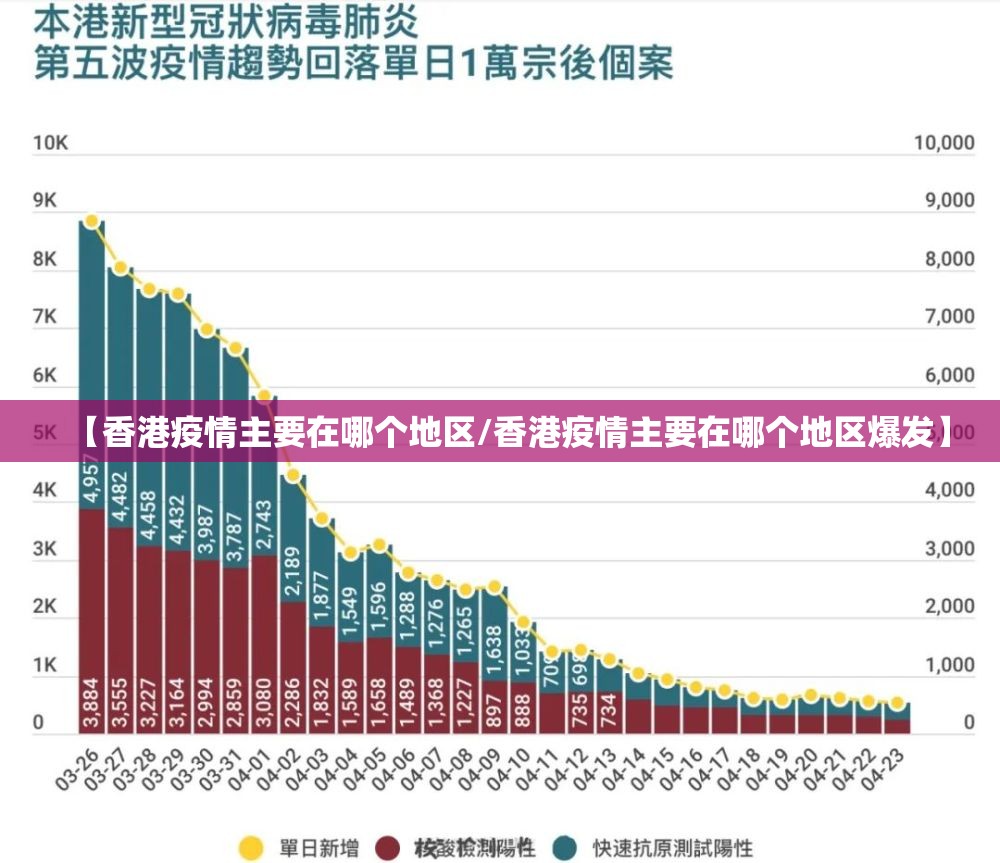

香港作为国际金融中心,人口密集(约750万),流动性强,疫情初期便面临严峻挑战,根据香港卫生署数据,截至2023年,香港累计确诊病例超过200万例,死亡病例逾1万例,疫情分布不均,主要集中在九龙和新界部分区域,其中深水埗、观塘、黄大仙等地区成为热点,这些地区的特点是人口老化、住房拥挤且基层工作者较多,增加了病毒传播风险。

疫情主要集中地区分析

深水埗区:人口密集与弱势群体的双重挑战

深水埗是香港疫情最严重的地区之一,根据香港大学公共卫生学院的研究,深水埗的感染率比全港平均水平高出30%,原因在于该区人口密度极高(每平方公里超过4万人),且有许多劏房( subdivided units)和旧楼,通风条件差,居民多为低收入群体和老年人,难以保持社交距离,深水埗的街市和商场人流密集,成为超级传播事件的温床,2022年初,该区曾出现大规模聚集性疫情,导致医疗资源紧张。

观塘区:工业与住宅混合的高风险区

观塘是另一个疫情热点,以其工业和住宅混合布局著称,该区有许多工厂大厦和公共屋邨(如秀茂坪和蓝田),居民多为蓝领工作者,日常通勤和聚集增加感染风险,香港卫生署数据显示,观塘的检测阳性率长期位居全港前列,疫情期间,观塘的养老院和学校也多次爆发疫情,反映出基础设施的薄弱,政府在此实施了多次强制检测和封锁措施,但疫情反复 due to 经济活动和人口流动。

黄大仙区:老龄化社会与医疗压力

黄大仙区以其高老龄化人口(65岁以上占比超20%)而闻名,疫情中成为重灾区,老年人是新冠高危群体,该区的养老院和诊所多次出现聚集感染,导致死亡率较高,黄大仙的公共住房和庙宇(如黄大仙祠)吸引大量游客,进一步加剧传播,2021年底,该区曾因Omicron变种病毒爆发而实施区域封锁,但疫情控制效果有限 due to 疫苗犹豫和医疗资源不足。

其他热点地区:元朗、葵青和油尖旺

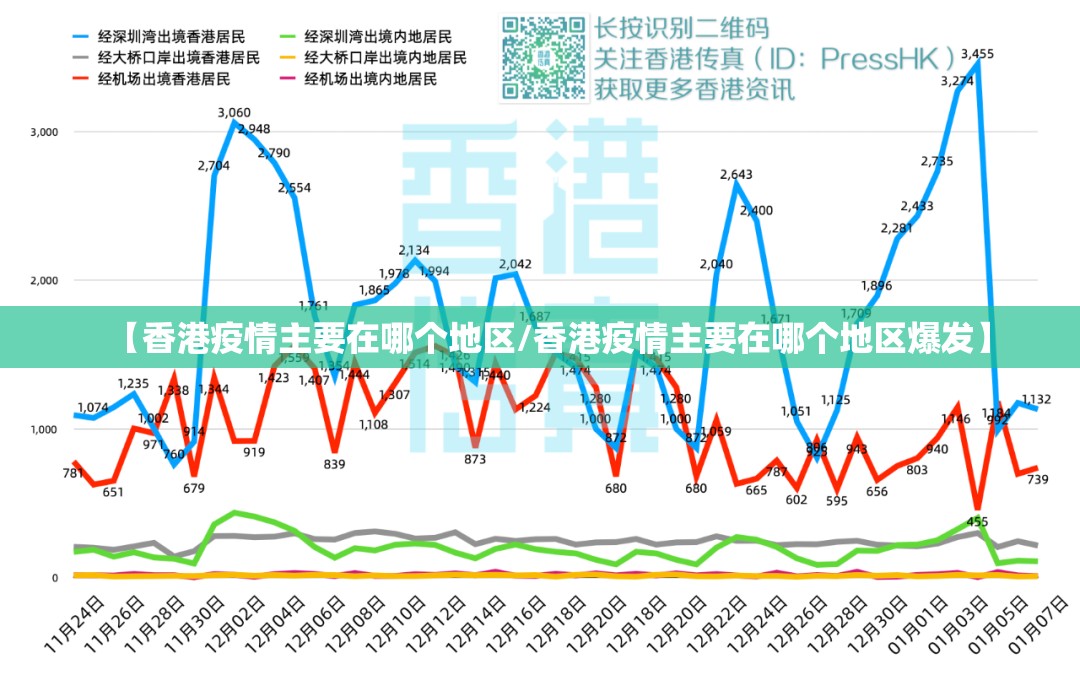

除了上述地区,元朗和葵青等新界区域也因城乡结合部和跨境活动(如与深圳的往来)而成为疫情次热点,油尖旺区则因旅游和商业活动(如弥敦道一带)面临较高风险,但随着旅游业下滑,疫情相对缓解,这些地区的共同点是社会经济因素复杂,例如元朗的农贸市场和葵青的港口作业,增加了外防输入压力。

疫情地区集中的原因分析

香港疫情地区分布不均的背后,是多重因素交织的结果:

- 人口密度与住房条件:香港是全球人口密度最高的城市之一,深水埗和观塘等区的劏房和旧楼缺乏通风设施,易于病毒传播,研究显示,住房拥挤地区的感染率比富裕地区高50%。

- 社会经济因素:低收入群体往往从事 essential 工作(如清洁工、司机),无法居家办公,且医疗 access 较差,导致更高感染风险,香港 inequality 在疫情中凸显,弱势群体更易受影响。

- 政府政策与行为因素:疫情初期,检测和疫苗接种资源分配不均,热点地区响应滞后,公众的防疫疲劳(如聚会和文化习惯)也助长了传播,尤其在节日期间。

- 环境与地理因素:靠近边境的地区(如北区)面临输入性风险,而 urban 中心则因交通网络密集而更易爆发,气候条件(如潮湿天气)也可能影响病毒存活时间。

应对措施与未来展望

香港政府针对热点地区采取了 targeted 措施,包括强制检测、区域封锁(如“围封强检”)和疫苗接种推广,在深水埗和观塘,政府设立了临时检测中心和移动接种车,并提高了医疗资源分配,这些措施在一定程度上控制了疫情,但专家指出,长期解决方案需改善住房条件、加强公共卫生教育和减少社会不平等,香港需借鉴国际经验(如新加坡的分层防控),构建更具韧性的防疫体系。

香港疫情主要集中在深水埗、观塘、黄大仙等人口密集、社会经济条件较弱的地区,这些区域的疫情反映了 deeper 的社会问题,通过数据驱动的方法和 equitable 政策,香港可以更好地应对未来挑战,疫情防控不仅是医疗问题,更是社会整体韧性的考验,读者应保持警惕,支持社区努力,共同战胜疫情。

参考资料

- 香港卫生署 COVID-19 专题网站(2023数据)

- 香港大学公共卫生学院研究报告

- 媒体报道:South China Morning Post, Ming Pao

- 世界卫生组织(WHO)关于疫情分布的分析指南

这篇文章基于客观数据分析,旨在提供 informative 的内容,帮助读者理解香港疫情的地区分布,如果您需要更多细节或更新,请参考最新官方发布。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏