郑州一名大学生因隐瞒行程被立案调查的事件引发社会广泛关注,该学生在明知自身有疫情传播风险的情况下,未如实上报行程轨迹,导致多人被隔离,甚至可能加剧局部疫情的扩散,这一事件不仅折射出个人行为失范的问题,更深刻揭示了疫情防控中个人责任与公共安全之间的张力,在疫情常态化的今天,此类事件值得从法律、伦理和社会治理等多维度进行反思。

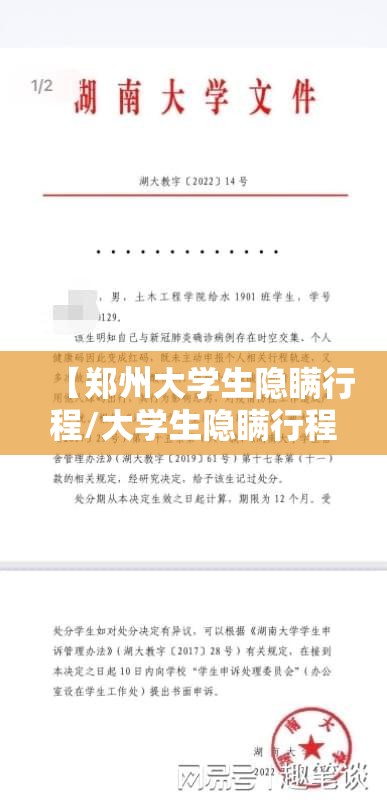

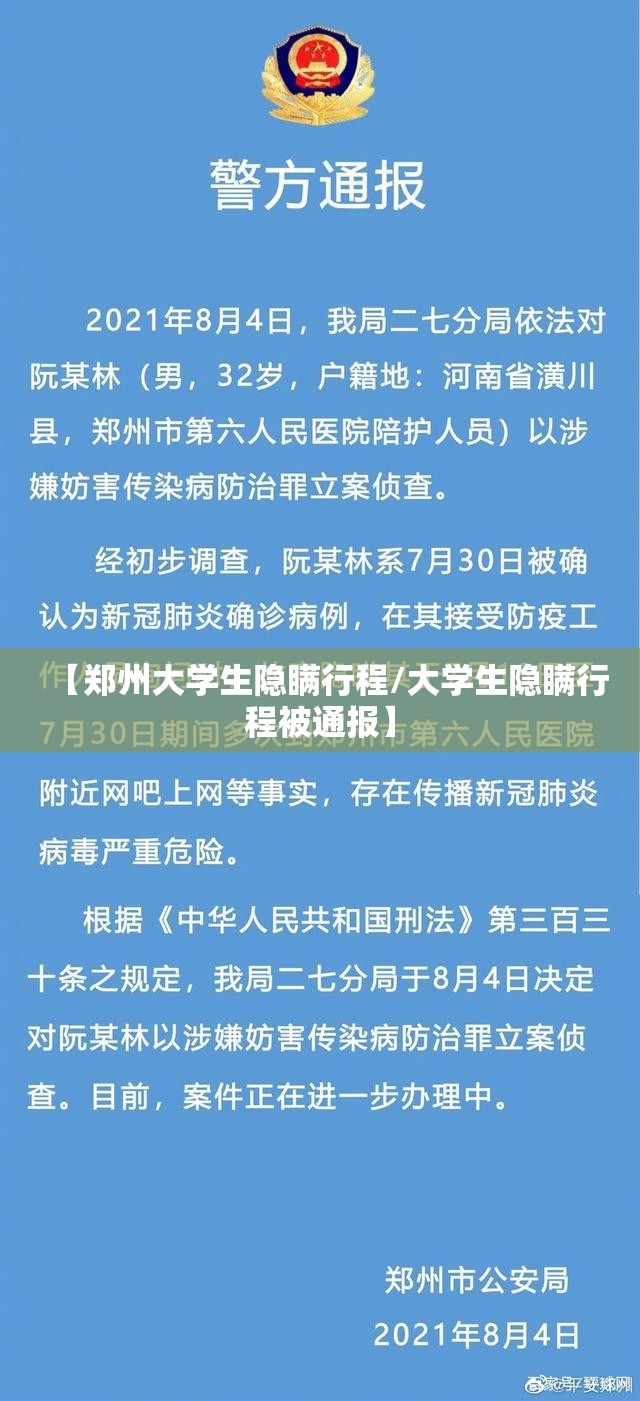

从法律层面看,隐瞒行程的行为直接违反了疫情防控相关法规,根据《传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》,个人有义务如实报告旅居史、接触史等信息,郑州这名学生的行为涉嫌构成“妨害传染病防治罪”,可能面临行政处罚乃至刑事责任,法律之所以对此类行为严惩不贷,是因为在公共卫生危机中,个人信息的真实性直接关系到防控措施的精准性和有效性,一个隐瞒的行程可能成为疫情传播的“破窗”,导致整个社区甚至城市付出巨大代价。

事件背后还隐藏着更为复杂的心理和社会动因,为什么一名受过高等教育的大学生会选择隐瞒行程?是出于对隔离的恐惧,还是对繁琐防控程序的不耐烦?或许,这也反映了部分人对疫情防控的疲劳感和侥幸心理,疫情持续三年,许多人逐渐放松警惕,甚至对反复的核酸检测、行程报备产生抵触情绪,但这种个人化的情绪释放,一旦触及公共安全底线,就会造成不可逆的后果,正如郑州案例所示,个体的侥幸可能演变为群体的风险。

进一步而言,这一事件凸显了公共教育和社会引导的不足,大学生作为社会未来的中坚力量,理应对公共责任有更清晰的认知,若高校和家庭在日常教育中忽视了对公民意识和社会责任的培养,那么类似的行为失范难以避免,疫情防控不仅是一场医疗战,更是一场全民素质的考验,如何通过教育强化对规则的理解、对他人生命的尊重,是值得深思的课题。

从社会治理角度,此事也暴露出疫情防控体系的脆弱环节,尽管大数据和健康码技术已广泛应用,但仍依赖个人的主动配合,若有心隐瞒,技术手段往往难以第一时间发现,除了加大法律惩戒力度,还需通过更精细化的管理降低“隐瞒的动机”,优化隔离体验,减少对个人生活的影响;加强宣传,让公众意识到如实上报不仅是对他人负责,也是对自身权益的保护。

更重要的是,这一事件应推动社会形成一种“责任共担”的文化,疫情防控没有旁观者,每个人都是链条上的一环,个人的微小选择,汇聚起来便是决定疫情走向的关键力量,社会需要更多正向激励,让守规者得到认可,让失范者受到舆论约束,媒体和社区可以多讲述主动上报、自我隔离的正面案例,从而塑造积极的社会预期。

回望郑州大学生隐瞒行程事件,它既是一个法律案例,也是一次社会警示,在抗击疫情的长跑中,个人与集体、自由与责任之间需要不断寻找平衡点,唯有当每个公民都能将公共安全内化为自觉行动,我们才能更从容地应对未来的挑战,希望此事能成为一记警钟,唤醒更多人对规则的敬畏、对社会的担当。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏