疫苗接种作为全球抗击新冠疫情的关键手段,其安全性一直是公众关注的焦点,在北京这样的一线城市,疫苗的接种工作高效推进,但许多人仍心存疑虑:北京的疫苗真的安全吗?本文将从科学依据、监管体系、实际数据和公众反馈等多个角度,全面解析北京疫苗接种的安全性。

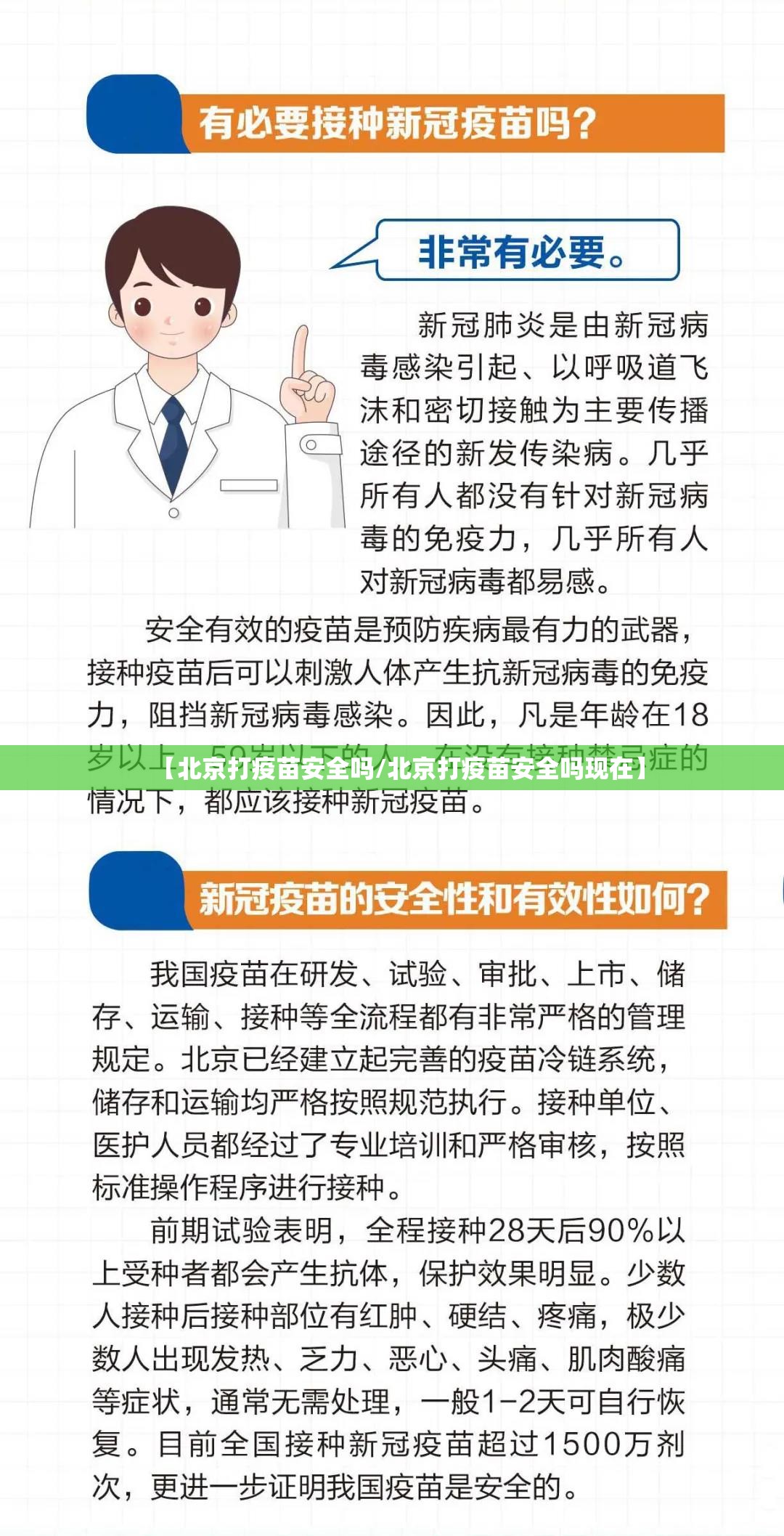

科学依据:疫苗研发与临床试验

北京的疫苗接种主要采用国药(北京生物)和科兴等国产疫苗,这些疫苗均经过严格的研发和临床试验流程,以国药疫苗为例,其Ⅲ期临床试验覆盖多个国家,参与人数超过数万,结果显示疫苗的有效性达79%,且未出现严重不良反应,科兴疫苗的临床试验数据同样表明,其对重症和死亡的保护率超过85%,这些数据均通过国际同行评审,并得到世界卫生组织(WHO)的紧急使用授权,科学依据充分。

疫苗的研发遵循国际标准,包括实验室研究、动物实验、人体临床试验等环节,确保疫苗在激活免疫反应的同时,不会对人体造成危害,灭活疫苗技术(如国药和科兴疫苗)已有数十年应用历史,技术成熟、安全性高。

监管体系:严格的质量控制与审批

北京的疫苗接种工作处于国家药品监督管理局(NMPA)和北京市卫健委的双重监管之下,疫苗从生产到接种,需经过以下严格流程:

- 生产环节:疫苗生产企业需符合GMP(良好生产规范)标准,每批疫苗均经过质量检验,包括纯度、效价、无菌性等指标。

- 储存与运输:疫苗在2-8°C的冷链环境中运输和储存,北京市建立了完善的冷链监控系统,确保疫苗活性不受影响。

- 接种流程:接种点均配备专业医护人员,严格执行“三查七对一验证”制度(查接种者身份、疫苗信息、健康状况;核对剂量、途径、时间等;验证疫苗真实性),接种后需留观30分钟,以应对可能出现的急性反应。

国家疾控中心(CDC)和北京市疾控中心实时监控疫苗接种后的不良反应数据,并通过公开渠道发布信息,确保透明度。

实际数据:不良反应率极低

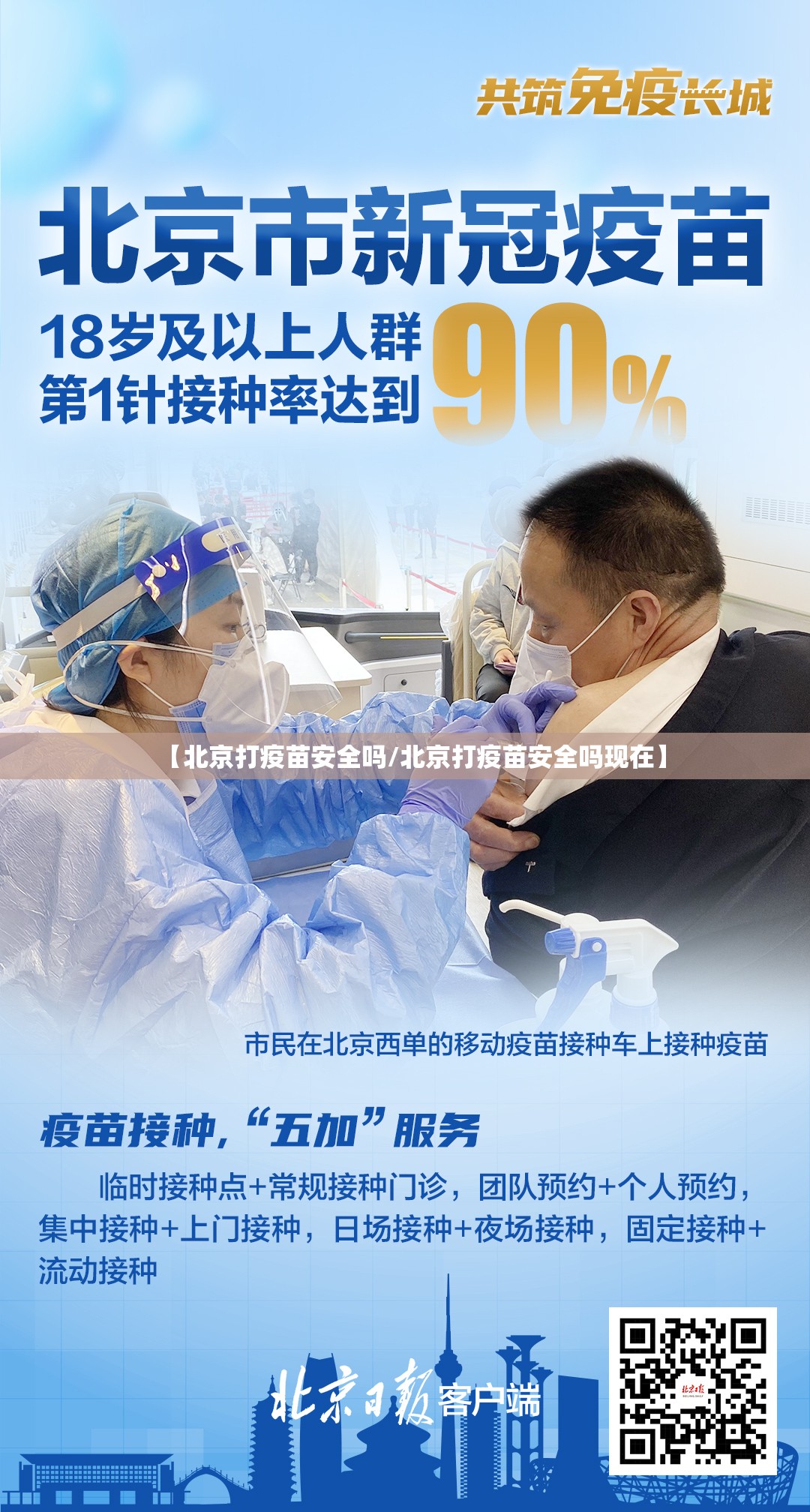

截至2023年,北京市累计接种疫苗超过数千万剂次,根据北京市卫健委发布的数据,疫苗不良反应报告率仅为百万分之几,且绝大多数为轻微反应,如注射部位疼痛、乏力、低热等,通常在1-2天内自行缓解,严重过敏反应(如过敏性休克)的发生率极低(约百万分之一),且接种点均配备急救设备和药品,可及时处理。

与国际数据对比,北京疫苗的不良反应率与辉瑞、莫德纳等mRNA疫苗相当,甚至低于某些欧美国家的报告数据,这表明北京疫苗的安全性已达到国际先进水平。

公众反馈与社会共识

在北京,疫苗接种已得到广泛认可,许多市民表示,接种后未感到明显不适,且对疫苗的保护效果充满信心,企事业单位、学校等集体组织积极推动疫苗接种,进一步体现了社会共识,政府还通过多渠道宣传疫苗知识,消除公众误解,例如针对“疫苗导致基因突变”等谣言,权威部门及时辟谣,增强了公众信任。

特殊情况与注意事项

尽管疫苗总体安全,但部分人群需谨慎接种:

- 对疫苗成分过敏者;

- 患有急性疾病或慢性病急性发作者;

- 孕妇(需咨询医生);

- 免疫缺陷人群(需评估风险)。

北京市接种点均提供预检咨询,确保接种者符合条件,疫苗保护率并非100%,因此接种后仍需做好个人防护。

北京的疫苗接种在科学研发、严格监管和实际数据支持下,安全性得到充分保障,疫苗是战胜疫情的关键工具,也是保护个人与社会健康的重要屏障,我们应基于科学理性看待疫苗,积极参与接种,共同筑牢免疫长城。

参考资料:

- 世界卫生组织(WHO)关于国药和科兴疫苗的评估报告

- 北京市卫生健康委员会疫苗接种数据公告

- 《中国疫苗管理法》及国家药品监督管理局相关规定

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏