2022年6月,从银川飞往北京的CA1226航班上检测出多名新冠肺炎确诊病例,这条消息迅速登上热搜,乘客们或许从未想到,短短两小时的航程竟成为病毒传播的温床,航班确诊事件不仅是一个孤立案例,更是中国抗疫持久战中的典型缩影——它揭示了现代化交通网络如何成为病毒传播的加速器,同时也展现了防疫系统在精准应对中的进步与困境。

航空旅行因其密闭空间、空气循环系统及乘客的高流动性,成为疫情传播的极高风险场所,医学研究表明,机舱内病毒传播风险与座位距离直接相关,但气溶胶传播可能波及整个客舱,银川-北京航线作为连接区域中心城市与首都的重要航线,通常保持高客座率,这进一步增加了疫情扩散的潜在规模,此次确诊事件发生后,疾控部门立即启动应急预案,对所有乘客进行追溯隔离,这是中国“动态清零”政策下的标准操作程序。

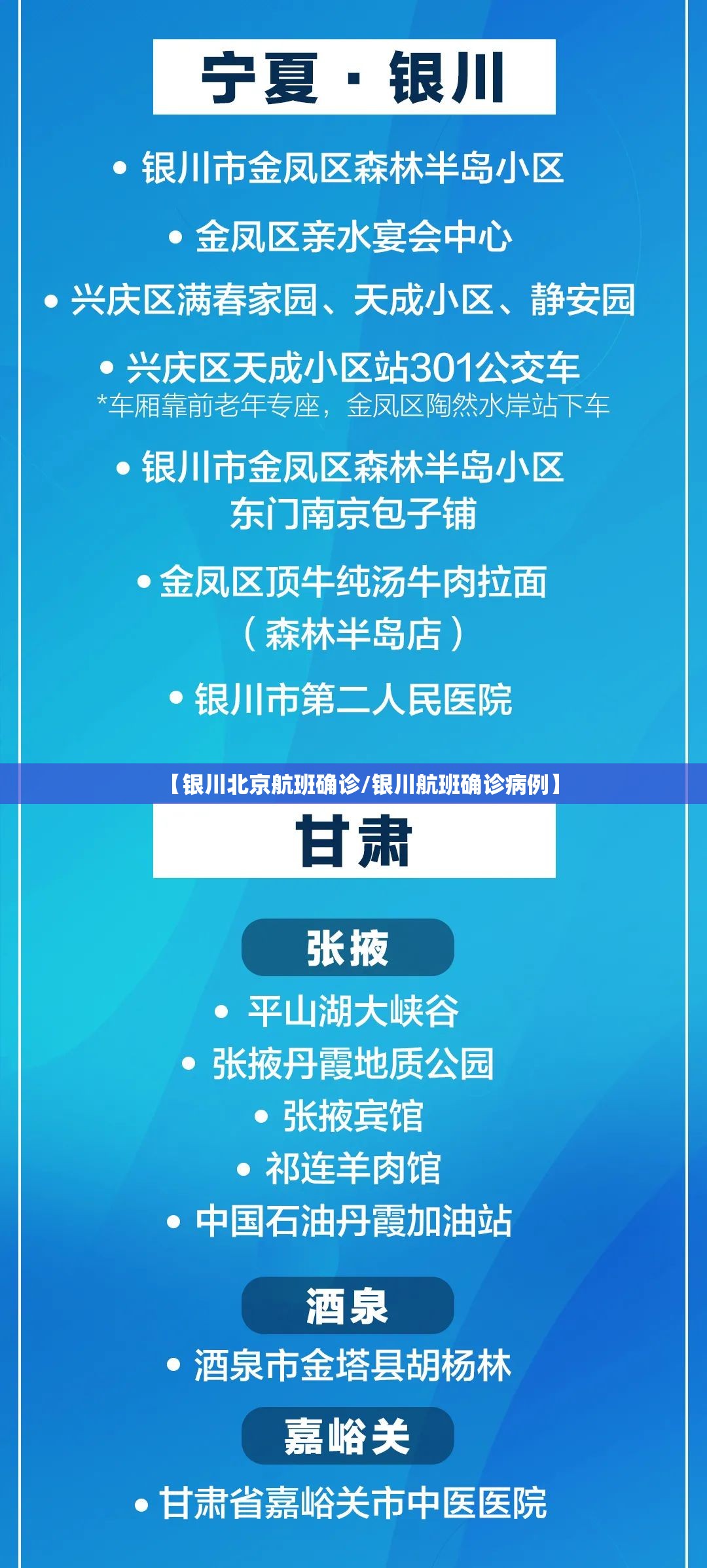

回溯此次航班确诊事件的处理过程,可以看到中国防疫体系的响应机制:通过航空公司的乘客信息登记系统,迅速锁定同机人员;利用通信大数据行程卡,追踪乘客的后续行动轨迹;启动多省市联防联控机制,对密切接触者进行集中隔离,这种高效响应机制虽然有效控制了疫情扩散,但也暴露出一些问题:乘客信息登记偶尔存在不准确情况、部分地区隔离资源紧张、以及由此产生的社会经济成本问题。

与2020年初疫情爆发初期相比,当前的航班疫情应对已经更加精准化,最初疫情期间,往往采取“一刀切”的航班熔断机制,整条航线停飞两周以上,而现在,通过更加精准的流调和风险评估,可以实现针对个别航班的管控,最大程度减少对航空运输网络的影响,这种进化体现了两年来中国防疫经验的积累和技术的进步,特别是大数据追踪能力的提升。

每一次航班确诊事件都带来深刻的社会经济影响,对乘客而言,突然的隔离通知打乱了工作与生活计划;对航空公司而言,疫情反复导致客运量波动不定;对两地经济而言,人员往来的限制影响了正常商业活动,这些成本是疫情防控不得不面对的代价,也是精准防疫需要权衡的因素。

航班确诊事件也引发了公众对防疫常态化的思考,随着病毒变异和疫情长期化,人们逐渐认识到零病例可能不再是唯一目标,如何在控制疫情与维持正常社会运行间取得平衡成为关键问题,国际上,一些国家已经转向“与病毒共存”的策略,而中国仍然坚持动态清零,这种差异反映了不同社会制度和文化背景下的防疫理念分歧。

从更广阔的视角看,银川-北京航班确诊事件只是全球疫情传播网络中的一个节点,在今天高度全球化的世界中,疫情传播已经形成复杂的网络结构,任何一个节点出现问题都可能波及其他地区,加强国际合作,共享疫情数据,协调防控措施,比以往任何时候都更加重要。

面对未来的疫情发展,我们需要更加智能化的防控手段,这包括开发更高效的空气过滤系统、推广数字健康证明的国际互认、建立更加精准的风险评估模型,也需要提升公众的科学素养,使人们能够理性看待疫情风险,既不恐慌也不松懈。

银川至北京航班确诊事件再次提醒我们,疫情防控是一场持久战,没有一劳永逸的解决方案,它考验的不仅是医疗卫生系统的应对能力,更是整个社会的韧性和智慧,在科学与理性指导下,平衡疫情防控与社会经济发展,将是未来相当长时期内的重大挑战,每一次航班确诊事件的处理经验,都在为最终战胜疫情积累宝贵的知识和实践基础。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏