在北京市远郊的一个村委会办公室里,村民老王犹豫地按下手机号码,电话接通后他紧张地报告了村干部在拆迁补偿中的不公行为,几周后,镇纪委工作人员驻村调查,最终涉事干部被问责,这个场景正在北京各个乡村悄然发生,而连接百姓与监督机构的,正是北京市设立的村干部举报电话体系,这一看似简单的沟通渠道,实则承载着基层治理现代化的重要使命。

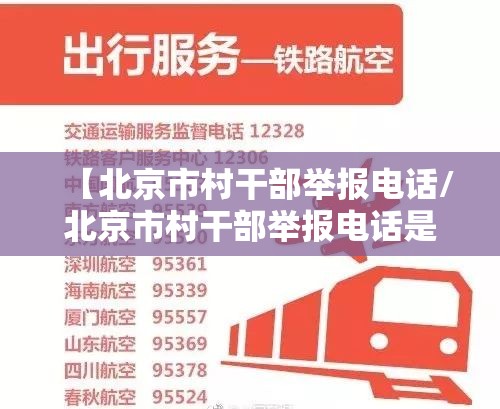

北京市作为首善之区,始终重视农村基层治理,目前已经建立起较为完善的村干部监督举报体系,通过12388纪检监察举报电话、12345市民服务热线等多渠道受理群众反映,这些电话不仅24小时畅通,还实行首接负责制,确保每个举报得到及时处理,据北京市纪委监委数据显示,2022年通过举报电话受理的村干部问题线索达3700余件,其中立案调查420件,给予党纪政务处分380人,有力遏制了群众身边的腐败问题。

举报电话制度的建立具有深远的制度价值,它是权力监督体系向基层延伸的神经末梢,打破了传统监督的空间限制,使监督触角直达“最后一公里”,这种制度设计体现了“以人民为中心”的治理理念,通过赋予普通群众监督权,形成了自上而下与自下而上相结合的双向监督机制,它也是预防基层微腐败的有效工具,通过建立常态化监督机制,使村干部时刻感受到监督的存在,从而规范权力运行。

这一制度在现实运行中仍面临诸多挑战,部分村民反映,有时举报后会遭遇“踢皮球”现象,不同部门间推诿扯皮;有的担心打击报复,不敢实名举报;还有一些地区对举报人保护机制不够完善,影响了举报积极性,从干部角度看,也存在个别诬告陷害的情况,浪费了监督资源,郊区农村老年人居多,他们更习惯面对面反映问题,对电话举报方式使用不畅,这些现实问题都制约着举报电话效能的充分发挥。

要使村干部举报电话真正成为有效的监督渠道,需要多方面的制度创新,首先应完善举报人保护机制,严格保密举报人信息,对打击报复行为零容忍,其次要建立跨部门协调机制,避免推诿扯皮,确保每个举报都有明确的责任部门和办理时限,应当推广“匿名举报反馈机制”,通过特定代码查询办理进度,解决举报人后顾之忧,对于农村老年人等特殊群体,可以设立村级代办点,协助他们通过电话反映问题。

技术的赋能也为举报电话制度注入了新活力,当前,北京市正在推进“智慧纪检”建设,通过大数据分析举报线索,识别突出问题领域;利用人工智能实现举报电话自动分类转办,提高处理效率;建立村干部廉洁档案系统,将举报信息与干部管理有机结合,这些技术创新正在让传统的电话举报焕发新的生机。

北京市村干部举报电话的背后,反映的是我国基层治理模式的深刻变革——从单向管理向多元共治转变,从被动应对向主动预防转型,从封闭运行向阳光透明转轨,每一个举报电话都是群众参与治理的具体实践,都是对权力运行的实时监督,只有当每一部举报电话都真正畅通,每一个举报都得到认真对待,每一位干部都感受到监督的存在,我们才能构建起清正廉洁、高效透明的基层治理体系。

阳光是最好的防腐剂,监督是最强的净化器,北京市村干部举报电话作为权力监督的阳光通道,正在悄然改变着京郊大地的政治生态,它不仅是反映问题的渠道,更是连接党心民心的桥梁,是推进国家治理体系和治理能力现代化在基层的生动实践,随着这一制度的不断完善,我们有理由相信,首都的乡村治理将更加清明,干群关系将更加和谐,乡村振兴战略的实施也将获得更加坚实的制度保障。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏