2020年以来,新冠疫情席卷全球,不仅考验着各国的医疗体系,也深刻影响着城市的管理与居民的生活,作为中国的两个重要城市,北京和台北在疫情中展现出不同的应对策略和现状,本文将围绕“疫情北京”和“台北有疫情吗”这两个关键词,探讨两地在疫情中的表现、挑战以及背后的社会因素,旨在提供一个全面的视角,帮助读者理解这场全球危机下的双城故事。

北京的疫情应对:高效与挑战并存

北京作为中国的首都,人口密集、国际交往频繁,疫情初期便成为防控的重点区域,自2020年初疫情暴发以来,北京迅速启动应急机制,采取了严格的封锁、核酸检测和疫苗接种等措施,在2022年春季的奥密克戎变异株传播期间,北京实施了区域管控和大规模筛查,有效控制了疫情扩散,数据显示,北京的疫苗接种率较高,截至2023年,全程接种率已超过90%,这为城市提供了较强的免疫屏障。

北京的抗疫之路并非一帆风顺,疫情反复导致经济和社会活动受到冲击,尤其是服务业和中小企业面临巨大压力,严格的防控政策也曾引发争议,如居民出行限制和隔离措施带来的不便,但总体而言,北京通过科技手段(如健康码和行程追踪)和公共合作,保持了较低的感染率和死亡率,体现了中国政府在疫情防控上的决心和能力。

台北的疫情现状:起伏中的应对与反思

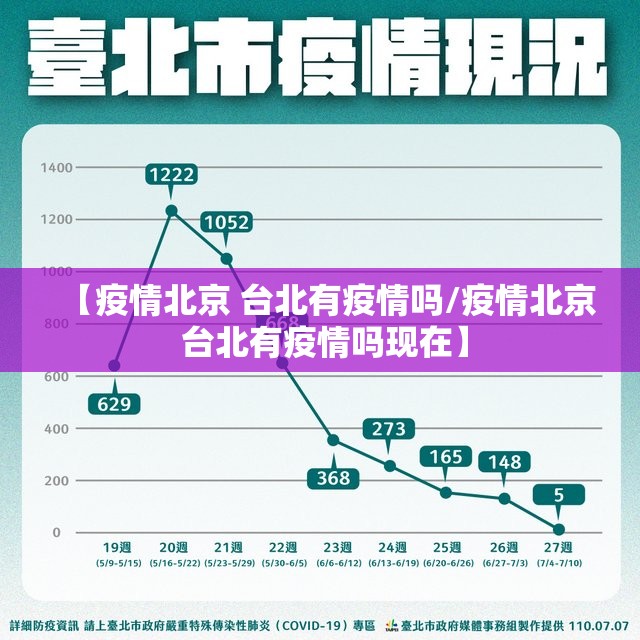

台北有疫情吗?答案是肯定的,自疫情暴发以来,台北作为台湾地区的中心城市,也经历了多次疫情高峰,2021年,台北曾出现严重疫情,医疗资源一度紧张,导致确诊和死亡病例上升,台湾地区初期采取相对宽松的“清零”策略,但随着病毒变异,政策逐步转向“与病毒共存”,2022年,奥密克戎变异株在台北广泛传播,日增确诊病例曾破万,但疫苗接种的推进(尤其是辉瑞和莫德纳疫苗的引入)帮助缓解了医疗压力。

台北的疫情应对凸显了地区特点:民众的自律性和社区合作在防控中发挥了作用,例如自愿戴口罩和保持社交距离;政治因素和资源分配问题也曾导致应对不及时,如疫苗采购争议和医疗体系超负荷,与北京相比,台北的防控更依赖社会自觉,而非强制措施,这在一定程度上反映了不同社会制度下的抗疫差异。

比较与思考:两座城市的异同

北京和台北的疫情应对虽有差异,但都面临着类似的挑战:病毒变异、经济复苏和公众心理压力,两地在疫苗接种、核酸检测和公共卫生教育方面都有积极举措,但北京得益于中央政府的集中调度和资源支持,而台北则更多依靠地方管理和国际合作,北京在疫情高峰期能快速调动全国医疗资源,而台北则需通过国际渠道获取疫苗和物资。

从数据看,截至2023年,北京的累计确诊病例和死亡人数相对较低(官方数据显示确诊数约万例,死亡数保持在个位数),而台北的感染率较高(累计确诊超百万例,死亡数千例),但这部分源于检测政策和人口密度的不同,更重要的是,疫情揭示了两地在公共卫生体系上的强弱:北京拥有更完善的应急机制,而台北在基层医疗和社区防控方面有独特经验。

疫情下的启示与未来

疫情是人类共同的敌人,北京和台北的故事提醒我们,抗疫需要全球合作与本地化策略相结合,北京的高效防控展示了集中管理的优势,而台北的“与病毒共存”路径则强调了社会适应力的重要性,两座城市都需继续优化措施,平衡健康与经济,并加强交流,以应对可能的新挑战。

疫情不仅是一场卫生危机,更是一面镜子,映照出城市的韧性与人性,通过理解北京和台北的抗疫历程,我们不仅能回答“台北有疫情吗”这样的具体问题,还能从中汲取智慧,为构建更健康、更包容的社会贡献力量。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏