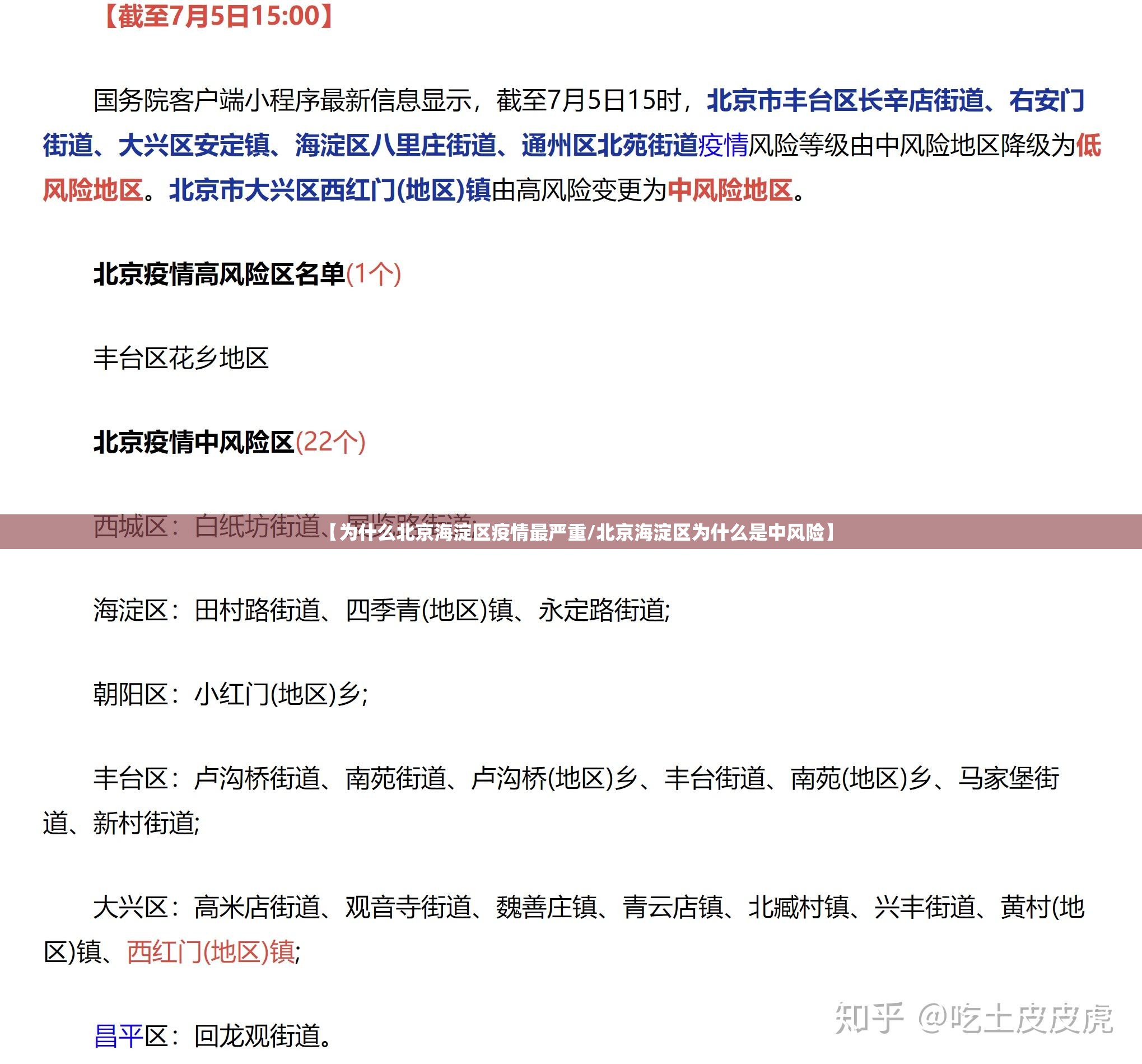

自新冠疫情暴发以来,北京市海淀区多次成为疫情焦点,感染人数和风险点位数量常居全市前列,这一现象并非偶然,而是由人口结构、经济活力、高校聚集、检测力度等多重因素交织作用的结果。

海淀区是北京市人口最多的辖区之一,根据第七次人口普查数据,海淀区常住人口超过300万,人口密度高,且流动性极大,区内拥有中关村科技园区、上地信息产业基地等众多高科技企业聚集区,每日通勤人口数量庞大,密集的人口和频繁的流动,为病毒传播提供了客观条件,人与人之间的接触频率增加,一旦出现感染源,很容易形成快速传播链。

海淀区高校云集,北京大学、清华大学等数十所高等学府坐落于此,高校是人员高度密集的场所,学生来自全国各地甚至全球,返校季和节假日的大规模人口移动增加了疫情输入和扩散的风险,校园内的集体生活,如宿舍、食堂、教室等,都是疫情防控的难点,一旦发生聚集性疫情,很容易波及整个校园甚至周边社区。

作为中国科技创新高地,海淀区经济活动活跃,中关村等地吸引了大量上班族和访客,写字楼、商场、餐饮场所人流量大,虽然防控措施严格,但奥密克戎等变异毒株的强传染性仍可能突破防护网,海淀区交通网络发达,地铁线路密集,通勤高峰时段的人群拥挤也为病毒扩散埋下了隐患。

疫情监测和检测力度也可能是海淀区病例数较多的原因之一,海淀区医疗资源丰富,检测点分布广泛,核酸检测和抗原筛查的覆盖面更大、频率更高,这意味着,相对于其他区域,海淀区更有可能及时发现并报告感染病例,表面上的“严重”可能部分源于其更高效、更透明的监测体系。

社会因素也不容忽视,海淀区居民整体教育水平和健康意识较高,出现症状后主动就医和检测的意愿较强,这可能导致更多病例被及早发现并计入统计,该区涉外交流较多,国际疫情通过入境人员输入的风险相对较高。

疫情防控是一场动态的、复杂的系统工程,海淀区因其独特的人口、经济、教育和地理特征,更易受到疫情冲击,病例数量多并不代表防控不力,相反,它可能反映出该区在疫情监测和公开方面的透明度,在未来的防控中,或许需要更精准地识别风险点,平衡疫情防控与社会经济生活,探索更科学、更人性化的长效策略。

面对疫情,海淀区的情况提醒我们,病毒传播与人类活动密不可分,在密集的城市空间中,唯有科学防控、全民配合,才能筑起最坚实的防线。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏