2020年初,新冠疫情席卷全球,北京作为中国的首都,迅速采取了一系列严格的防控措施,在疫苗研发成功后,北京市积极推进疫苗接种工作,截至目前,疫苗接种率已超过90%,随着疫苗接种的普及,疫苗后遗症”的讨论也逐渐增多,本文将从科学角度探讨这一问题,并结合北京的情况进行分析。

疫苗的安全性

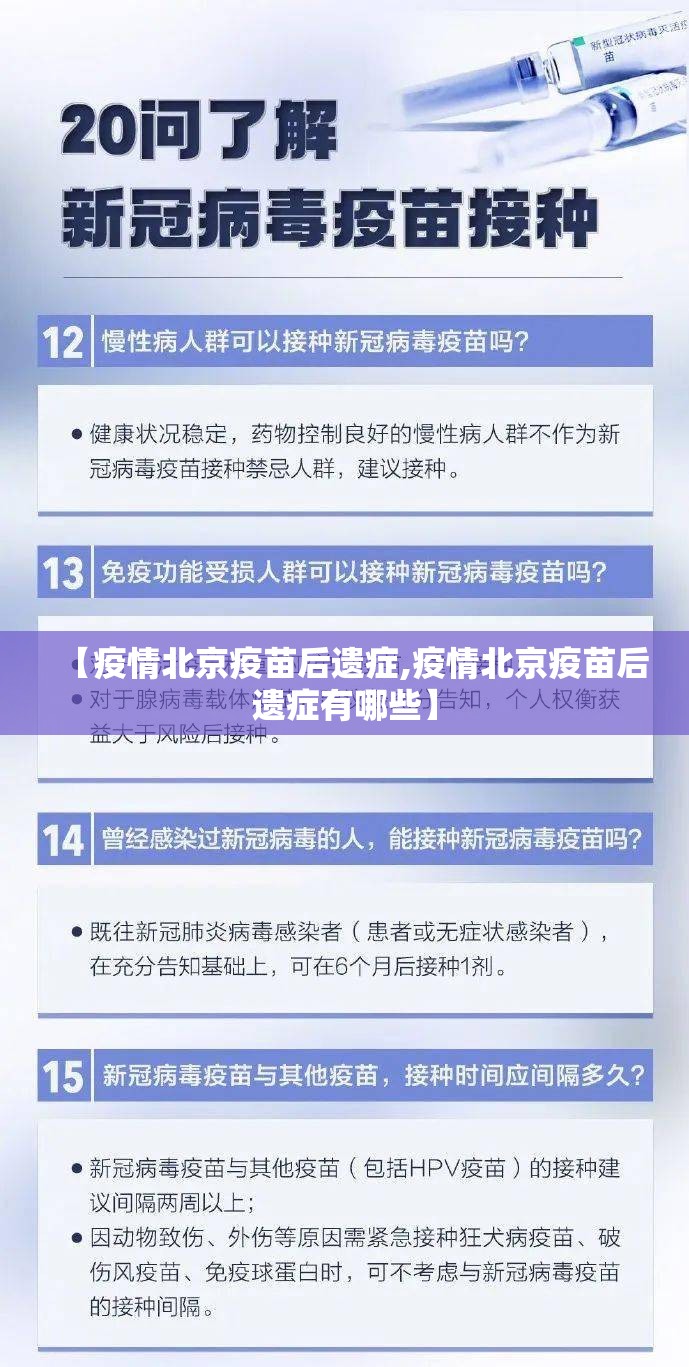

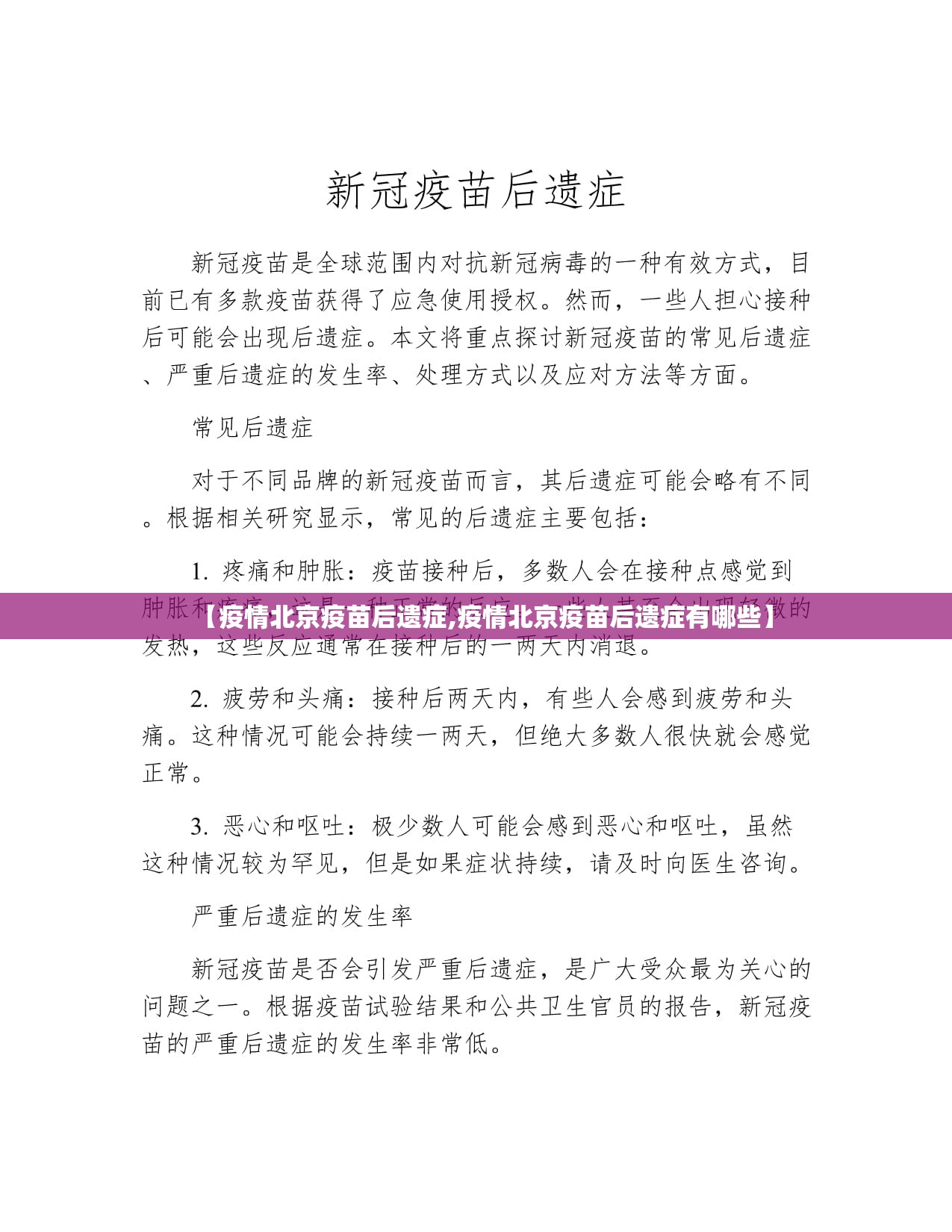

疫苗的研发和审批过程严格遵循科学规范,中国的疫苗研发经历了多期临床试验,确保其安全性和有效性后才投入使用,北京市在推广疫苗接种时,也建立了完善的监测机制,对接种后的不良反应进行实时跟踪和记录,根据北京市卫健委发布的数据,绝大多数接种者仅出现轻微反应,如注射部位疼痛、疲劳或低烧,这些症状通常在几天内自行消失。

后遗症”的误解

“后遗症”一词通常用于描述疾病或治疗结束后长期存在的健康问题,在疫苗领域,这一术语常常被误用,疫苗的不良反应通常是短暂和轻微的,极少数人可能出现严重过敏反应,但这种情况极为罕见,且医疗机构能够及时处理,没有科学证据表明新冠疫苗会导致长期或永久性的健康问题。

北京的情况

北京市在疫苗接种过程中,高度重视透明度和科学性,通过官方渠道定期发布疫苗接种数据和不良反应情况,避免了不实信息的传播,北京市还设立了专门的咨询平台,为市民解答关于疫苗的疑问,帮助公众理性看待疫苗接种。

心理因素与社会影响

除了生理反应,心理因素也在“疫苗后遗症”的讨论中扮演了重要角色,部分接种者可能因焦虑或恐慌而将某些不适归咎于疫苗,这种现象在心理学上称为“心因性反应”,社交媒体上流传的不实信息也可能加剧公众的担忧,北京市通过科学宣传和舆论引导,有效减少了这类心理影响的扩散。

未来的挑战

尽管疫苗的安全性得到了广泛认可,但科学界仍在持续关注接种后的长期效果,北京市表示将继续加强监测和研究,确保公众健康,随着病毒变异和疫情发展,疫苗的接种策略也可能需要调整,例如加强针的推广。

新冠疫情是一场全球性的挑战,疫苗是战胜疫情的重要工具,疫苗后遗症”的讨论,应基于科学证据而非臆测,北京市通过科学的防控措施和透明的信息披露,为全国乃至全球提供了宝贵的经验,公众应保持理性,相信科学,共同为终结疫情努力。

通过以上分析,我们可以看到,疫苗的安全性是有保障的,而所谓的“后遗症”更多是一种误解或心理作用,在未来的疫情防控中,科学和理性仍是我们最有力的武器。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏