当"北京疫苗接种安全吗"的疑问在公众话语中泛起涟漪,其背后折射的远非单纯的医学疑虑,而是现代风险社会中对技术系统与制度信用的深层叩问,在北京这座超大型城市的免疫图景中,每一支疫苗的流动都承载着科学实证的铁律与公共责任的重量——安全不是偶然的馈赠,而是系统工程的必然产出。

北京疫苗接种安全性的基石,深植于科学监管与质量控制的铜墙铁壁,从疫苗研发的伦理审查、临床试验的严格监督,到生产环节的GMP标准执行,再到冷链物流的实时温度监控,北京建立了一套全链条、可追溯、无缝衔接的监管生态系统,科兴、国药等疫苗企业不仅需通过国家药监局的审评,还必须接受北京市药品检验研究院等机构的额外抽检,大数据监管平台使每支疫苗拥有了独一无二的"电子身份证",流通过程中任何异常都将触发自动预警,这种将技术监控与制度约束熔于一炉的体系,构筑了疫苗安全的第一道防线。

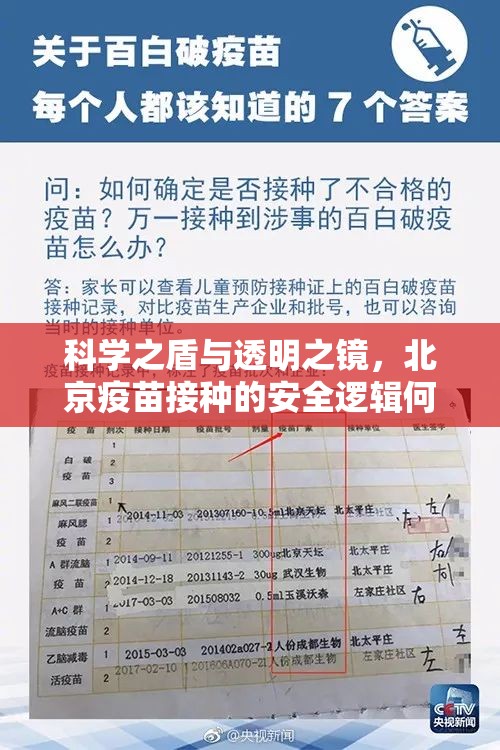

透明性机制是破解安全疑虑的核心密码,北京市通过多渠道疫情发布会、官方网站数据更新、社区通知系统,将疫苗接种数量、不良反应监测结果、异常反应处置案例转化为公共信息产品,当海淀区某接种点报告一例轻微过敏反应后,疾控部门两小时内即发布情况说明及处置流程;当市民通过"京心相助"平台查询接种信息时,不仅能知晓疫苗批号与生产日期,还能获取该批次疫苗的质检报告链接,这种将专业数据转化为可感知公共信息的"透明度转化",在不确定性与恐慌之间筑起了理性认知的堤坝。

社会信任的构建是一场精细的社会技术实践,北京采用"专家解读+社区动员+体验共享"的三维策略:钟南山、张文宏等权威专家在媒体上解构疫苗原理;社区工作者通过邻里网络进行针对性答疑;已接种市民在社交媒体分享体验形成口碑传播,朝阳区某社区甚至组织"接种观察团",邀请居民代表参观冷链中心和接种点,这种将科学话语、在地知识与亲身体验交织的信任编织术,使疫苗安全从抽象概念转化为可触摸的社会事实。

北京模式的成功本质上反映了技术治理与制度优势的有机融合,德国社会学家贝克的风险社会理论指出,现代性风险必须通过更高水平的理性化来化解,北京将疫苗接种安全转化为可测量、可监控、可改进的技术指标,通过每日安全评估报告、每周舆情分析、每月专家研判会制度,实现风险的超前识别与系统防控。"党政主导-部门协同-社区落实-公众参与"的多元共治网络,使疫苗安全成为全社会共同生产的公共产品。

比较视野更能凸显北京疫苗安全体系的独特价值,相较于某些国家因联邦制导致的监管碎片化,北京的统一指挥体系确保了标准执行的一致性;相对于某些地区反智思潮对疫苗推广的阻碍,北京的科学传播有效消解了信息不对称;对比某些发展中国家冷链系统的薄弱,北京的数字化监控网络实现了疫苗存活率的极限保障,这些制度效能并非偶然,而是基于对人民健康权优先性的深刻认知与组织化实现。

当国际社会仍在疫情波涛中颠簸前行时,北京用超过90%的疫苗接种率为城市构筑了免疫屏障,每一组安全数据背后,是无数科研人员的不眠之夜、监管者的严格执守、社区工作者的细致沟通、普通市民的理性选择,北京疫苗接种的安全性,已沉淀为一种系统性的安全文化——它既体现在实验室的精密仪器中,也流淌在社区接种点的有序队列里;既镌刻在严格的操作规程上,也绽放在市民安心的面容中。

这座千年古都用现代治理智慧证明:疫苗安全绝非天然存在,而是通过科学精神、制度创新与社会信任共同熔铸的公共产品,北京答卷的核心启示在于,公共卫生安全的实现不能依赖单一技术或强制手段,而需构建一种贯穿研发、监管、分配、沟通全流程的生态系统——其中每个环节都渗透着对生命的敬畏与对理性的坚守。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏