当“非必要不旅行”的冰冷广播在沈阳桃仙国际机场穹顶下回荡,旅客们拖着疲惫身躯在蜿蜒隔离带间缓慢移动时,一个巨大的防疫剧场正在上演精密编排的生命仪式,这座东北亚重要航空枢纽已被改造成巨型生物安全装置,每个细节都在诉说着后疫情时代国家机器与个体命运之间微妙而紧张的对话,沈阳机场的防疫措施绝非简单的技术操作手册,而是折射中国式现代化治理中控制与关怀、效率与温情、集体理性与个体体验的复杂光谱。

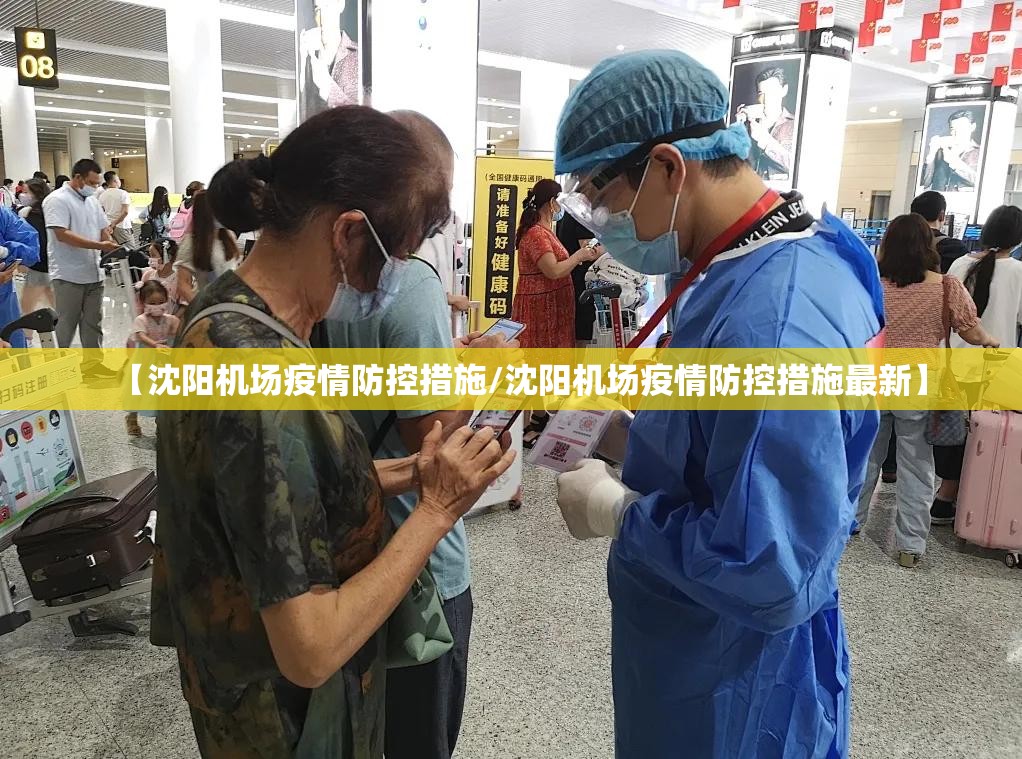

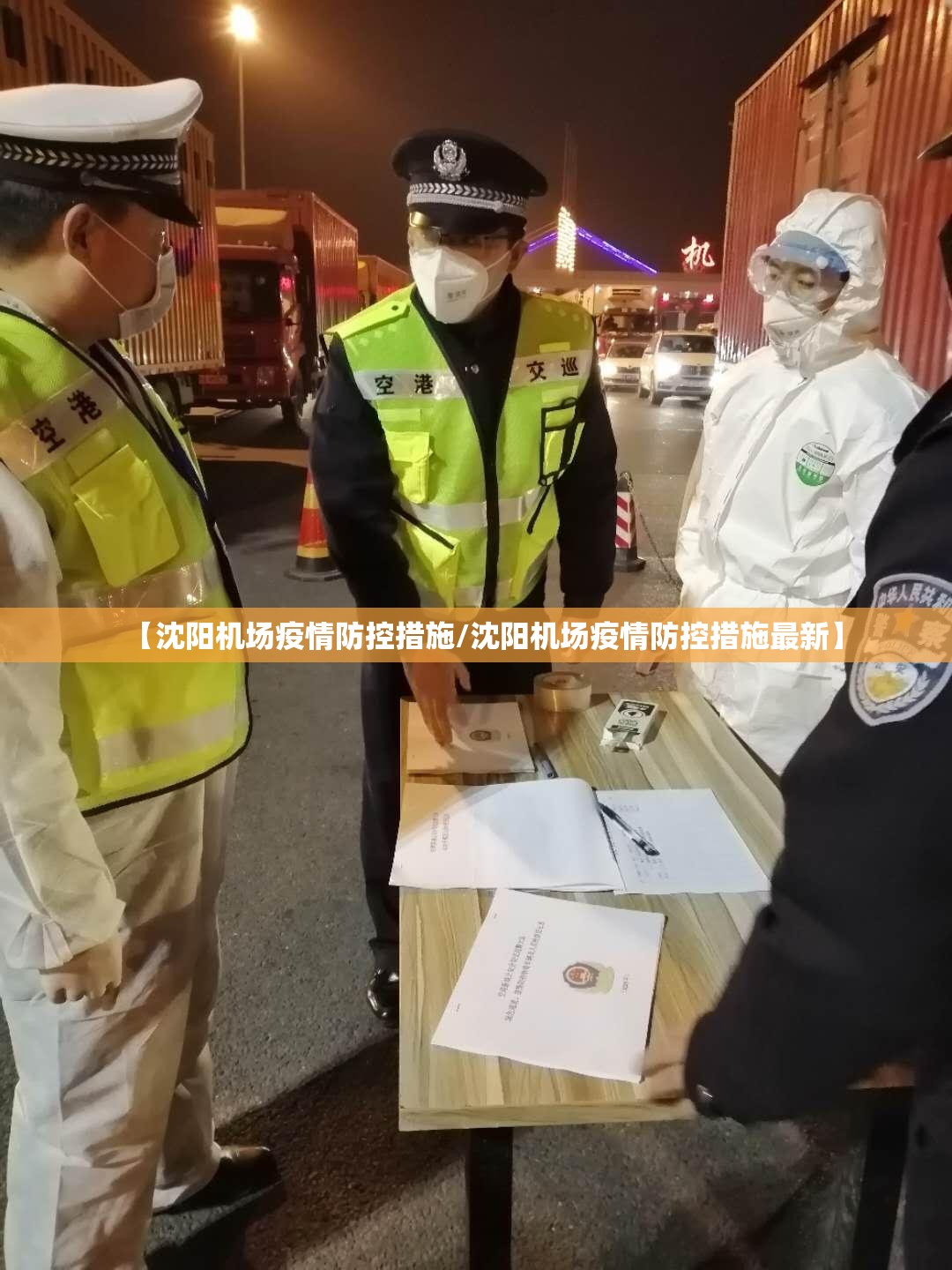

沈阳机场构筑起“数字铁幕”的三重防线,堪称当代生物政治学的完美标本,第一重“智能预判防线”早已在旅客登机前悄然启动——远端防控系统通过大数据分析旅客行程轨迹,高风险人群在踏入机场前就已进入预警名单,第二重“物理隔离防线”在机场空间展开极致演绎:红外热成像仪以0.3秒的速度完成体温筛查,负压隔离舱如现代版诺亚方舟散落在航站楼各处,空气净化系统以每小时数次的速度循环消毒,最令人叹为观止的是第三重“数字追踪防线”:防疫健康码与行程码的双码联查,蓝牙信标精准记录人员动线,人脸识别系统无缝衔接核酸检测数据,这套环环相扣的防控体系,使机场变成了德勒兹笔下的“控制社会”微观模型,每个身体都成为可追踪、可分析、可管控的数据节点。

然而在这严密的控制架构中,却生长出意想不到的人性化缝隙,凌晨两点抵达的国际航班廊桥旁,“暖心驿站”提供冒着热气的姜茶;隔离带旁穿着防护服的工作人员背上写着“沈阳光膀子欢迎您”的幽默标语;为老年旅客开辟的无健康码通道,志愿者耐心地手把手协助操作,这些细节构成福柯“治理术”中罕见的温情注脚,揭示出防疫措施不仅是硬性控制,更是一种情感劳动和关系实践,特别值得注意的是对特殊群体的关怀设计:母婴隔离区配备专业护理人员,心理疏导室为焦虑旅客提供支持,甚至宠物托运也有专门的防疫方案,这种刚性制度下的柔性变通,恰似一道微光穿透了生物政治的铁幕。

任何精密系统都存在不可避免的裂缝,留学生王同学的经历颇具代表性:因目的地城市政策突变,他在机场滞留区经历了27小时的漫长等待,“每个环节都符合流程,但整合起来却成了系统迷宫”,外籍商务人士史密斯先生则抱怨:“防疫说明只有中文版本,我就像在迷宫里盲闯。”这些个体叙事暴露出系统刚性带来的隐性暴力——当防控效率成为绝对优先时,人的复杂性和意外性往往被系统忽略,更深刻的问题在于,这些措施在无形中重塑着社会关系:保持社交距离的标识切断了人与人之间的随机互动,“非接触式服务”消除了服务中的情感交流,我们正在习惯将他人首先视为潜在风险源而非交往对象。

沈阳机场的防疫剧场实际上是国家治理美学的集中展演,擦拭得锃亮的隔离栏杆、志愿者整齐划一的动作、标识系统严格的视觉规范,共同构成了一种秩序美学,这种美学既传递安全信心,又隐含着规训意图——通过环境的绝对秩序来引导行为绝对规范,然而这种美学背后隐藏着深刻的现代性困境:我们越是追求绝对安全,就越需要放弃更多自由;防控越精准有效,个体就越被简化为可管理的数据点。

在疫情成为持久战的今天,沈阳机场的防疫措施如同一面多棱镜,折射出中国现代化进程中的根本矛盾:如何在维持高效治理的同时保有人的温度?如何在确保集体安全的同时尊重个体尊严?这些措施既展现了国家能力建设的惊人成就,也暴露了工具理性过度扩张的风险,真正的挑战或许在于,我们能否在数字铁幕上打开更多人性窗口,在生物政治管控中保留伦理考量,让防疫系统不仅是高效的安全机器,更是充满人文关怀的生命港湾。

当最后一班航班消失在夜幕中,消毒液的气味依旧在机场空气中弥漫,这些措施已经超越单纯的公共卫生意义,成为解读中国式现代治理的密码——它既是我们这个时代的必然选择,也包含着值得持续反思的深刻悖论。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏