澳门街头重现久违的人潮,霓虹灯映照着一张张卸下口罩的脸庞,当“疫情再次清零”的捷报传遍大街小巷,一种复杂的情绪在空气中流动——既有卸下重负的短暂喘息,又夹杂着对下一轮暴风雨将至的隐秘恐惧,这座城市的呼吸仿佛被装上了暂停与重启的开关,每一次清零不是终结,而是下一场循环的序幕,在光鲜的统计数字背后,一场关乎现代治理逻辑的深层危机正悄然浮现。

澳门的疫情清零堪称一场精密运转的科技胜利,全域检测的速度一次次刷新纪录,电子围栏织就天罗地网,行程追踪达到近乎完美的覆盖率,这些冰冷的技术符号堆砌起令人安心的堡垒,却也暴露了治理思维的机械性依赖——将复杂多变的社会生态简化为可量化的数据模型,将活生生的人群抽象为移动的坐标点,这种“数据至上”的防控范式犹如一把双刃剑,在高效阻断病毒的同时,也在社会肌理上划出无形的裂痕,当人的体温、轨迹、核酸结果成为合格公民的通行证,那些无法被编码的真实疾苦与生存困境,是否就在宏大叙事中被悄然抹去?

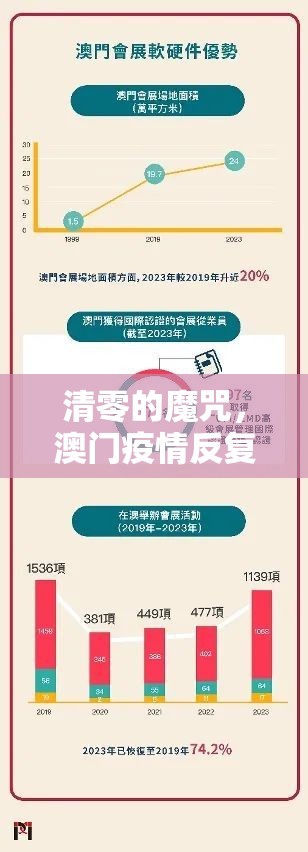

每一次疫情反复都在无情地透支两种资本:经济血脉与社会信任,澳门的命脉系于四方来客,但“开关”的不可预测性已让全球投资者陷入决策困境,更为致命的是公众情感的疲惫与信念的腐蚀——首次清零时的欢欣鼓舞,到再次清零时的谨慎观望,民众对权威公告的应激反应逐渐钝化,这种“狼来了”的心理效应正在瓦解集体行动的心理基础,当防疫从特殊时期的非常手段异化为日常生活的永恒背景板,人们开始学会在间歇性封控与临时性自由之间进行精密的生存计算,公共精神的火苗则在计算中逐渐黯淡。

澳门疫情清零-反弹的循环怪圈,折射出全球后疫情时代治理范式的根本困境,我们沉迷于制造“可控幻象”,企图通过越来越复杂的技术手段来驯服不确定性这只巨兽,澳门模式在表面上复制了中国大陆的防疫逻辑,却忽视了关键差异——作为微型外向型经济体,其承受长周期封闭的阈值远低于大陆,这揭示出治理现代化进程中普遍存在的“政策移植”谬误:将特定情境下的成功经验剥离具体条件,当作普适性蓝图强行推广,而在“清零”成为绝对政治正确的语境下,任何对可持续防控路径的探索都可能被贴上异端的标签,从而扼杀了知识更新的可能性。

要真正跳出这场西西弗斯式的悲剧,需要一场治理哲学的深刻革命,首先必须承认“绝对安全”是代价高昂的海市蜃楼,将目标从消灭病毒调整为管理与共处,建立韧性而非脆性的防疫体系,澳门可凭借其独特优势探索新模式——利用高度数字化的基础推行精准分级防控,避免“一刀切”对经济民生的毁灭性打击;建立透明、专业的风险沟通机制,将公众从被动服从者转变为知情参与者;更重要的是,在疫情间歇期大力投资医疗系统扩容与公共卫生短板建设,而非陷入警报解除-放松投入-危机再现的恶性循环。

澳门疫情再次清零不应是又一个自我庆祝的终点,而必须成为反思的起点,当全球站在与病毒长期共存的十字路口,真正的胜利不在于多少次将感染数字归零,而在于能否构建起能抵御未来冲击、尊重个体尊严、平衡多元价值的治理生态,澳门的困境与抉择,将成为所有寻求现代化治理社会的一面镜子——照见的不仅是抗疫的得失,更是人类在不确定性迷雾中前行的智慧与勇气。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏