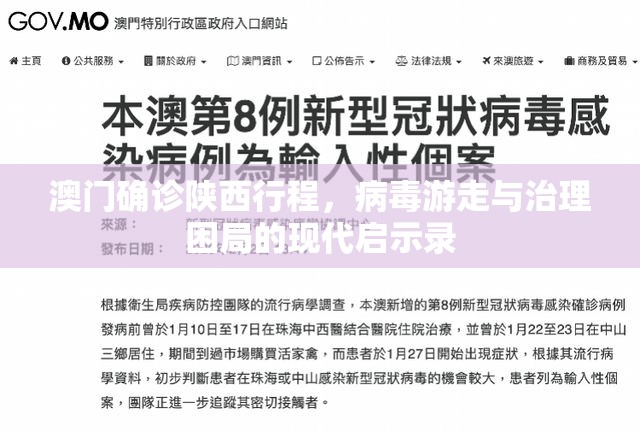

澳门一纸确诊通报,竟在千里之外的陕西激起涟漪,当确诊者的行程轨迹被公之于众,一场跨越地域的防疫协作迅速展开,这起事件表面上是一次常规的公共卫生应对,实则折射出全球化时代病毒传播的新特征与区域治理的深层困境,病毒不认边界,在人类精心构筑的行政壁垒间自由游走,迫使我们必须重新审视传统防疫模式的局限性。

澳门确诊者的陕西行程轨迹,构成了一幅病毒传播的微观地理图,从历史视角看,传染病的空间传播从来都是对人类连接模式的忠实映射,十四世纪黑死病沿着丝绸之路商队足迹蔓延,十九世纪霍乱借着蒸汽船与铁路网络跨洋过海,今日新冠病毒的传播,同样遵循着人类活动的基本规律——经济联系越紧密、人员往来越频繁的通道,越是病毒传播的高速路,澳门作为国际自由港,陕西作为内陆交通枢纽,二者的连接本就是中国内外循环的重要接口,病毒借此通道传播几乎具有某种必然性。

深入分析此次事件中的区域协作机制,可见其呈现出典型的“压力-响应”特征,澳门确诊信息一经确认,便触发了跨区域联防联控机制:陕西方面迅速启动排查,追溯密切接触者;澳门方面及时通报行程细节;两地建立信息共享渠道,这套机制看似运转流畅,实则暴露了区域治理的碎片化困境——各行政单元首先对自身辖区负责,其次才考虑区域整体利益,这种“各自为政”的倾向在疫情初期尤为明显,信息共享存在时滞,标准执行存在差异,资源调配存在壁垒,正如一位公共卫生专家所言:“病毒传播的速度总是快于官僚系统的反应速度。”

特别值得注意的是,突发公共卫生事件中的个人隐私权与公众知情权之间的张力在此次事件中尤为凸显,确诊者的行程轨迹被详细公布,引发了一场关于隐私边界的社会讨论,支持者认为,详尽的信息公开是有效防控的前提;反对者则担忧这可能导致对确诊者的污名化,澳门和陕西当局在信息披露方面采取了相对平衡的策略——既提供了必要的流行病学信息,又对个人身份信息进行了处理,这种平衡实则反映了现代社会风险治理的两难:过度透明可能侵犯个人权利,信息不足又可能危及公共安全。

进一步而言,这起事件揭示了我国防疫体系存在的结构性弱点,我们对“硬隔离”和行政手段的过度依赖,在应对零星散发病例时显得效能递减,澳门-陕西疫情链表明,病毒传播正在变得更加隐匿和不可预测,依靠传统的人海战术和运动式防控难以持续,更有效的策略应该是建立在多层次、网络化的区域协作基础上,既要有统一协调的指挥系统,又要赋予地方足够的灵活应对空间,形成一种“弹性治理”模式。

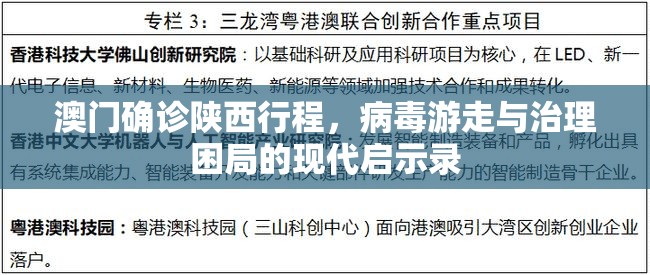

面对疫情的长周期化和常态化,我们需要构建更具韧性的公共卫生体系,这要求打破行政区划的刚性约束,建立真正意义上的区域公共卫生共同体,具体而言,需要统一疫情监测标准,共享实时数据,协调防控措施,互认检测结果,建立应急资源联合储备和调配机制,只有当地域间的合作从临时性应对转向制度化运作,我们才能在全球化的病毒传播网络中建立起有效的防御体系。

澳门确诊者的陕西行程,既是一次突发公共卫生事件,也是一次压力测试,检验着我国区域治理的成色,病毒的随机游走不断提醒我们,在高度互联的世界里,没有任何一个地方能独善其身,唯有超越地域局限,构建更加协同、灵活、韧性的治理网络,人类才能在与病毒的漫长较量中赢得主动,这场疫情终将过去,但它所揭示的治理难题,仍需我们长久思考和解决。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏