"澳门入境杭州要隔离吗?"——这个看似简单的提问,在2022年的搜索引擎上日均搜索量曾突破十万次,每一个输入这串字符的手指背后,都连接着一个具体的人生:或许是赶着参加婚礼的伴娘,或许是急于探望病危亲人的子女,或许是担心错过商务签约的企业主,在疫情三年间,这类问题构成了普通人与国家防疫机制最直接的对话方式,而答案的变迁,恰如一枚棱镜,折射出中国防疫政策从紧急应对到精准防控,最终迈向开放包容的完整光谱。

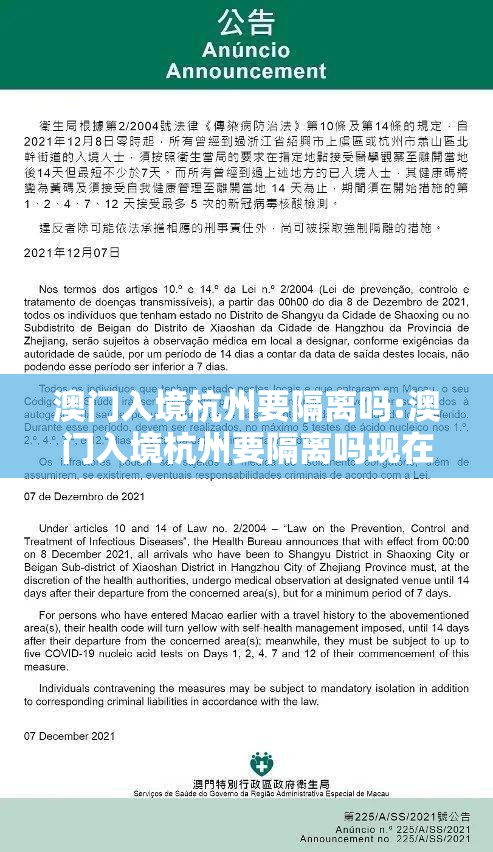

疫情防控本质上是一场信息与风险的赛跑,2020年初,当病毒序列尚未完全解码,当传播途径还存在诸多未知,一刀切的隔离政策成为最理性的选择,澳门虽长期保持低风险,但作为国际旅游城市,其潜在的输入风险不容忽视,那个时期,"14+7"、"7+7"等数字组合成为全民通用语,杭州萧山国际机场的隔离带划分出可见的安全界限,这种看似"简单粗暴"的政策,实则是面对巨大不确定性时,以空间换时间的战略决策——用物理隔离阻断病毒可能传播的每一条路径,为疫苗研发、流调能力建设争取宝贵窗口期。

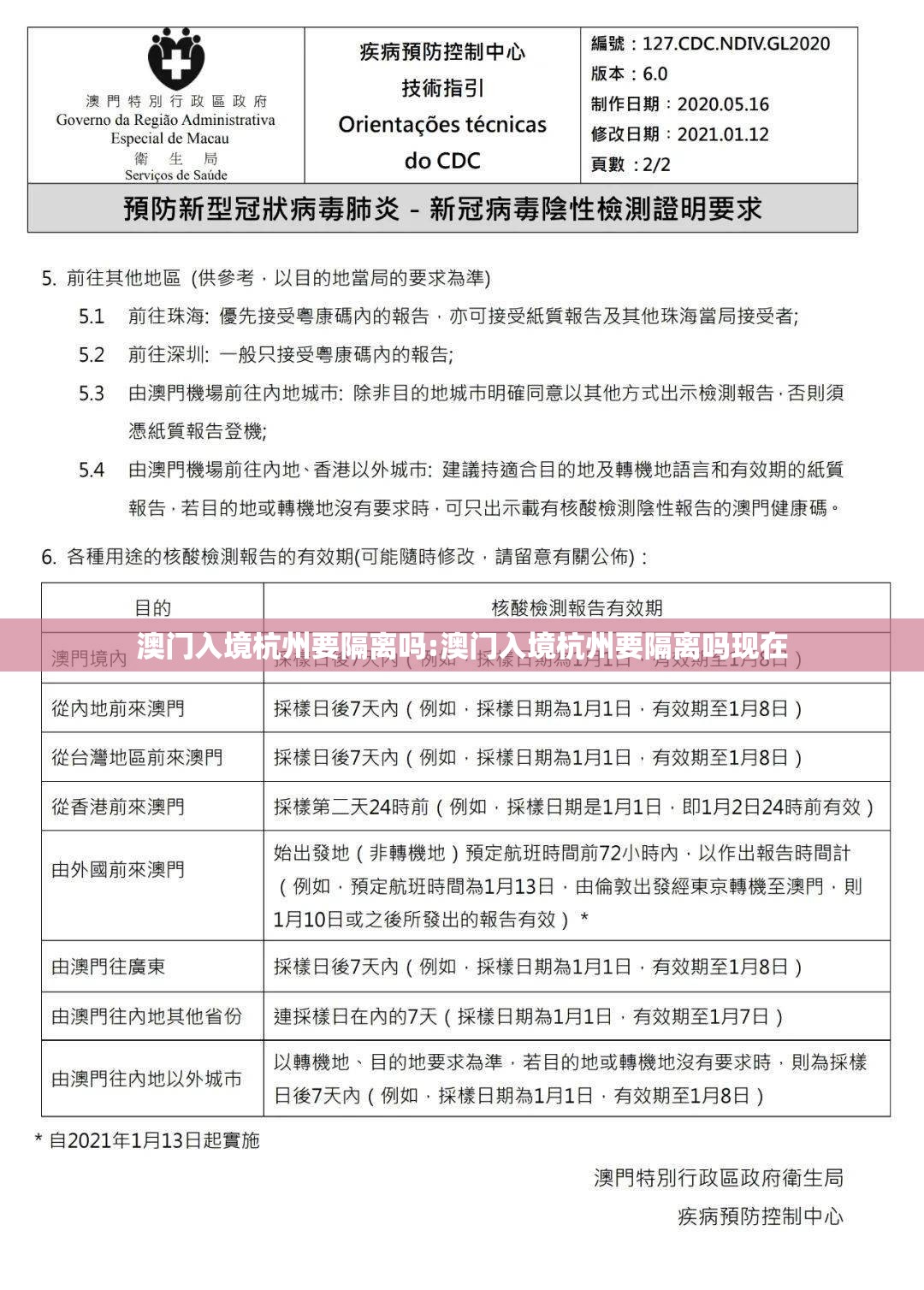

精准防控的要义在于动态调整,随着疫苗接种率攀升和病毒研究深入,防疫政策开始显现出惊人的细腻度,最鲜明的转折点,当属"健康码"系统的跨省互认机制,澳门居民入境前完成转码操作,将其健康码信息无缝对接内地系统,这套数据桥梁的搭建,使得基于个体风险的差异化管控成为现实,政策不再简单回答"是否隔离",而是分解为更精细的层次:"持何种疫苗接种证明"、"出发地是否为中高风险区域"、"核酸检测阴性证明时效"——每一个变量都可能改变最终答案,杭州各社区街道办的热线电话里,工作人员不再机械重复规定,而是详细询问具体情况,给出定制化建议,这种转变标志着防疫从粗放式管理迈向精准化治理,技术赋能使得政策能够兼顾安全效率与人文关怀。

任何防疫政策都无法在真空中运行,其最终成效高度依赖公众的理解与配合。"澳门入境杭州要隔离吗"的搜索热度,本身就折射出民众对规则遵从的意愿——他们试图理解并遵守规则,而非盲目抗拒,澳门与内地一衣带水,每日有数以千计的居民需跨境工作、求学,政策的丝毫变动都牵动无数家庭,杭州12345热线曾记录下一个动人案例:一位澳门母亲为照顾杭州突发疾病的幼儿,在24小时内完成核酸检验、转码申请和社区报备,所有流程清晰可循,她在电话里哽咽道谢:"没想到这么快就能通。"政策的人性化温度,正体现在对这些特殊需求的弹性处理中,体现在对"隔离必要性"与"民生紧迫性"的不断权衡中。

当2023年1月8日中国对新冠病毒感染实施"乙类乙管"后,澳门入境杭州的隔离要求彻底成为历史,这个曾经牵动人心的问题,被时代画上了句号,其演变历程留下的启示远未过时:重大公共危机应对中,没有一成不变的完美方案,只有基于科学证据、技术能力和人文精神的动态调整,从最初的严防死守到后来的精准防控,政策演进背后,是对病毒认知的深化,是治理能力的提升,更是对"人民至上、生命至上"理念的践行。

站在后疫情时代回望,那句"要隔离吗"的询问已化作一段集体记忆,记录了一个社会在特殊时期的坚韧、智慧与包容,它提醒我们,公共政策的终极评判标准,不仅在于其科学性的坚实,更在于其对每一个体命运的真切关照——正如一位杭州市民所言:"我们隔离的是病毒,从来不是人心。"这段防疫历程积累的数据资源、跨部门协作机制和社会动员经验,将继续转化为未来应对各种公共危机的宝贵资产,默默守护着每一段跨越山海的重逢。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏