内蒙古自治区首府呼和浩特市再次面临新冠疫情的严峻挑战,随着确诊病例和无症状感染者的增加,流调溯源工作成为防控的重中之重,呼和浩特市疫情防控指挥部连续发布多条“急寻”公告,紧急寻找与确诊病例存在轨迹交集的人员,这场与时间赛跑的防控阻击战,不仅考验着城市的应急能力,也牵动着每一位市民的心。

疫情突发,急寻成为关键措施

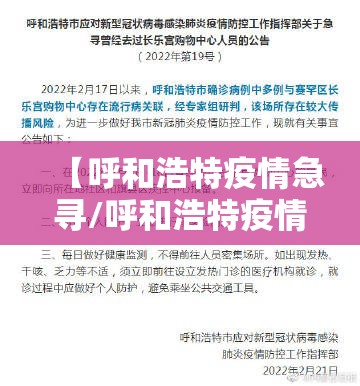

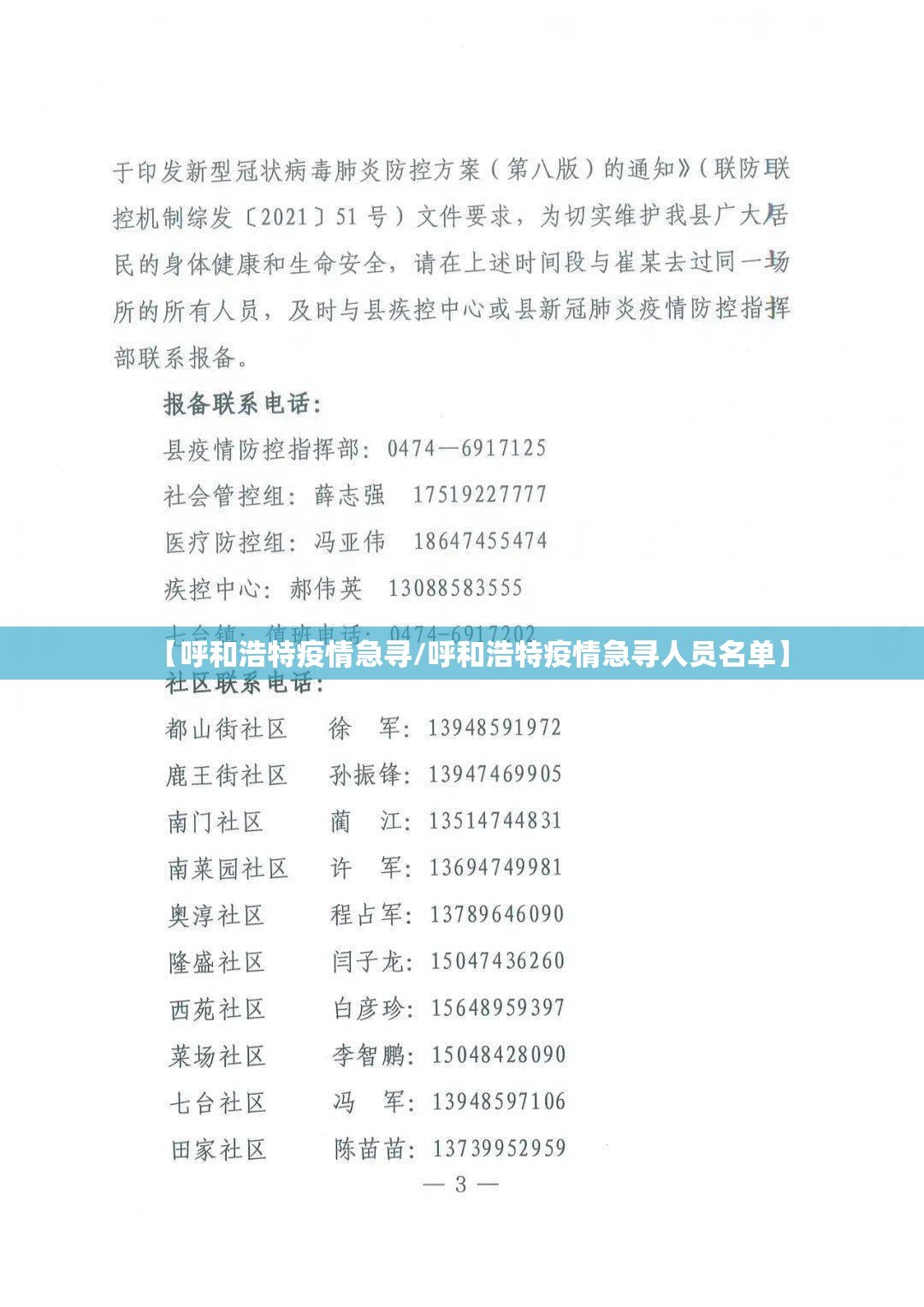

呼和浩特市本轮疫情始于10月初,病毒传播速度快、隐匿性强,给防控工作带来了极大压力,为迅速切断传播链,当地疾控部门通过大数据分析和现场流调,及时公布确诊病例的活动轨迹,并紧急寻找可能接触的人员,这些“急寻”信息通常通过官方媒体、社区通知、短信推送等多渠道发布,要求相关人员立即向所在社区报备,并配合落实隔离、核酸检测等防控措施。

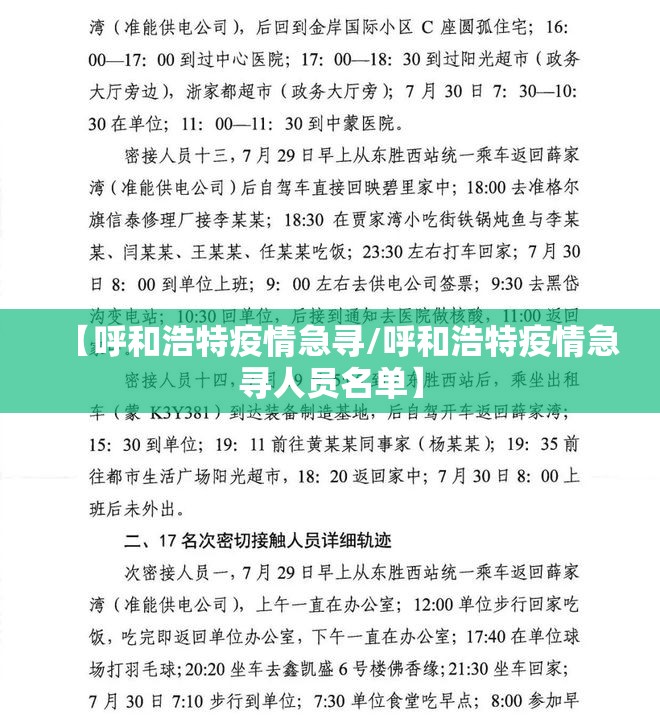

某确诊病例曾于10月5日至7日期间多次前往赛罕区一家超市购物,疾控部门迅速锁定时间段,并紧急寻找同一时段内的购物者,这种“急寻”机制不仅能够快速发现潜在风险人群,还能最大限度减少疫情扩散的可能。

急寻背后的科学防控逻辑

“急寻”是流行病学调查中的核心环节,其本质是快速识别和管理密切接触者与次密切接触者,在呼和浩特的疫情防控中,急寻工作体现了以下科学原则:

- 精准溯源:通过轨迹还原,疾控人员可以精准定位病毒传播的节点,从而采取有针对性的管控措施。

- 快速响应:疫情初期是阻断传播的关键窗口期,急寻要求以小时为单位完成人员排查,确保“不漏一人”。

- 公众参与:急寻信息通过公开渠道发布,充分调动市民的主动性,形成群防群控的强大合力。

急寻工作也面临挑战,部分市民可能因担心隔离或检测而隐瞒行程,也可能因记忆模糊导致轨迹信息不全,这就需要疾控部门结合监控视频、支付记录等技术手段,提高溯源的准确性。

市民响应:积极配合与高度自觉

呼和浩特市民在本次疫情中展现出高度的责任感与配合度,许多人在看到急寻公告后,主动向社区报备,并自觉接受核酸检测和居家隔离,社交媒体上,市民纷纷转发急寻信息,提醒身边人注意防护,这种全民参与的氛围,为疫情防控提供了坚实的社会基础。

但同时,也有一些问题值得关注,部分市民对频繁的核酸检测和行程报备感到疲惫,甚至产生“防疫倦怠”,对此,专家呼吁公众保持耐心,理解急寻措施的必要性,只有共同努力才能早日战胜疫情。

急寻之外的防控体系

急寻是疫情防控的重要一环,但并非全部,呼和浩特市在急寻之外,还采取了一系列综合措施:

- 区域管控:根据风险等级划分封控区、管控区和防范区,实行分级管理。

- 大规模核酸检测:开展多轮全员筛查,确保早发现、早隔离。

- 物资保障:确保封控区域居民的生活必需品供应,减少因疫情防控带来的次生问题。

- 信息透明:每日召开新闻发布会,及时公布疫情动态和防控进展,避免谣言传播。

这些措施与急寻工作相互配合,共同构建了呼和浩特的疫情防控网络。

反思与展望:如何优化急寻机制

本轮疫情中的急寻实践,也为未来防控工作提供了宝贵经验,应进一步强化技术支撑,利用人工智能、大数据等工具提高流调效率,需加强公众沟通,通过通俗易懂的方式解释急寻的重要性,减少信息误解,要关注特殊群体(如老年人、残疾人)的需求,确保急寻信息覆盖到每一个人。

展望未来,随着病毒变异和疫情形势的变化,急寻机制可能需要不断调整,但核心目标不变:以最快速度、最精准方式阻断传播链,保护人民健康。

呼和浩特的“疫情急寻”是一场与时间的赛跑,也是一场全民参与的战斗,每一次急寻公告的背后,都是无数疾控人员、社区工作者和市民的共同努力,我们相信,在科学防控和全社会参与下,呼和浩特必将战胜疫情,恢复往日的活力。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏