2022年夏季,澳门在经历短暂疫情暴发后迅速实现社会面“动态清零”,而与其一水之隔的香港却仍在疫情反复中摸索出路,澳门的高效防控与香港的长期胶着形成鲜明对比,引发公众思考:同为中国特别行政区,香港能否借鉴澳门经验?在“与病毒共存”成为全球主流策略的背景下,香港又该如何平衡防疫与经济民生?本文将从两地疫情差异、防控策略比较及香港未来路径三方面展开分析。

澳门疫情受控的关键因素

-

快速响应与行政高效

澳门在疫情初期即采取“全民核检+区域封控”组合拳,依托仅68万的人口规模和小型城市特点,实现资源快速调配,2022年6月疫情中,澳门在48小时内完成三轮全民检测,并通过“网格化管控”精准阻断传播链。 -

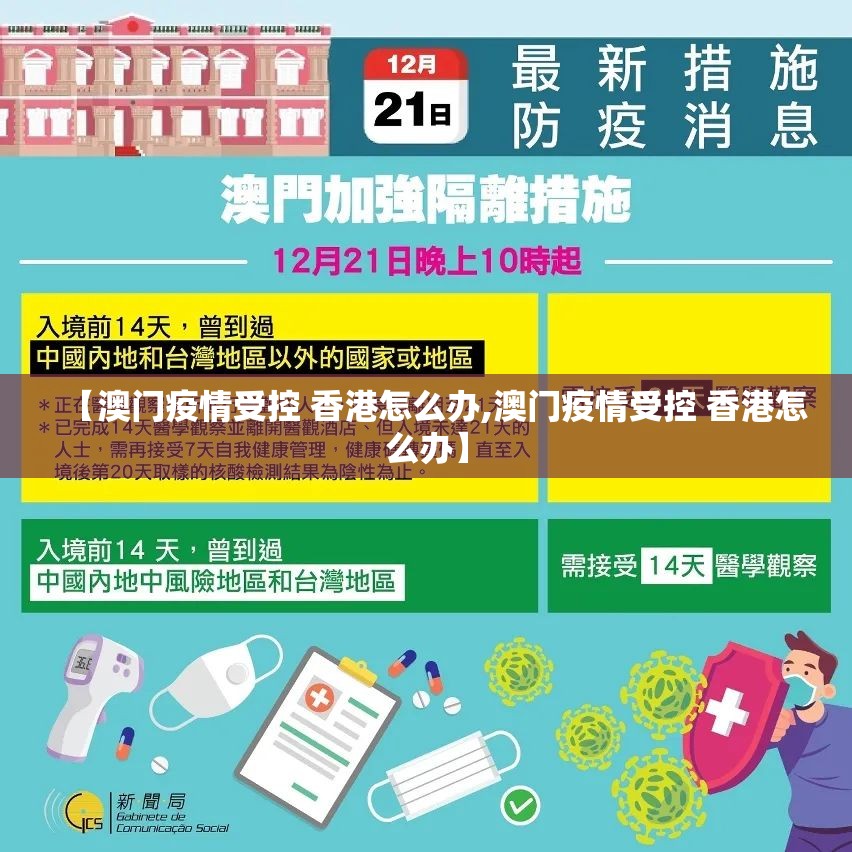

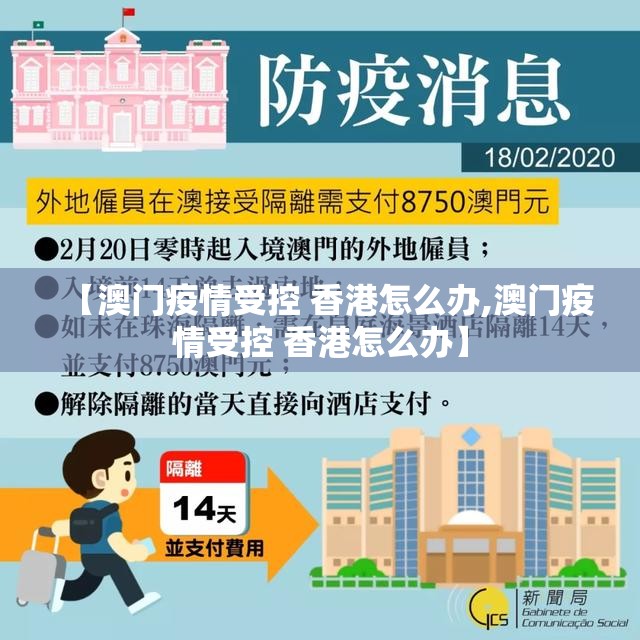

严格边境管控

澳门长期坚持“外防输入”政策,对入境人员实行“14+7”隔离,并动态调整高风险地区名单,其旅游业依赖内地客源,因此与内地防疫政策高度协同,减少外部输入风险。

-

社会配合度高

澳门居民疫苗接种率达90%以上(截至2022年8月),且对封控措施配合度较高,这与政府长期宣传和民生保障(如疫情补贴)密切相关。

香港防疫的困境与挑战

-

国际枢纽的“双刃剑”效应

香港作为全球航空枢纽,2022年初因境外输入导致奥密克戎疫情暴发,频繁的国际往来使其难以像澳门一样彻底“闭关”,而“熔断机制”执行滞后进一步加剧漏洞。 -

医疗资源挤兑与老龄化压力

香港公立医院病床使用率常年超100%,第五波疫情中重症死亡率达0.75%(澳门同期为0.12%),凸显医疗系统脆弱性,65岁以上长者疫苗接种率不足70%,成为防疫短板。

-

政策摇摆与社会疲劳

香港在“动态清零”与“与病毒共存”间多次调整,部分市民对长期社交限制产生抵触,2022年3月“疫苗通行证”推行时,部分商户因执法尺度不一引发争议。

香港的可行路径:从“清零”到“阶段性共存”

- 短期:强化精准防控

- 借鉴澳门“网格化管理”,在社区设立更多流动检测站,缩短排查时间。

- 升级“安心出行”APP功能,实现密接者实时追踪,减少大面积封控。

- 中期:筑牢免疫屏障

- 针对长者推行“疫苗上门接种”计划,通过社区组织提高覆盖率。

- 采购复必泰二价疫苗,优先为高风险人群提供加强针。

- 长期:建立弹性防疫机制

- 制定分阶段放开路线图,例如按重症率调整入境隔离天数(如香港大学模型建议:重症率<0.1%时可放宽至“0+7”)。

- 增设“方舱医院”常态储备,确保未来疫情高峰时医疗系统不崩溃。

港澳协同与区域合作

-

融入大湾区防疫体系

香港可联合澳门、广东建立“健康码互认”机制,推动三地核酸检测标准统一,为跨境人员流动提供便利。 -

借鉴内地“以快制快”经验

参考深圳“封控不超过24小时”的做法,利用香港高效的物流体系保障封控区物资供应,减少社会矛盾。

澳门案例证明,小规模社会通过高效执行可实现疫情快速受控,但香港的复杂性要求更灵活的策略,未来香港需在“保护生命”与“维护国际竞争力”间寻找平衡点,而加强与内地的联防联控、提升市民共识将是关键,正如呼吸系统专家梁子超所言:“防疫没有完美方案,只有最适合当下的选择。”

(全文约1150字)

注:文中数据截至2022年8月,可根据最新疫情动态调整。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏