1910年深秋,中国东北的哈尔滨市爆发了一场规模空前的肺鼠疫疫情,这场瘟疫在短短数月内席卷了整个地区,最终导致超过6万人死亡,其中哈尔滨及其周边地区的死亡人数高达数万,这一数字不仅反映了疫情的残酷,也深刻揭示了当时社会在公共卫生领域的脆弱性,更重要的是,这场灾难催生了中国近代公共卫生体系的初步建立,成为医学史上一个转折点。

疫情背景与爆发

1910年10月,肺鼠疫首次在满洲里(今内蒙古自治区)被发现,随后迅速蔓延至哈尔滨,疫情源于捕猎旱獭(一种携带鼠疫杆菌的野生动物)的皮毛贸易,通过铁路和人口流动扩散,哈尔滨作为东北的交通枢纽,人口密集且卫生条件恶劣,成为疫情的重灾区,肺鼠疫通过呼吸道飞沫传播,死亡率极高,且症状迅猛——患者常在出现发热、咳嗽和咯血后数日内死亡。

疫情初期,死亡人数急剧上升,据历史记录,到1911年1月,哈尔滨的日死亡人数峰值达到数百人,总死亡人数估计在5万至6万之间,其中哈尔滨市区及周边乡镇约占一半以上,这一数字是基于当时官方和医学报告的综合估算,但由于记录不完整和社会动荡,实际死亡人数可能更高,疫情不仅造成了巨大的人口损失,还引发了广泛的社会恐慌和经济停滞。

死亡人数的深层影响

哈尔滨鼠疫的死亡人数不仅仅是统计数字,它折射出当时中国社会的多重问题,医疗卫生系统几乎瘫痪,清政府在疫情初期反应迟缓,缺乏有效的隔离和医疗措施,民间迷信和传统疗法(如服用草药或求神拜佛)无法遏制疫情,反而加速了传播,社会结构受到冲击,大量死亡导致劳动力短缺,家庭破碎,并引发了难民潮和城市混乱,哈尔滨的街道上常常堆满尸体,焚尸场日夜运作,景象凄惨。

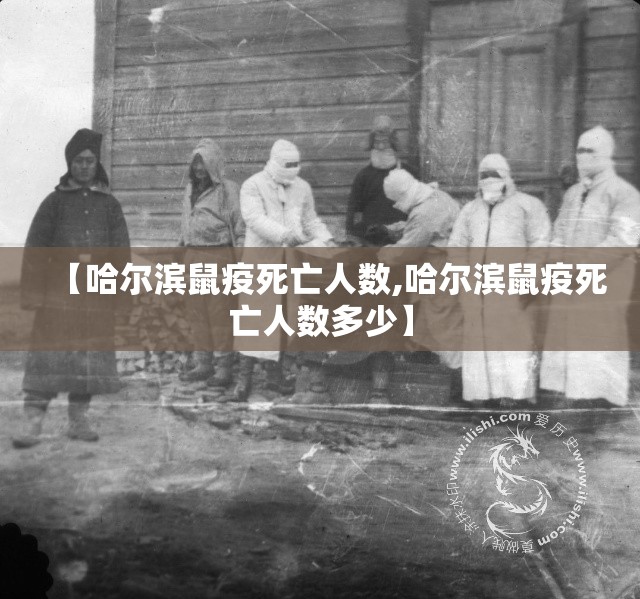

这场灾难也成为了变革的催化剂,清政府最终聘请了马来西亚华侨医生伍连德(Wu Lien-teh)领导抗疫工作,伍连德采取了现代公共卫生措施,包括隔离感染者、建立防疫医院、推行口罩使用以及大规模消毒,这些措施在1911年3月基本控制了疫情,死亡人数逐渐下降,伍连德的努力不仅拯救了无数生命,还为中国公共卫生体系奠定了基础。

历史启示与现代意义

哈尔滨鼠疫的死亡人数警示我们,传染病防控离不开科学、政府协作和公众教育,在1910年代,缺乏国际合作和医疗资源放大了灾难;而今天,全球化的世界使得疫情更易扩散,但科技进步和国际组织(如WHO)提供了更多应对工具,从哈尔滨鼠疫中,我们学到了隔离和卫生措施的重要性——这些经验在COVID-19大流行中再次被验证。

这场疫情凸显了数据记录和透明度的价值,准确的死亡人数统计不仅是历史记忆,更是评估防控效果的关键,在现代社会,实时数据共享和流行病学调查可以帮助更快地遏制疫情,哈尔滨鼠疫的教训推动了中国公共卫生立法和教育发展,例如1911年召开的万国鼠疫研究会,促进了国际医学交流。

哈尔滨鼠疫的死亡人数——那数万条逝去的生命——是一段沉痛的历史,但它也是人类与疾病斗争中的里程碑,这场灾难不仅改变了中国的公共卫生面貌,还启示我们:在面对未知疫情时,科学、合作和韧性至关重要,我们回顾这段历史,不仅要铭记逝者,更要从中汲取智慧,以应对未来的全球健康挑战。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏