澳门作为中国唯一的合法博彩业特区,同时也是国际旅游枢纽,其社会治理与公共卫生体系一直备受关注,近年来,面对全球疫情反复与经济发展的双重挑战,澳门特区政府推出一系列科学化、精细化的管控措施,既保障了公共卫生安全,又兼顾了社会民生与产业复苏,本文将系统梳理澳门管控措施的特点、成效及未来挑战,探讨其如何平衡“防疫”与“发展”的天平。

澳门管控措施的核心框架

澳门的管控措施以“动态清零”为总方针,结合本地人口密集、旅游业依赖度高的特点,形成了一套多层次、灵活应对的体系:

-

边境管控:分级分类严防输入

- 针对不同风险地区旅客实施“14+7”“7+3”等隔离政策,并动态调整风险地区名单。

- 2022年推出“熔断机制”,对航班和入境人数实施精准限流,降低疫情输入风险。

-

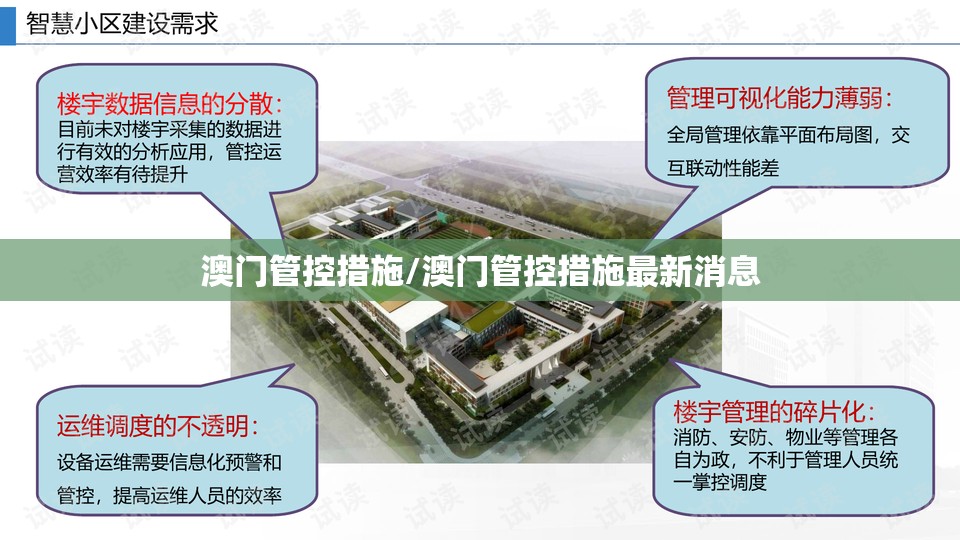

社区防控:快速响应与科技赋能

- 依托“澳门健康码”系统,实现行程追踪与风险提示;全民核酸检测可在48小时内完成,效率居全球前列。

- 局部区域“网格化管控”,通过划分红黄码区最小化对经济的影响。

-

经济民生:精准补贴与产业扶持

- 推出“电子消费计划”,向居民发放现金补贴及消费券,提振内需市场。

- 对受冲击严重的旅游、餐饮业提供税费减免及低息贷款。

成效与亮点:从防疫到社会协同

-

公共卫生成果显著

截至2023年,澳门累计确诊病例不足2000例,死亡率保持全球低位,得益于早期严格的入境隔离与高效的流调体系。 -

社会稳定性高

通过“保就业、稳民生”政策,2022年失业率控制在4.1%,低于同期全球平均水平,全民免费疫苗接种率超90%,形成群体免疫屏障。 -

国际认可与适应性

世界卫生组织(WHO)多次肯定澳门的“精准防控”模式,尤其是其平衡旅游开放与防疫的能力。

挑战与争议:在夹缝中求平衡

尽管成效显著,澳门的管控措施仍面临多重压力:

-

经济结构单一化的风险

过度依赖博彩业(占GDP约40%)导致抗风险能力不足,2022年博彩收入同比下降50%,暴露产业转型的紧迫性。 -

长期防控的社会疲劳

频繁的核酸检测与出行限制引发部分居民不满,尤其对跨境工作、求学群体影响较大。

-

与国际规则的衔接问题

严格的入境政策虽保障安全,但也使澳门面临“国际旅游枢纽”地位弱化的风险,需探索更具弹性的通关方案。

未来方向:迈向“智慧化”与“多元化”

-

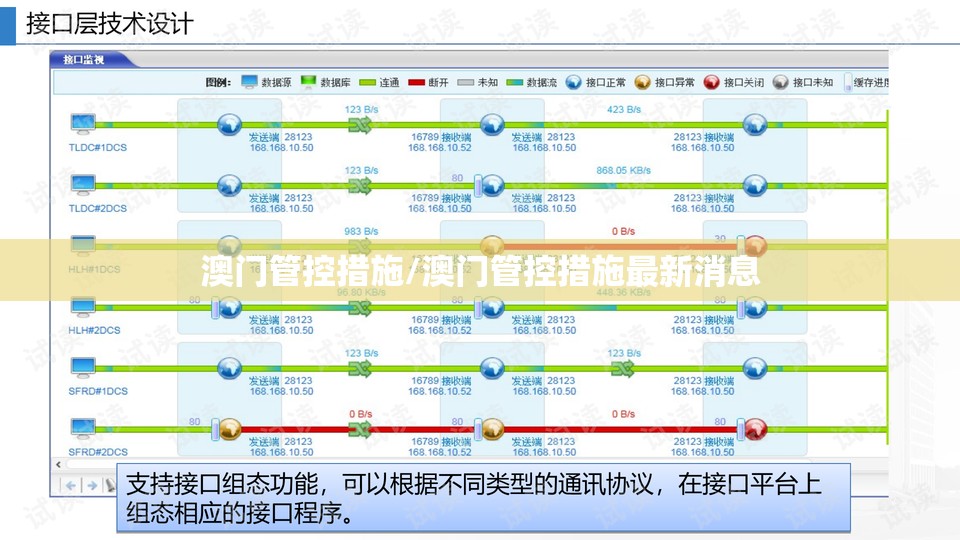

科技驱动的常态化防控

引入AI预测模型优化资源调配,推广“抗原自测+核酸复核”模式,降低社会成本。

-

产业转型与民生深化

借横琴粤澳深度合作区建设契机,推动中医药、金融等新兴产业,减少对博彩业的依赖。 -

区域协作机制

与粤港澳大湾区城市共建“联防联控”网络,探索健康码互认、闭环通关等便利化措施。

澳门的管控措施是特殊区位与制度下的创新实践,展现了“小城市大作为”的治理智慧,如何在动态调整中兼顾安全与发展,将是澳门从“防疫优等生”升级为“韧性城市”的关键,正如澳门特区行政长官贺一诚所言:“防疫是底线,民生是根本,发展是出路。”这一理念或为全球城市提供宝贵参考。

(全文约1100字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏